Gletscher

Schnee Alpen Norwegen Island Grönland Grönland letzte Jahre Nordamerika Baffinland Alaska

Eis Pole Kanada Ostsee

Meeresspiegel

Fakten

Alpen

Norwegen Island Grönland Grönland letzte Jahre Baffinland Alaska

Was ist mit unseren Alpengletschern?

115'000 Jahre Eiszeit in zwei Minuten

Video der Gletscherentwicklung während der letzten Eiszeit in den Alpen

Die Alpen in der Nacheiszeit (Holozän)

Die Gletscher im Alpenraum reagieren laut Univ.-Prof. i.R. Dr. Gernot Patzelt (Universität Innsbruck) “hauptsächlich auf die 5 Monate des ‘Gletscher-Sommers’ von Mai bis September”. Die (Alpen)gletscher können praktisch nur in diesen fünf Monaten an Masse verlieren. Regen, warme Temperaturen und Sonneneinstrahlung gehen dem Gletscher an die Substanz. Dagegen spiele es kaum eine Rolle für den Gletscher, ob der Winter zu mild oder zu kalt ausfällt. In den Gletscherregionen fällt der Niederschlag von Oktober bis April praktisch ausschließlich in fester Form.

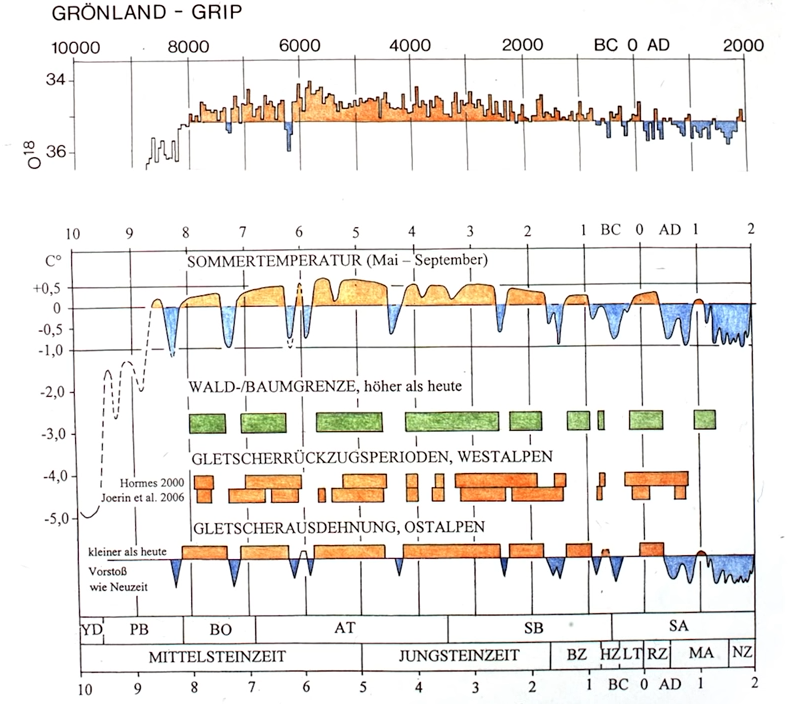

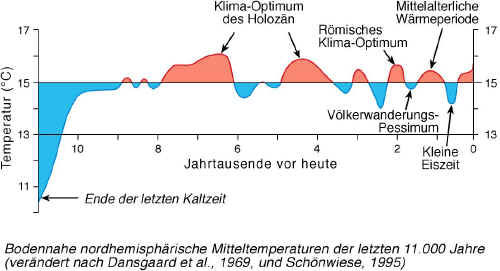

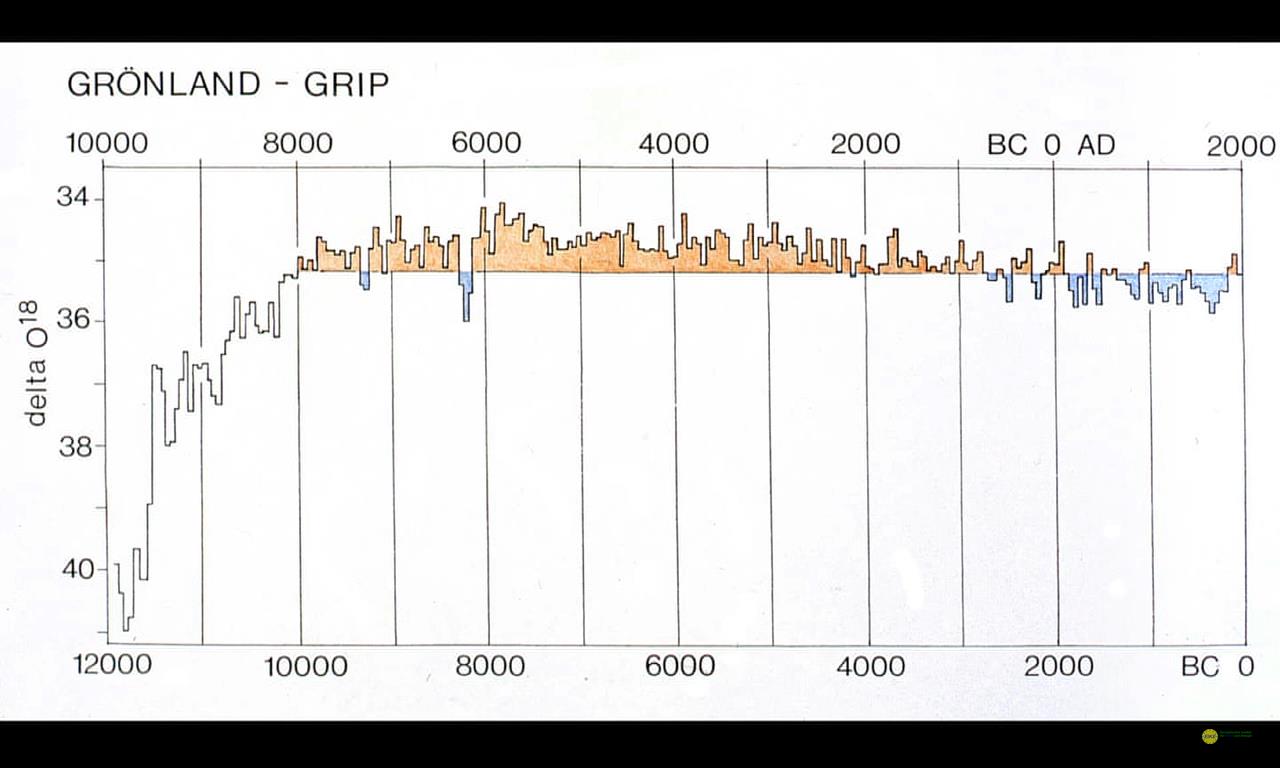

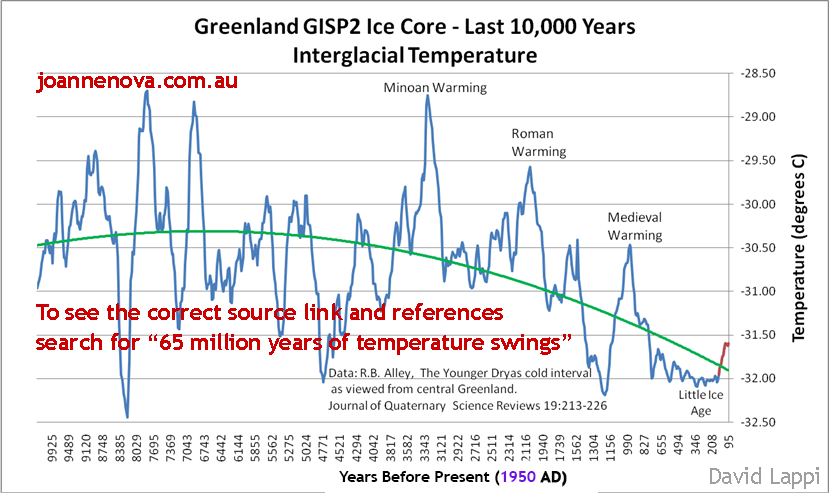

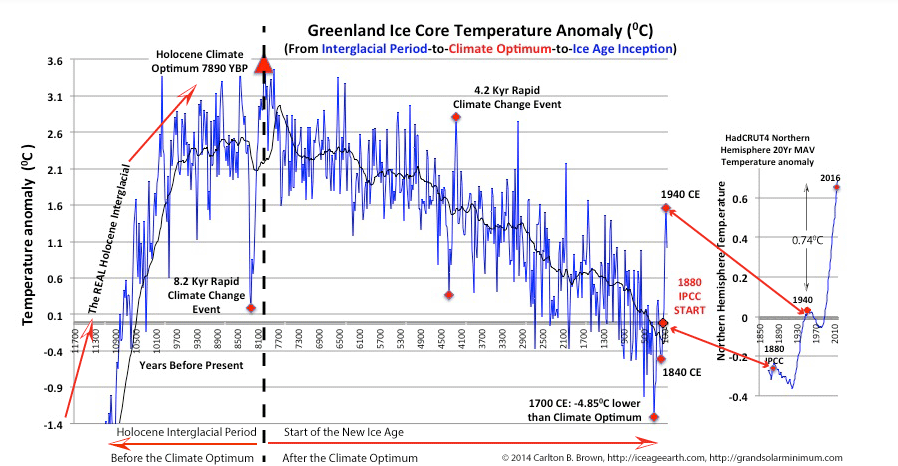

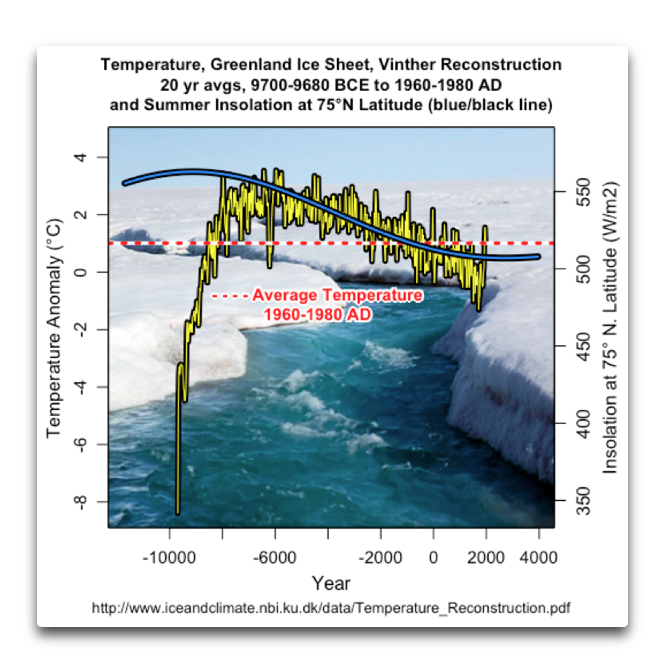

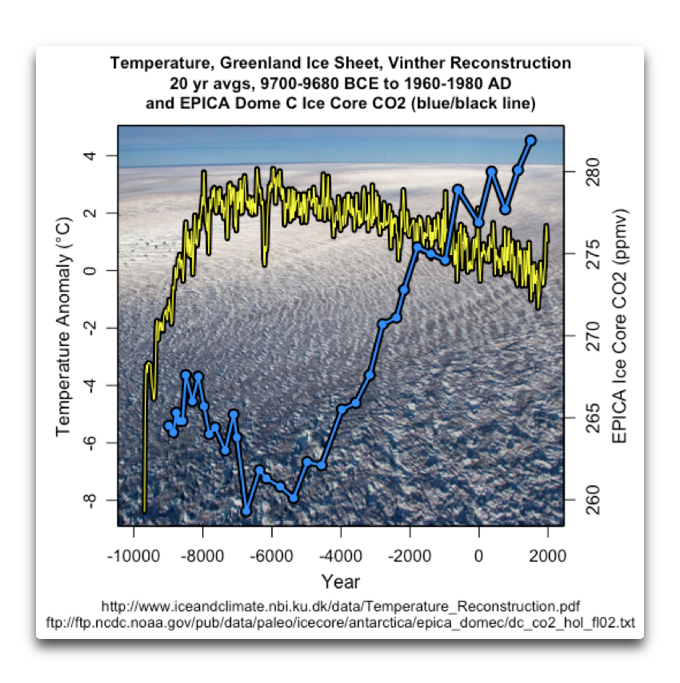

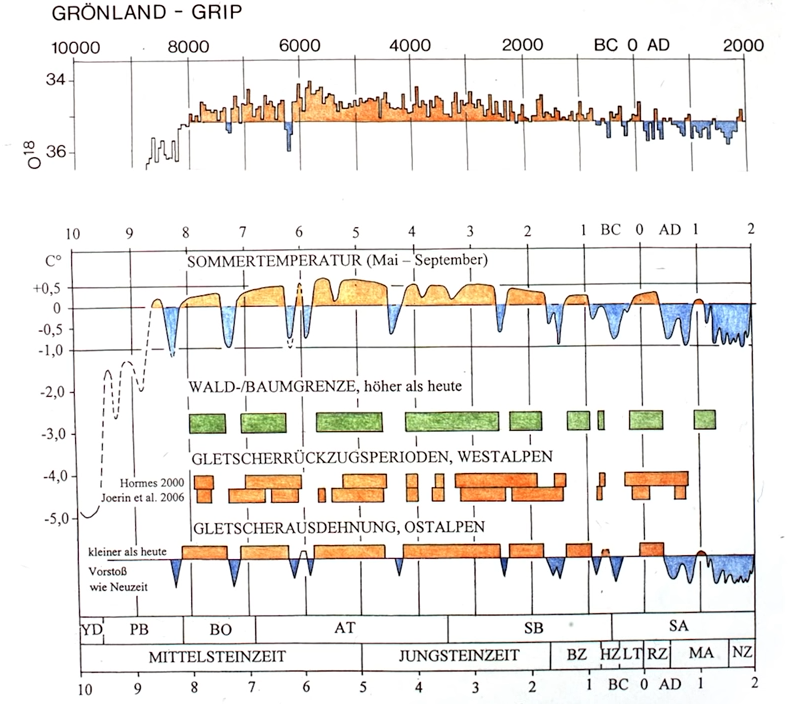

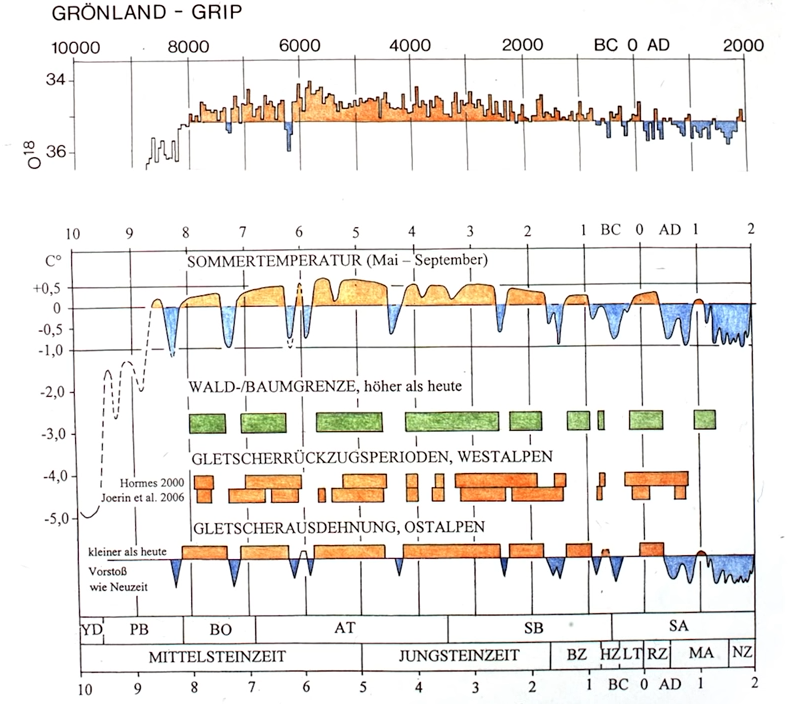

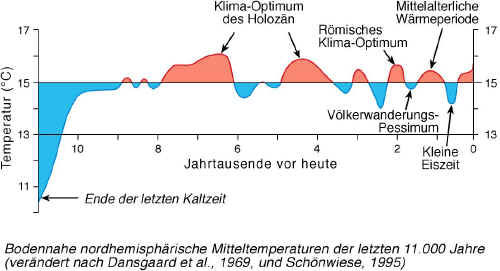

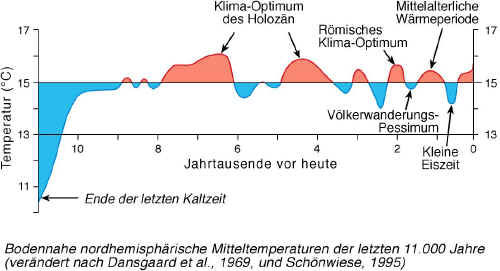

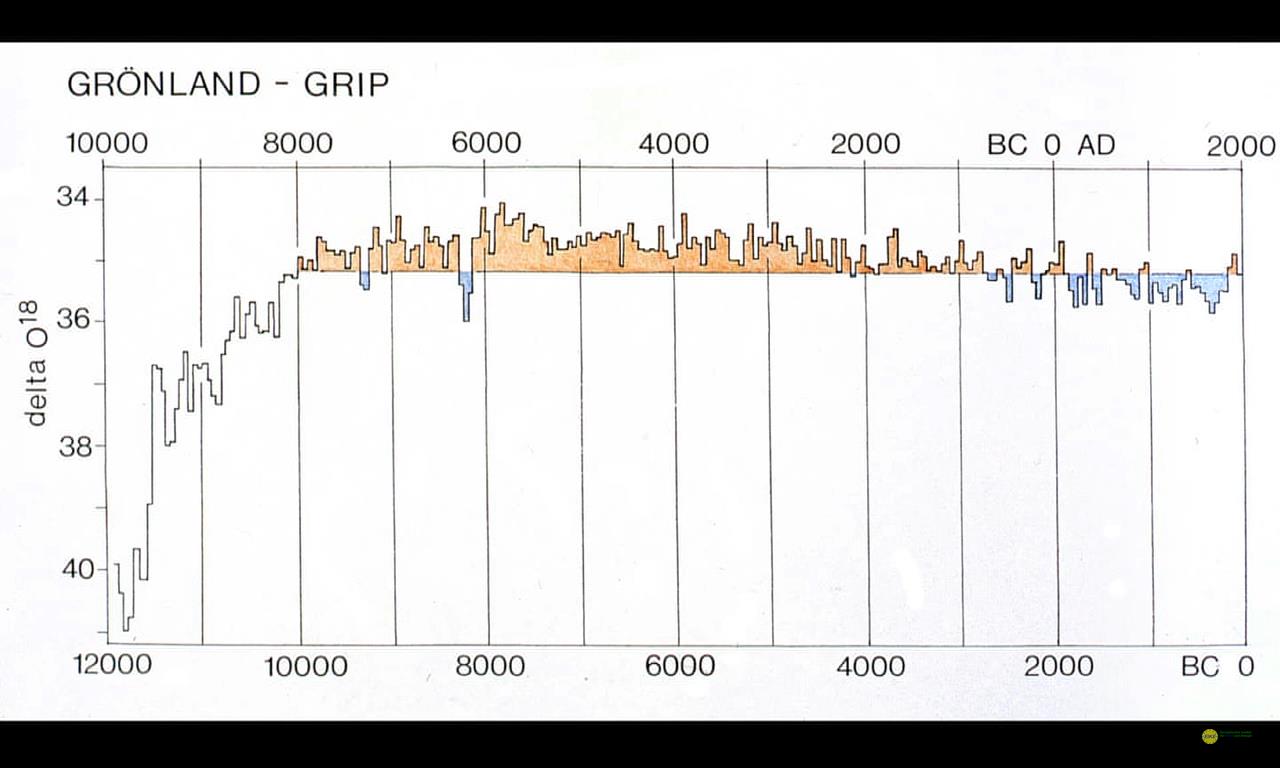

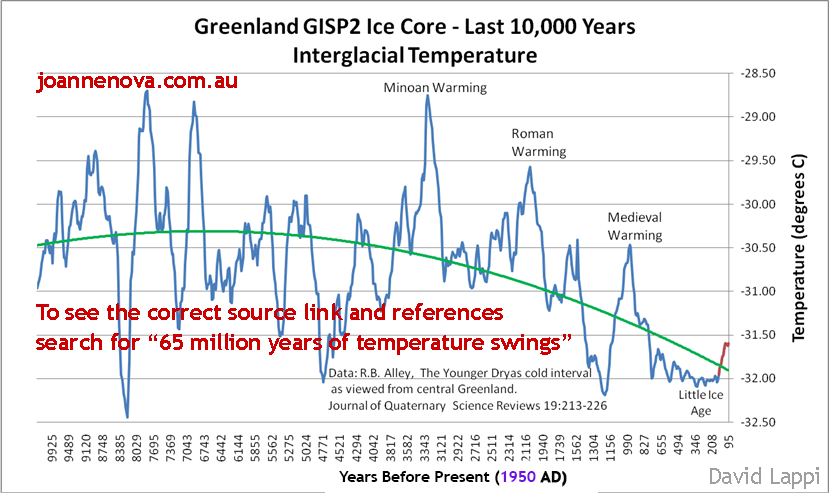

So ist in der Nacheiszeit, also in den letzten 10.000 Jahren nach der letzten großen Vereisung der Erde ein schöner , nahezu 1.000-jähriger Zyklus der Vegetation und der Gletscherausdehnung in den Alpen, zu erkennen, in den warme (vielfach wärmere Zeiten als heute) sich mit kälteren Zeiten ablöste, wobei es nach der raschen Erwärmung vor 10.000 Jahren am Ende der Eiszeit lange Zeit sehr warm blieb und es sich dann bis zur Kleien Eiszeit mit Höhepunkt um etwa 1850 allmählich abkühlte. Dieser kälteste Zeitpunkt um etwa 1850 wird heute vielfach fälschlicherweise als Normalzustand ausgegeben. Das geschah übrigens in guter Übereinstimmung mit Daten aus Grönland:

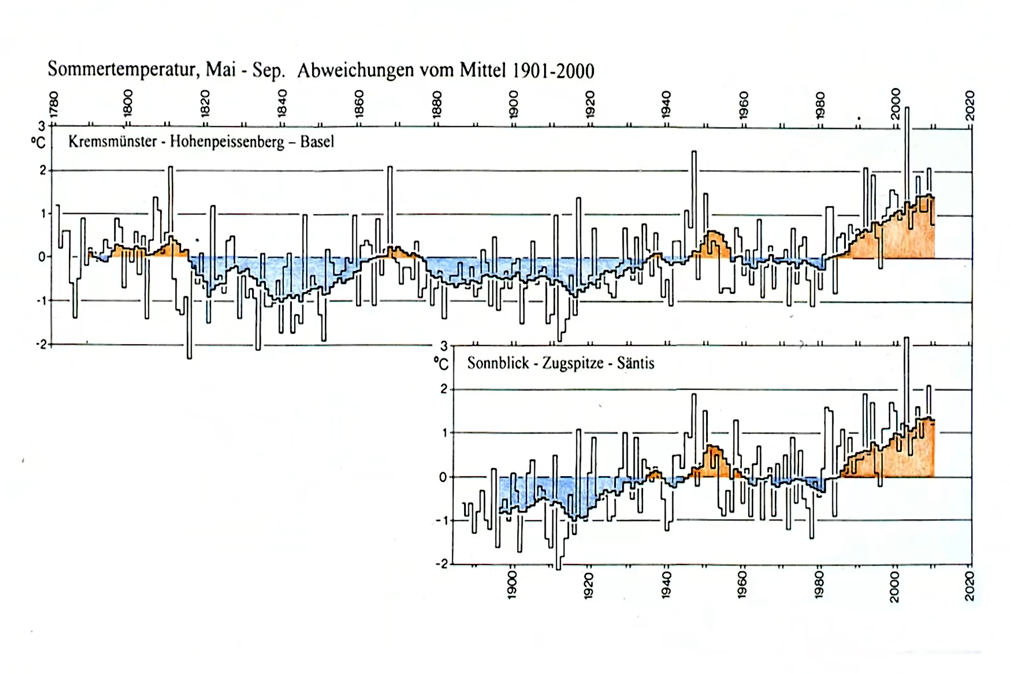

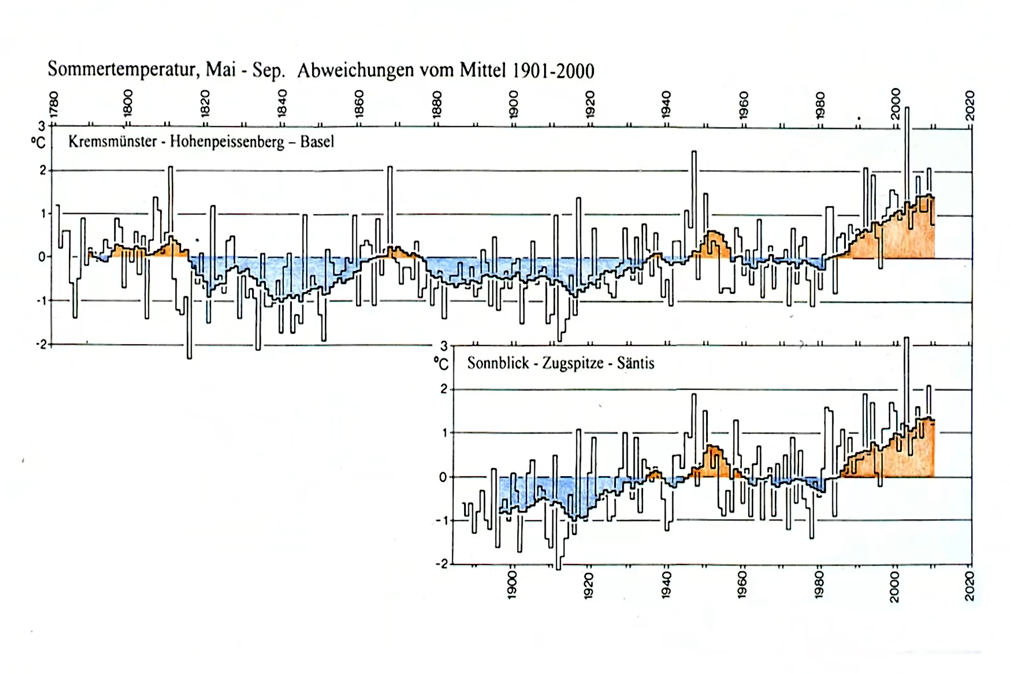

Schauen wir uns zusätzlich mal die Entwicklung der Sommertemperaturen für drei Alpen-Bergstationen Sonnblick, Zugspitze und Säntis im Vergleich mit dem Mittel der Sommertemperaturen von 3 Mitteleuropäischen Tieflandstationen an:

Allen ist gemeinsam:

Zwischen etwa 1977 und 2005 ist ein fast gleichmäßiger Anstieg der Sommertemperaturen zu sehen, der mit dem Anstieg der Globaltemperatur, aber auch mit der Sonnenaktivität bzw. mit dem Bewölkungsrückgang (s.u.) in diesem Zeitraum einherging: Das waren Zeiten mit kräftiger Gletscherschmelze in den Alpen.

Ein abwärts gerichteter Temperaturtrend ist zwischen 1947 und 1977 zu sehen: In diesem Zeitraum zeigten eine größere Anzahl von Alpengletschern stagnierende oder sogar vorstoßende Gletscherzungen.

Der vor etwa 1947 liegende Zeitraum ist mit einem Anstieg der Sommertemperaturen belegt. Dies ist die Fortsetzung aus dem Temperaturanstieg bzw. Gletscherrückgang seit dem Ende der kleinen Eiszeit (ca. 1850).

In der jetzigen kräftigen Schmelzphase vieler Gletscher tauchen Baumstümpfe und Bäume auf, die selbst unter heutigen "relativ warmen" Klimaverhältnissen dort nicht wachsen könnten. Durch die abwärts gerichtete Gletscherbewegung kann der Standort der Bäume sogar noch deutlich oberhalb der Fundstelle liegen.

Die Pasterze am Großglockner gab an der Gletscherzunge in den letzten Jahren an mehreren Stellen Holz frei:

Laut Ergebnis der Universität Graz handelt es sich bei diesem Holzstück auf dem Bild unten um eine 7000 Jahre alte Zirbe mit 300 Jahresringen, die dort oder noch höher damals (in der nacheiszeitlichen Wärmephase) wachsen konnte (Wikipedia).

All diese Funde belegen, dass in den Bereichen, wo es heute nur Eis, Schutt, Sand und Wasser gib, vor 9.000 und auch zwischen 7.000 und 3.500 Jahren vor heute bis zu 300 Jahre alte, teilweise hochstämmige Zirben wuchsen.

Die Pasterze

Seit Beginn der Nacheiszeit vor etwa 11.500 Jahren war die Pasterze nie größer als beim letzten Hochstand von 1852 bis 1856, jedoch schon öfters deutlich kleiner als heute. Damals reichten die Eismassen bis in die Möllschlucht hinab. Durch die regelmäßigen Gletschermessungen seit 1879 ist der Rückgang der Pasterze genauestens dokumentiert. Über die nacheiszeitliche Minimalausdehnung des Gletschers war lange Zeit wenig bekannt, da die Spuren vor allem die Endmoränen, beim letzten Hochstand zerstört wurden.

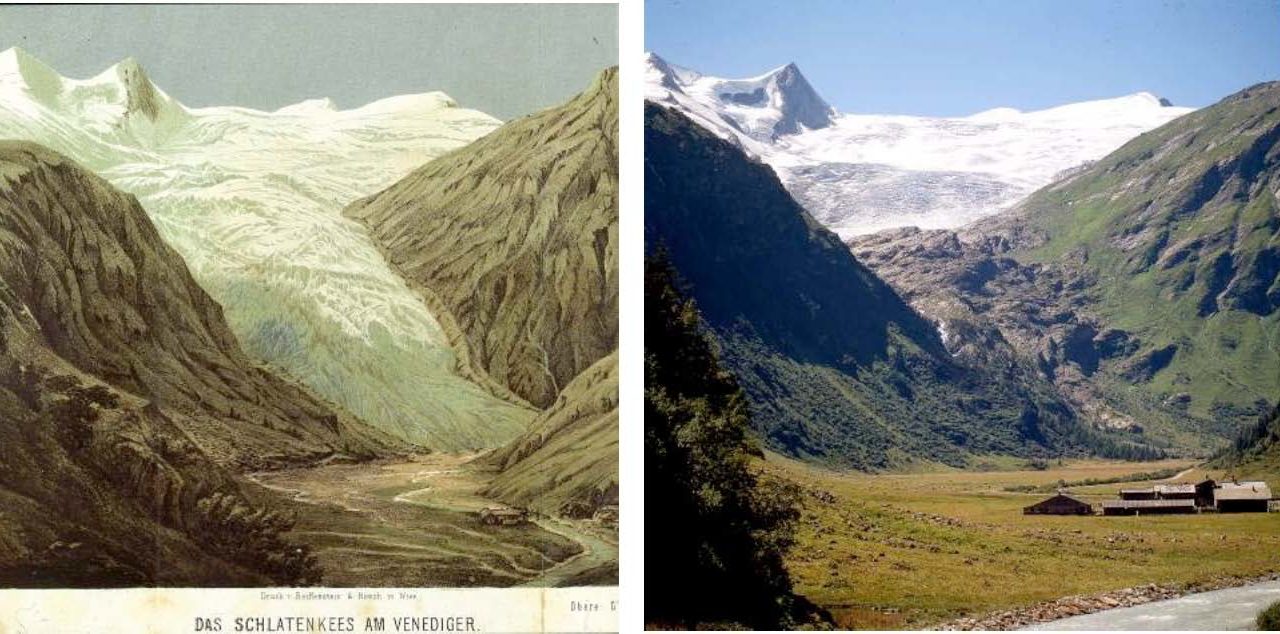

Abb 1: Gletscher auf dem Rückzug: Das Schlatenkees am Venediger 1852 (links) und 1995 (rechts). Als Beweis für einen menschengemachten Klimawandel denkbar ungeeignet.

Glasshouse befragte hierzu Universitäts-Professor Dr. Gernot Patzelt vom Institut für Hochgebirgsforschung der Universität Innsbruck. Als Mitglied der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt er sich seit gut 40 Jahren unter anderem mit der Gletscher-und Klimageschichtsforschung. Prof. Patzelt hat zu dieser Thematik zudem eine Vielzahl wissenschaftlicher Texte veröffentlicht (siehe auch ). Seine zentralen Aussagen: Die gegenwärtige Gletscher-und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat. Der gegenwärtige Rückgang der Alpengletscher kann nicht als Bestätigung für die Hypothese eines anthropogen verursachten Klimawandels dienen.

Glasshouse: Seit wann befinden sich die Gletscher der österreichischen Alpen auf dem Rückzug?

Gernot Patzelt: Die letzte allgemeine Vorstoßperiode der Alpengletscher ging um 1855 AD zu Ende. Seither haben die österreichischen Gletscher mehr als die Hälfte ihrer Fläche und geschätzte 60 % ihres Volumens verloren. Dieser Gletscherschwund ist allerdings nicht kontinuierlich vor sich gegangen. Vielmehr wurde er von Vorstoßperioden unterbrochen. Zwischen 1890 und 1927 sowie zwischen 1965 und 1980 sind jeweils bis etwa 75 % der Gletscher angewachsen. Bemerkenswert ist die Vorstoßperiode der 1970er Jahre als Folge einer Abnahme der Sommertemperatur um etwa 1° C zwischen 1950 und 1980. In dieser Zeit ist der CO2-Gehalt der Luft unbeeindruckt fortgesetzt stark angestiegen.

Abb. 2 Standort und Wachstumsperioden von Waldbäumen, die durch den gegenwärtigen Rückgang des Gepatschferners – des zweitgrößten Gletschers der österreichischen Alpen – eisfrei geworden sind.

Glasshouse: Ist dieser Vorgang ungewöhnlich?

Gernot Patzelt: Gletscherschwundperioden dieser Art gab es in der Vergangenheit mehrfach und auch in deutlich stärkerem Ausmaß. Die Rekonstruktion der Gletscherentwicklung erlaubt die Aussage, dass in rund 65 % der letzten 10.000 Jahre die Gletscher kleiner waren und die Sommertemperaturen daher so hoch oder höher lagen als heute.

Glasshouse: Kann diesmal von einem besonders schnellen Rückzug der Gletscher gesprochen werden?

Gernot Patzelt: Nein! Die Geschwindigkeit des derzeitigen Gletscherrückgangs hält sich in den Grenzen, die auch für die weiter zurückliegende Vergangenheit rekonstruierbar ist.

Glasshouse: Das sich zurückziehende Eis hat Bäume freigelegt, die zum Teil seit Jahrtausenden konserviert waren. In welchem Zustand sind die Bäume, die Sie gefunden haben?

Gernot Patzelt: Durch den Gletscherrückgang werden jetzt Areale eisfrei, die ursprünglich von Wald bewachsen waren. Davon sind in Moränenmaterial eingebettete Bäume manchmal in erstaunlich gutem Zustand erhalten, so dass sich an den Jahresringen Lebenszeit und Überfahrungszeitpunkt durch die Gletscher oft mit Jahresschärfe feststellen lassen. Manche Bäume sind so gut erhalten, dass sie noch den typischen Harzgeruch beispielsweise der Zirbe haben.

Abb 3. Die schmelzenden Gletscher geben Reste von Bäumen frei, die früher in Höhenlagen deutlich oberhalb der heutigen Grenze für das Baumwachstum gewachsen sind. Sollten heute auf Höhe der nacheiszeitlichen Wald-und Baumgrenze wieder Bäume wachsen können, müsste die Temperatur in der Vegetationsperiode längerfristig um geschätzte 0,7 bis 1° C ansteigen.

Glasshouse: Aus welchen Zeiten stammen diese Bäume?

Gernot Patzelt: Holzfunde von in großer Höhe gewachsenen Bäumen in den Gletschervorfeldern wurden für die Zeit von 8000 vor Christus bis 300 nach Christus in großer Zahl geborgen. Diese Wachstumsperioden sind allerdings mehrfach von Gletschervorstoßperioden unterbrochen worden. Aus Baumwachstum und Gletscherverhalten lassen sich mit zunehmender Informationsdichte die klimatischen Verhältnisse der letzten 10.000 Jahre rekonstruieren.

Glasshouse: Was sagen uns diese Funde?

Gernot Patzelt: Aus diesen Befunden und der daraus abgeleiteten, längerfristigen Klimaentwicklung wird klar ersichtlich, dass das derzeitige Temperaturniveau deutlich innerhalb de natürlichen, von Menschen nicht beeinflussten Schwankungsbereichs liegt.

Glasshouse: Gab es Zeiten, in denen die Gletscher in den Alpen gar eisfrei waren?

Gernot Patzelt: Zu dieser Frage gibt es keine konkreten Geländebefunde aus dem Gletscherbereich. Aus den höchstgelegenen Baumresten in Mooren außerhalb der Gletscher kann man ableiten, dass in über 3.500 m Höhe Gletscherbildung und Erhaltung auch in ausgeprägten Warmphasen der Nacheiszeit möglich gewesen sein dürften. Die 4.000 m hohen Berge der Westalpen haben ihre Schnee-und Eisbedeckung sicher nicht ganz verloren.

Glasshouse: Wie lange haben diese warmen Perioden typischerweise angehalten?

Gernot Patzelt: In der älteren Nacheiszeit gab es nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Perioden mit höheren Temperaturen als heute, die – nicht unterbrochen – bis zu 1.000 Jahre angehalten haben. In den letzten 3.500 Jahren waren die Kaltzeiten dominant.

Glasshouse: An manchen Stellen versucht man heute in höheren Lagen der Alpen Bäume aufzuforsten. Bis auf welche Höhe gelingt das?

Gernot Patzelt: Aufforstung in Höhenlagen ist eine wichtige Maßnahme, um Naturgefahren wie Lawinen und Muren einzuschränken. Die derzeitige Entwicklung hin zu längeren Vegetationsperioden und höheren Sommertemperaturen begünstigt diese Maßnahmen. Aufforstungen sind auf den ehemaligen Rodungsflächen bis zur gegenwärtigen Baumgrenze erfolgreich. Aber im Höhenbereich der nacheiszeitlichen Wald-und Baumgrenze, die 100 bis 150 m höher lag, ist die Aufforstung bisher nicht gelungen. Dazu müsste die Temperatur in der Vegetationsperiode längerfristig um geschätzte 0,7 bis 1° C ansteigen. Für die wachsenden Siedlungen in den Gebirgstälern wäre dies kein Nachteil.

Abb. 4 Zeitzeuge des beständigen Klimawandels: Das Bild links zeigt einen hervorragend konservierten Baum, der etwa 7000 vor Christus – also vor ungefähr 9.000 Jahren – vom Gletschereis eingeschlossen und jetzt vom Gletscherbach unter dem Eis herausgespült wurde. Sein Standort ist noch eisbedeckt.

Glasshouse: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Abschmelzen der Gletscher und der Entwicklung der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre?

Gernot Patzelt: Der CO2-Anstieg geht erst in den letzten 30 Jahren mit dem Temperaturanstieg und dem Gletscherschwund parallel. Wie erwähnt, war davor 30 Jahre lang das Gegenteil der Fall. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen CO2-Anstieg und Gletscherverhalten ist nicht erkennbar. Der gegenwärtige Rückgang der Alpengletscher ist als Bestätigung für die Hypothese eines anthropogen verursachten Klimawandels nicht geeignet.

Glasshouse: Wie entwickeln sich die Gletscher in anderen Regionen auf der Erde?

Abb. 5 Die nacheiszeitliche Wald-und Baumgrenze lag etwa 100 bis 150 m höher als heute.

Gernot Patzelt: Nach meinem Informationsstand nehmen derzeit die Eismassen und damit die eisbedeckte Fläche weltweit bei einem Großteil der Gebirgsgletscher ab. Das ist hauptsächlich auf die höheren Temperaturen der Abschmelzzeit und auf die dadurch verlängerte Schmelzperiode im Sommerhalbjahr zurückzuführen. Daneben gibt es aber bemerkenswerte

Abb. 6 Baumreste in hochgelegenen Mooren der Ostalpen.

Ausnahmen: Auf den sehr niederschlagsreichen, westorientierten Gebirgsseiten in Skandinavien und Neuseeland sind vor kurzem noch große Gletscher eindrucksvoll in bewachsenes Gelände vorgestoßen. Auch aus Kanada liegen Berichte von wachsenden Gletschern vor. Das dürfte im stark niederschlagsgesteuerten Regime dieser Gletschergebiete begründet liegen. Wie diese Entwicklung aktuell aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber für einen allgemeinen Gletscherschwund der Gegenwart ergibt sich damit kein einheitliches Bild. Das war auch nicht zu erwarten.

Glasshouse: Wie sind die aufgezeigten Ergebnisse aus den Alpen im Vergleich zu außeralpinen Verhältnissen zu sehen?

Gernot Patzelt: Bislang hat niemand die zahlreichen Untersuchungen zur Gletscherentwicklung in außeralpinen Gebirgen für die gesamte Nacheiszeit mit kritischer Durchsicht verglichen. Das wäre für einen Einzelkämpfer auch kaum machbar. Um eine Vorstellung zu bekommen, ob und wie sich die aus der Gletscherentwicklung abgeleitete Temperaturentwicklung der Alpen in außeralpinen Regionen abzeichnet, wurden die Temperaturprofile der Eisbohrkernanalysen von Nordgrönland im Vergleich herangezogen. Das Profil N-GRIP* (North Greenland Ice core Project) zeigt, dass in etwa 75 % der letzten 10.000 Jahre die Temperaturen so warm oder wärmer waren als das Mittel der letzten 50 Jahre. Und auch in Grönland liegt das Temperaturmittel der letzten Jahrzehnte deutlich innerhalb des langfristigen Schwankungsbereichs. Damit erscheint das Ergebnis aus den Alpen gut bestätigt. Die gegenwärtige Gletscher-und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat.

* Weitere Informationen zum North Greenland Ice core Project:

mit freundlicher Genehmigung von Glasshouse Center for Studies on a Free Economy;

Interview mit Prof. Dr. Gernot Patzelt Wachtberg, 6. Januar 2010 Glasshouse-Interview 1 / 2010

Auch Prof Schlüchter aus der Schweiz präsentiert Baumfunde, die auf eine nacheiszeitliche Warmphase schließen lassen.

«Das Eis kam quasi über Nacht» Provokante These zum 75-Jahr-Jubiläum der Stiftung für Alpine Forschung

Gletscherrückgänge der Gegenwart werden oft als Beweis für den menschengemachten Globalen Klimawandel herbeizitiert. Das klappt aber nur, wenn man sich nicht mit länger zurückliegenden Gletscherschwankungen beschäftigt. Viele Gletscherforscher haben derartige Daten veröffentlicht, die oft auf Baumfunden beruhen.

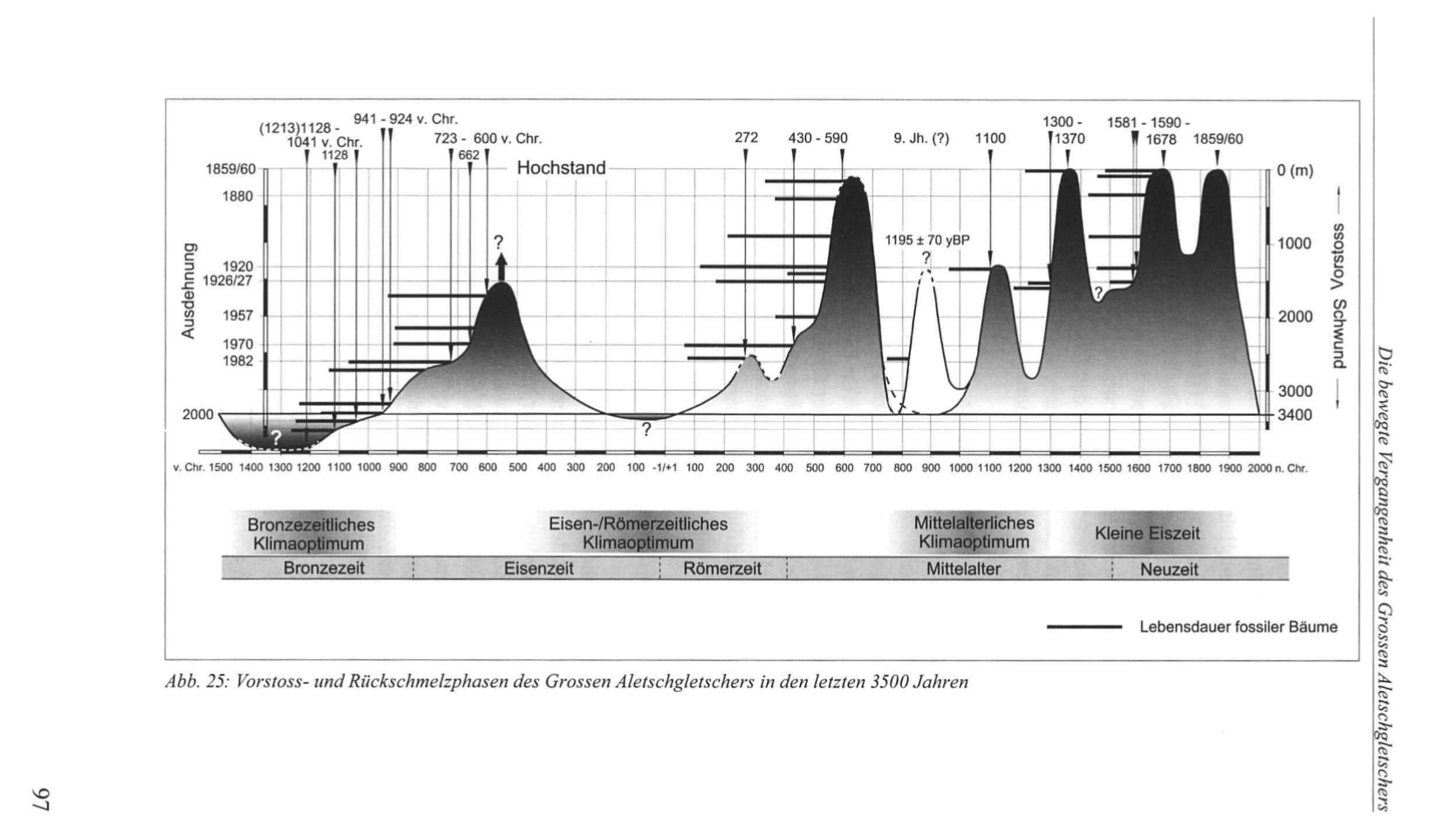

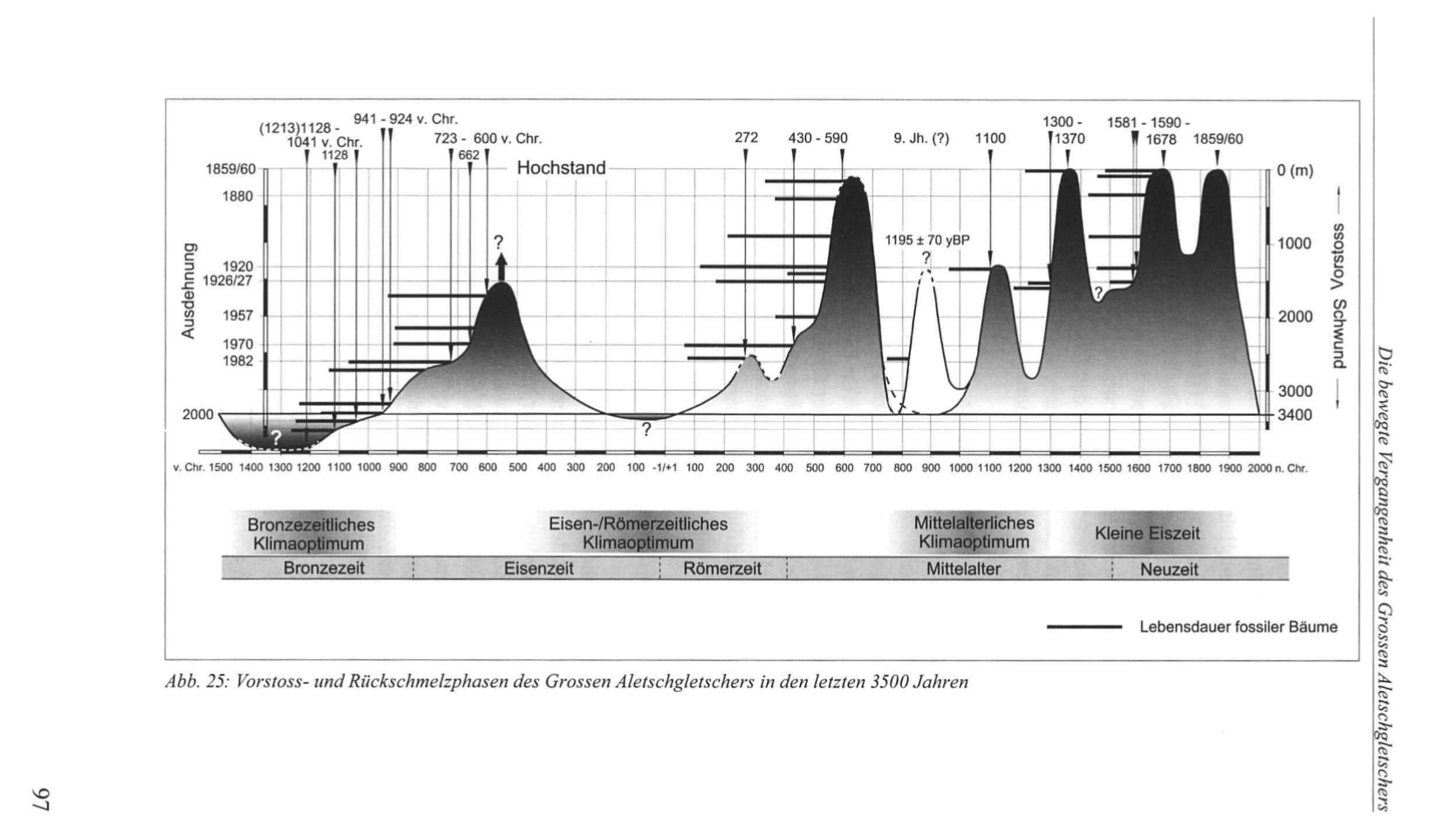

Hier soll als Beispiel der größte Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher betrachtet werden, dessen Daten von Hanspeter Holzhauser veröffentlicht wurden:

Die folgende Grafik zeigt die mit dieser Methode erhaltenen Gletscherstände des Großen Aletschgletschers der letzten 3500 Jahre:

Wie man gut erkennen kann, war der letzte gleichzeitig der höchste Gletscherstand der letzten 3500 Jahre, nämlich 1859/60, der Höhepunkt der "Kleinen Eiszeit". Dieser Gletscherhöchststand und dieser Zeitraum um 1850 gilt aber in der heutigen Klimadebatte immer als der Normalzustand, an dem sich die gesamte heutige Theorie der anthropogenen Klimaerwärmung orientiert.

Dabei wird einem Betrachter der Grafik sofort klar, dass diese Gletschervorstöße vor etwa 170 Jahren eben nicht ein Normalzustand, sondern dieser höchste, einer der wenigen Höchststände der letzten 3500 Jahre war. Im größten Teil dieses Zeitraums hatte der Aletschgletscher eine wesentlich geringere Ausdehnung:

In den 3 Phasen: Bronzezeit, Römerzeit sowie der mittelalterlichen Wärmeperiode war die Gletscherausdehnung dagegen nicht größer als heute oder sogar noch geringer als in unserer derzeitigen Warmzeit. Während die anderen wärmeren Zeiten der Vergangenheit natürlichen Ursprungs waren, wird die jetzige "Warmzeit" ( von manchen Klimahysterikern sogar"Heißzeit" genannt ) den menschlichen Tätigkeiten zugeschoben. Mit der objektiven Betrachtungsweise eines Klimarealisten ist diese Ursachenauswahl einfach nur willkürlich und keinesfalls eindeutig.

Am Ende der Seite wurde ein größerer Abschnitt zitiert aus:

DIE BEWEGTE VERGANGENHEIT DES GROSSEN ALETSCHGLETSCHERS*

von Hanspeter Holzhauser

Island

Alpen Norwegen Grönland Grönland letzte Jahre Baffinland Alaska

Hier ein von sich zurückziehenden Gletschern freigelegter Baumstamm aus dem heute fast baumlosen Island (4000 Jahre alt):

Und hier ein neuester Fund aus den Rocky Mountains:

Vor 5400 Jahren starben Kiefern ab, weil sich das Klima abkühlte. Eis bedeckte die Hölzer. Nun legt die Erderwärmung die Stämme in den Rocky Mountains wieder frei.

Also keine lokale oder regionale Klimaänderung wie oft fälschlicherweise behauptet wurde, sondern etwas im globalen Ausmaß spielte sich damals aus noch unbekannten und leider weiterhin unerforschten Gründen ab!

Februar 3 2025

Das zeigt auch das folgende youtube Video:

6000 Jahre alte Pflanzenrest unter einem Gletscher in Peru gefunden!

Mit den höheren Sommertemperaturen lag auch die Baumgrenze z.B. in den Alpen (grün) deutlich höher als heute.

Die Abweichungen passen sehr gut mit Grönlanddaten aus Eisbohrkernen (oberste Kurve) zusammen, sind also global.

Aktuelle Schneehöhe Nordamerika

Baffinland

Alpen Norwegen Island Grönland Grönland letzte Jahre Alaska

Eine Ausarbeitung über die Vergletscherung der riesigen Insel Baffin Island im Kanadischen Archipel zeigt die Gletscherentwicklung nach der letzten Eiszeit auf:

Demnach zog sich die riesige Eiskappe, die während der Kaltzeit große Teile Nordamerikas bedeckt hatte, vor etwa 6.000 Jahren von Baffin Island zurück. Bis vor 2.800 Jahren blieb die Insel eisfrei. Die C-14-Datierung der Gesteine zeigt, dass diese zwischen 800 vor und 900 nach Christus noch einmal für etwa tausend Jahre vom Eis bedeckt gewesen sein müssen.

Die Forscher nehmen an, dass es während dieses Zeitraums zwar Gletscher auf Baffin Island gab, aber nur vorübergehend. Sie entdeckten an zwei Stellen allerdings Pflanzenreste aus den Jahren 300 und 370 nach Christus, was darauf schließen lässt, dass an diesen Stellen seit 1.600 Jahren kontinuierlich Eis gelegen hat, auch während der der mittelalterlichen Warmzeit, etwa zwischen 1000 und 1280 nach Christus. Während dieser milden Periode schrumpften die Eisschilde, so dass die Forscher keine Pflanzenreste dieses Alters entdeckten.

In den Jahren 1280 und 1450 gab es dann offenbar wieder massive Kälteeinbrüche. Der Frost leitete die kleine Eiszeit ein, während der die Gletscher auch anderswo auf der Nordhalbkugel massiv anwuchsen. Wie Anderson und ihre Kollegen schreiben, fielen die beiden Perioden des Eiswachstums genau mit Zeiten starker Vulkanaktivität zusammen. Womöglich sei die Abkühlung durch die von den Vulkanen ausgestoßenen Aerosole eingeleitet und danach durch positive Rückkopplung verstärkt worden, spekulieren die Forscher.

Rebecca Anderson (University of Colorado in Boulder) et al.: Geophysical Research Letters Bd. 35, L01502, doi:10.1029/2007GL032057

In dem Klimaoptimum der Nacheiszeit mit dem Höhepunkt im Atlantikum von 8000 bis etwa 4000 vor heute war es mit nur kurzen Unterbrechungen noch um einige Grade wärmer als jetzt und auch z.B. die heute kahlen Hochflächen Norwegens und Islands waren zu dieser Zeit mit Wald bewachsen.

Die Skandinavischen Gletscher sind also kein Relikt der letzten Eiszeit, sondern entstanden erst in der Abkühlungsphase vor etwa 4000 Jahren. Im Rhythmus der warmen (günstigen) Zeiten und der kalten (unwirtlichen) Zeiten zogen sich die Gletscher der Gebirge dann zurück oder stießen wieder vor.

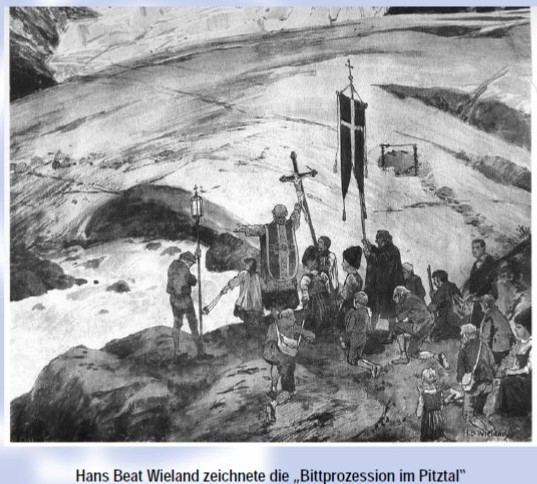

Vergessen sind leider auch die unsäglichen Bedingungen für unsere Vorfahren bei raschen Gletschervorstößen der Kleinen Eiszeit zwischen 1350 und 1850:

Norwegen

Alpen Island Grönland Grönland letzte Jahre Baffinland Alaska

(z.B. Nigardsbreen in Norwegen (1743),

der beim raschen Vorstoß neun bewirtschaftete Höfe, (daher der Name Nigard, von ni = neun und gard = Hof) zerstörte, deren Bewohner vorher lange Zeit in diesem Tal von Ackerbau und Viehzucht lebten:

Oder in den Alpen wie hier der Grindelwaldgletscher in der Schweiz mit starken Vorstößen 1500, 1770 und 1842:

Viele Prozessionen der katholischen Bevölkerung der Alpenländer haben den Ursprung in diesen für Anwohner katastrophalen Naturereignissen teilweise rasch vorstoßender Gletscher, die große landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie Hochalmen überfuhren.

Für Interessierte die Seite über historische Temperaturen und Ozeanische Zyklen

Schaut man auf die zyklischen Temperaturschwankungen der letzten 3200 Jahre, so war der Mensch in den warmen Phasen erfolgreich.

Dagegen waren die Kaltphasen für die Menschen katastrophal: Es kam zu Völkerwanderungen, Hungersnöten und sozialen Unruhen bis hin zu Kriegen.

Leider ignorieren einige selbsternannte Untergangspropheten die von vielen Forschern in jahrelanger Arbeit herausgefundene Vergangenheit völlig und behaupten, dass vor dem Beginn der Industrialisierung die Temperatur gleichmäßig verlief, weil es ja der CO² Gehalt der Atmosphäre ja auch tat, wie z.B. hier Mann (2001) mit seiner Hockeystickkurve. Dabei wird wie auf diesem Bild sowohl die gesicherte Abkühlung der Kleinen Eiszeit sowie die Mittelalterliche Wämeperiode einfach ignoriert und herausgegelättet. Der Verlauf ähnelt einem Hockeyschläger, daher der Name.

Und das nicht nur für die letzten Tausend Jahre, nein, diese Gerade des letzten Jahrtausends soll bis zum Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren gleichmäßig verlaufen sein. Ein grober Widerspruch zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Klima des Holozän.

Bond-Ereignis

Widerspruch zu den Projektionen der Klimamodelle.

Sie können zwar die langjährigen Schwankungen des Klimas, die durch die regelmäßigen Änderungen der Erdbahnparameter laut Milankovic richtig darstellen, aber schon bei der Wiedergabe der nicht unerheblichen Klimaschwankungen in den letzten 12.000 Jahren seit Ende der letzten Eiszeit haben die Klimamodelle bisher nicht die Wirklichkeit wiedergeben können. Deshalb sollten wir Projektionen für das zukünftige Klima, die oft als Prognosen missverstanden werden, sehr kritisch gegenüberstehen.

Schnee

Baffinland

Alaska

Polares Eis

Grönland

Kanada

Ostsee

Meeresspiegel

Fakten

Gibt es wirklich überall immer weniger Schnee?

Neueste Daten für Krün und die Zugspitze

Hier noch die Seite über Schnee und Skisport in den Alpen von Günther Aigner

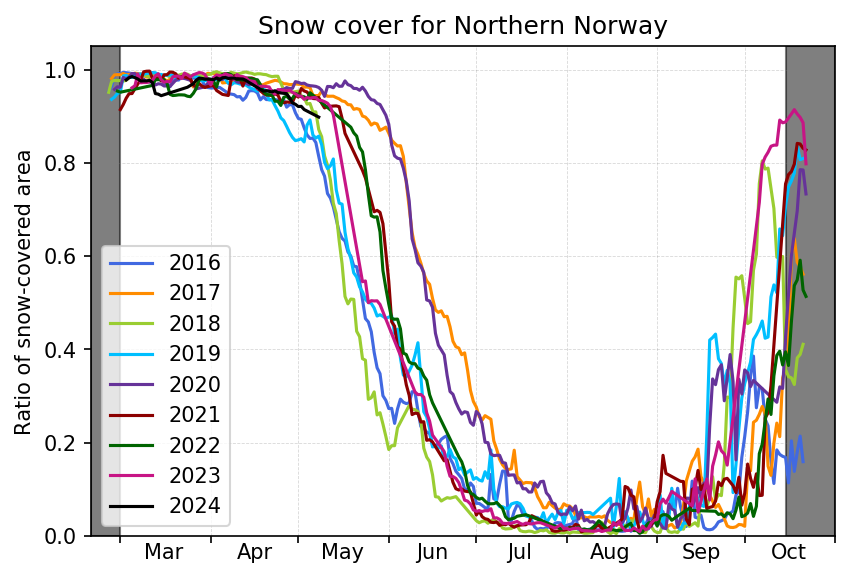

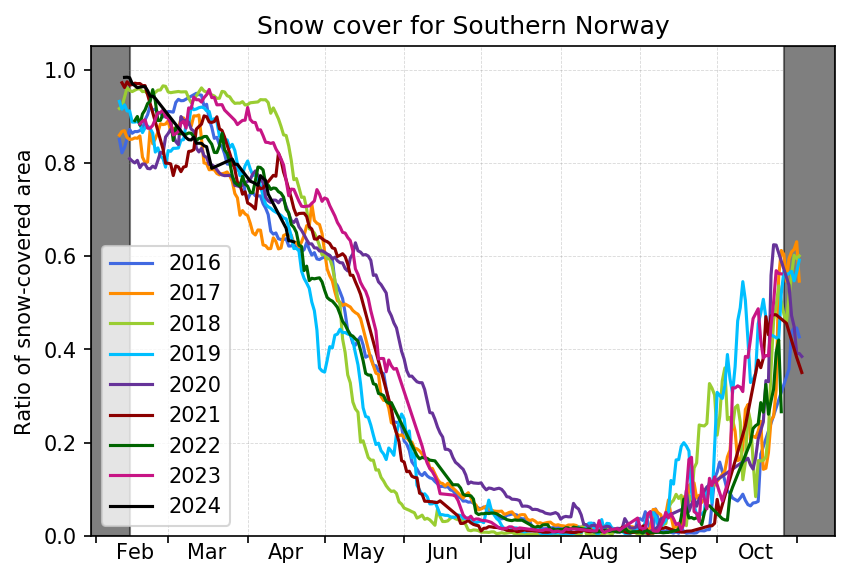

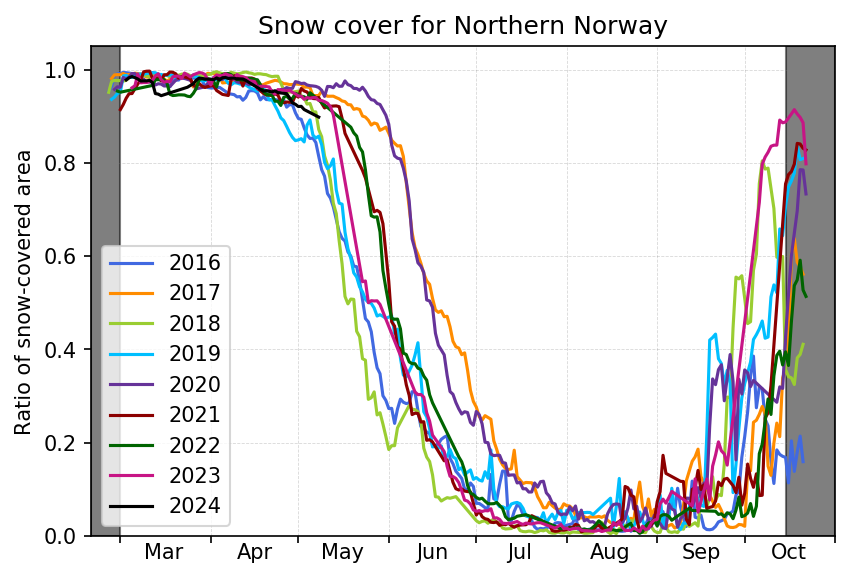

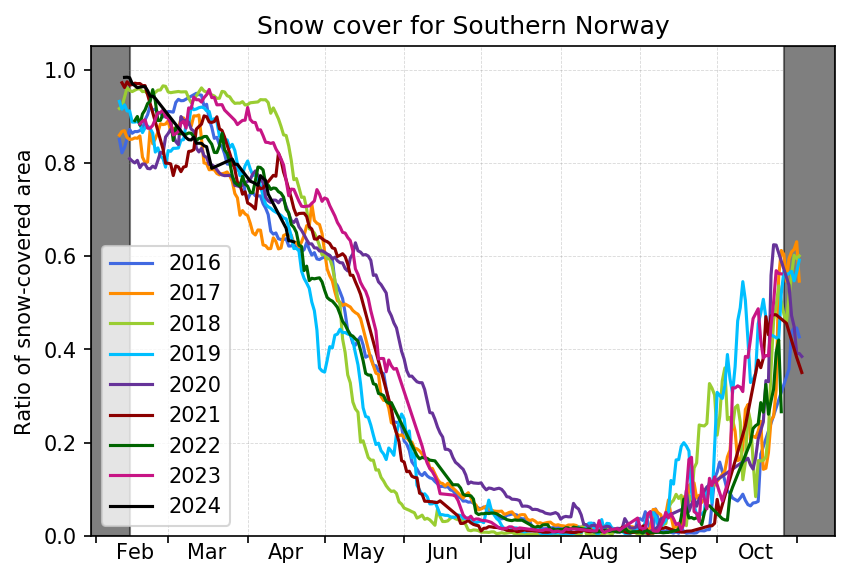

Aktuelle Daten des Norwegischen Meteorologischen Instituts für Norwegen:

Die mit Schnee bedeckte Fläche für ganz Norwegen übertraf bereits in der ersten Septemberhälfte und nun auch wieder seit Mitte Oktober die letzten Jahre erheblich:

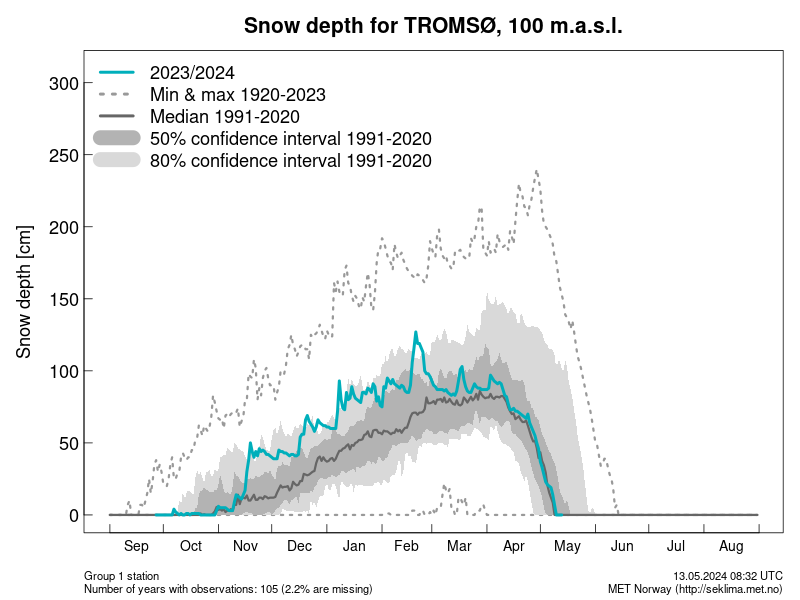

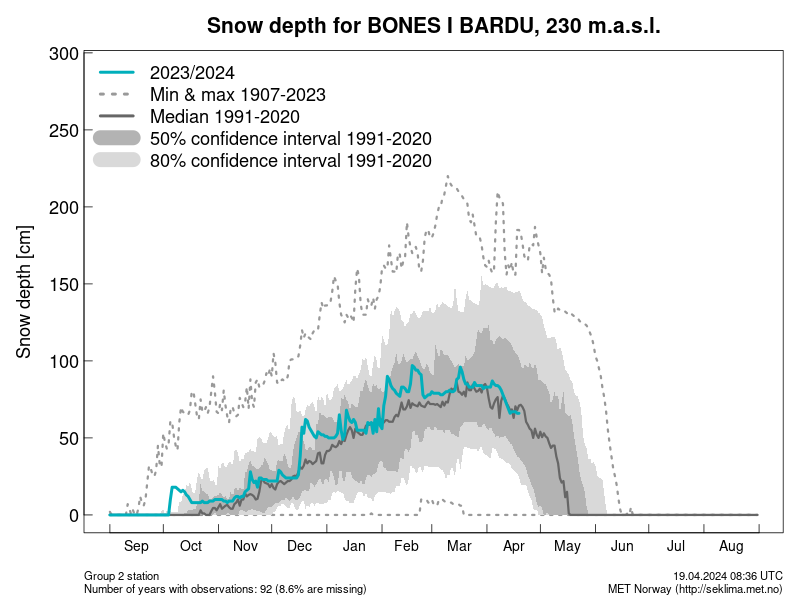

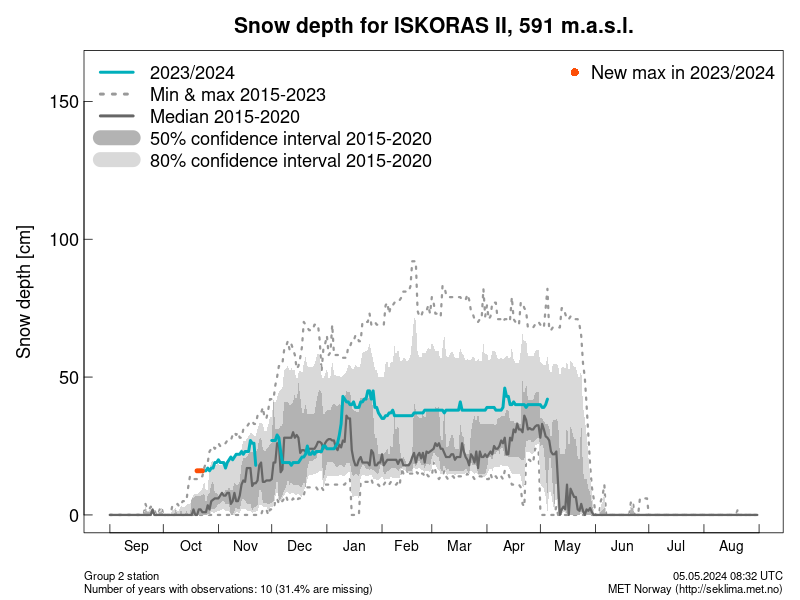

Aktuelle Daten des Norwegischen Meteorologischen Instituts

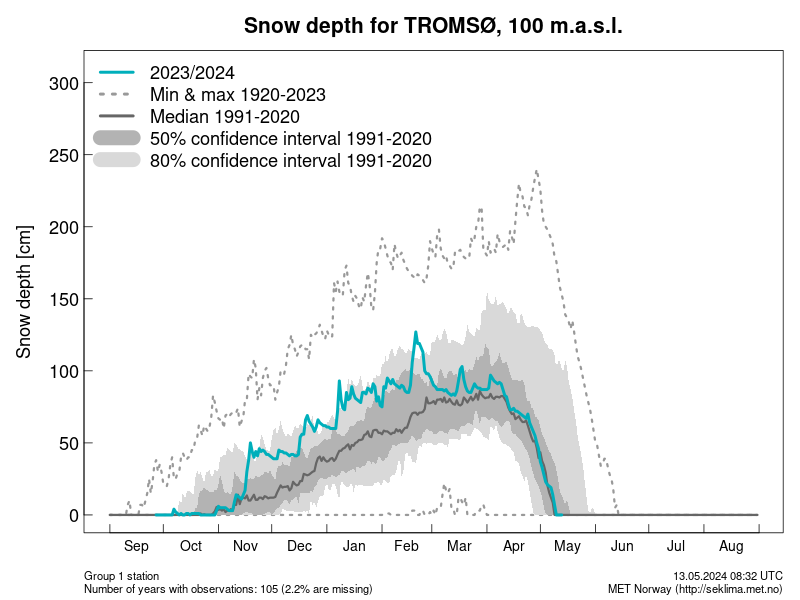

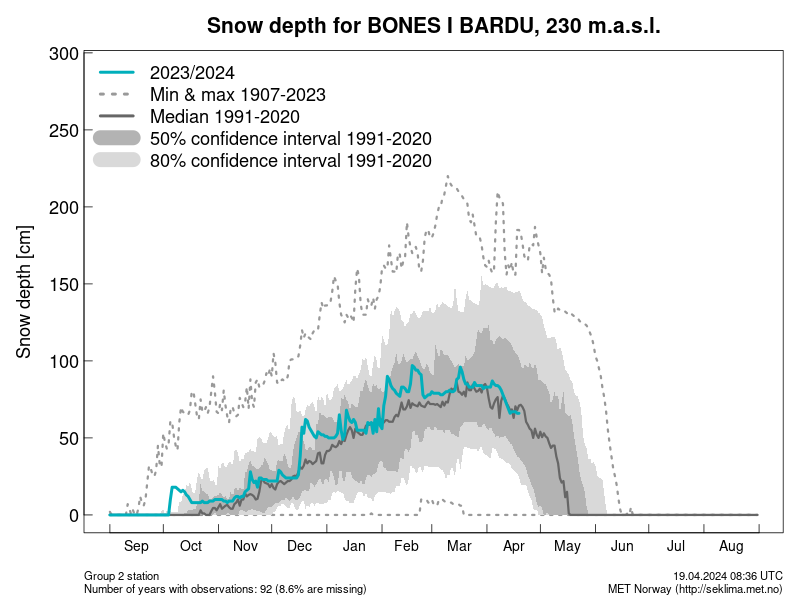

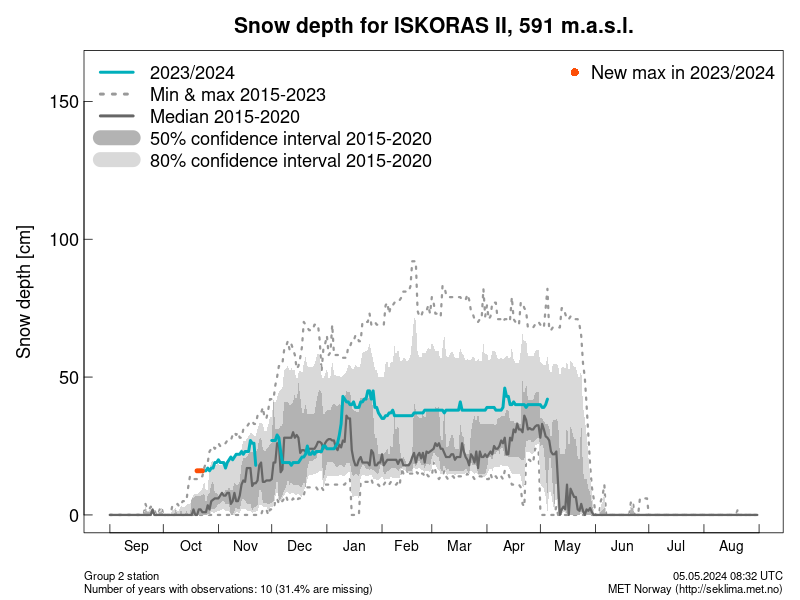

für Tromsö , Bonesibardu und für Iskoras:

Die beiden ersten Grafiken sind wegen ihrer langen Beobachtungsdauer (Tromsö seit 1920, Bones i Bardu sogar seit 1907) ausgewählt worden. Die dritte Messstelle von Iskoras ist erst seit 2015 aktiv, soll aber eine etwa höher gelegene Station im Binnenland Nordnorwegens repräsentieren.

Während im letzten Winter 2019/2020 einige neue Schneerekorde auch an den beiden ersten Stationen beobachtet wurden, ist der Verlauf im gegenwärtigen Winter ein anderer:

Iskoras startete bereits im Oktober mit neuen Höchstwerten, während die beiden anderen Stationen mit wenig Schnee begannen.

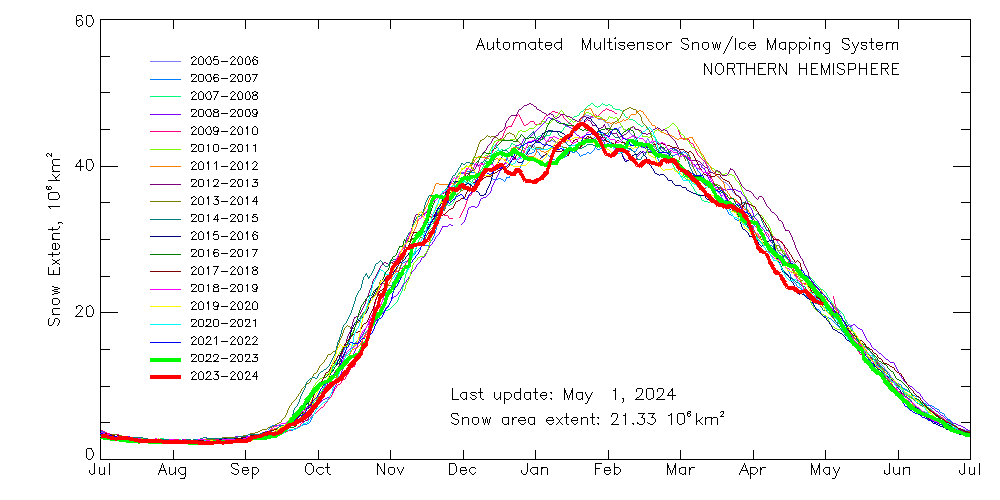

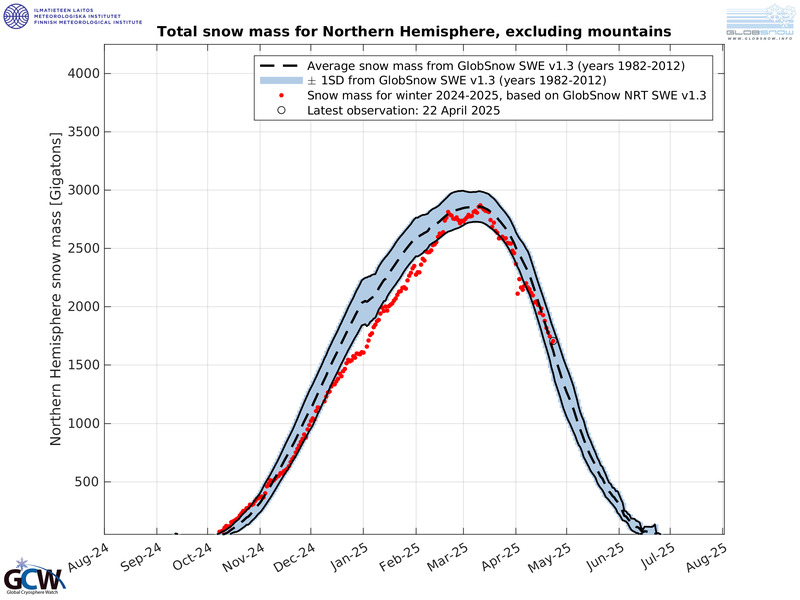

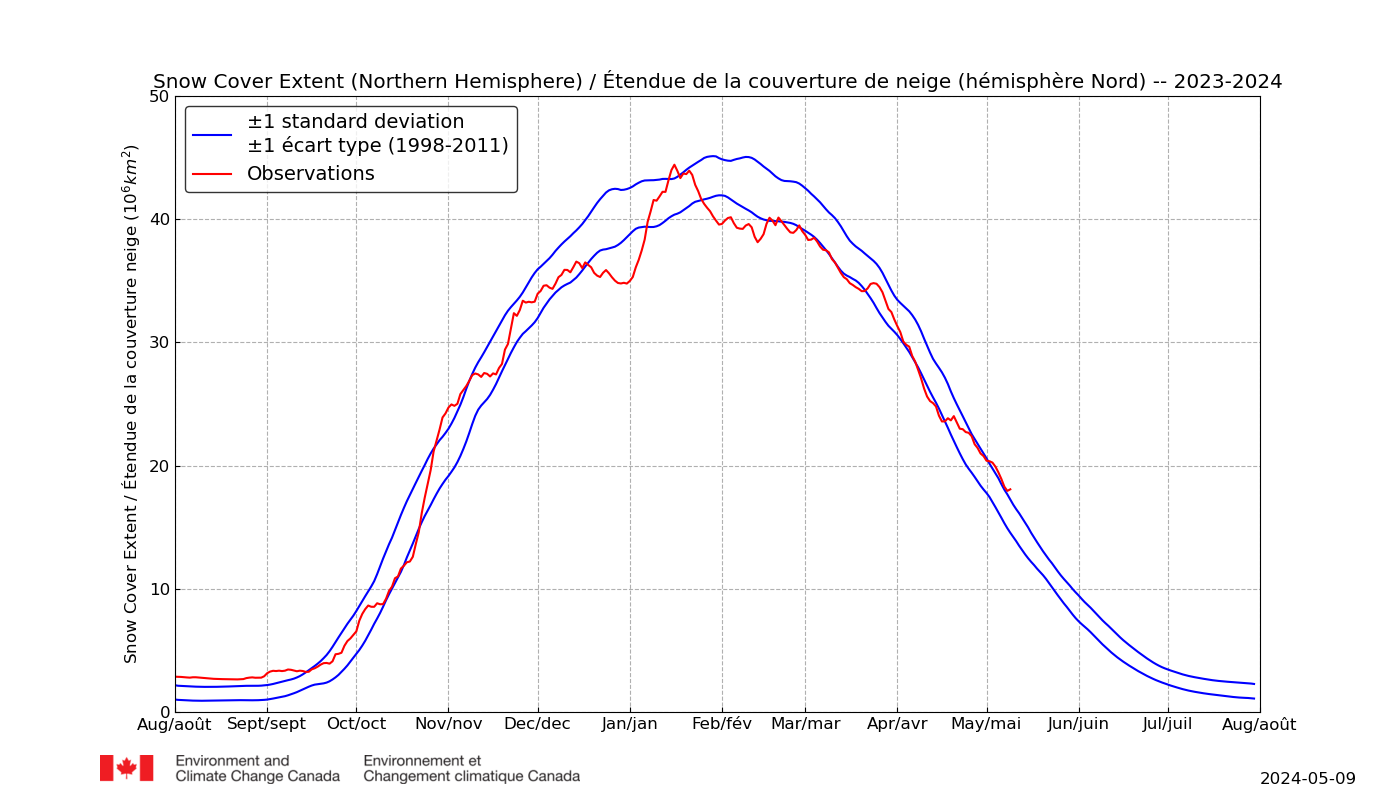

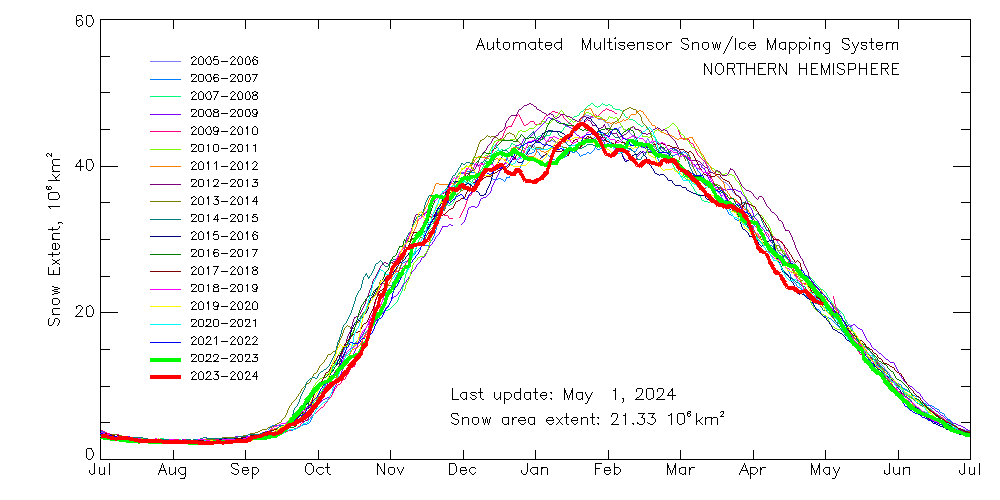

Aktuelle Daten des Finnischen Meteorologischen Instituts für die gesamte Nordhemisphäre:

Gesamte Schneehöhe der Nordhemisphäre ohne Gebirge

Weiter unten gibt es mehr aktuelle Grafiken.

Aktuelle Daten der NOAA:

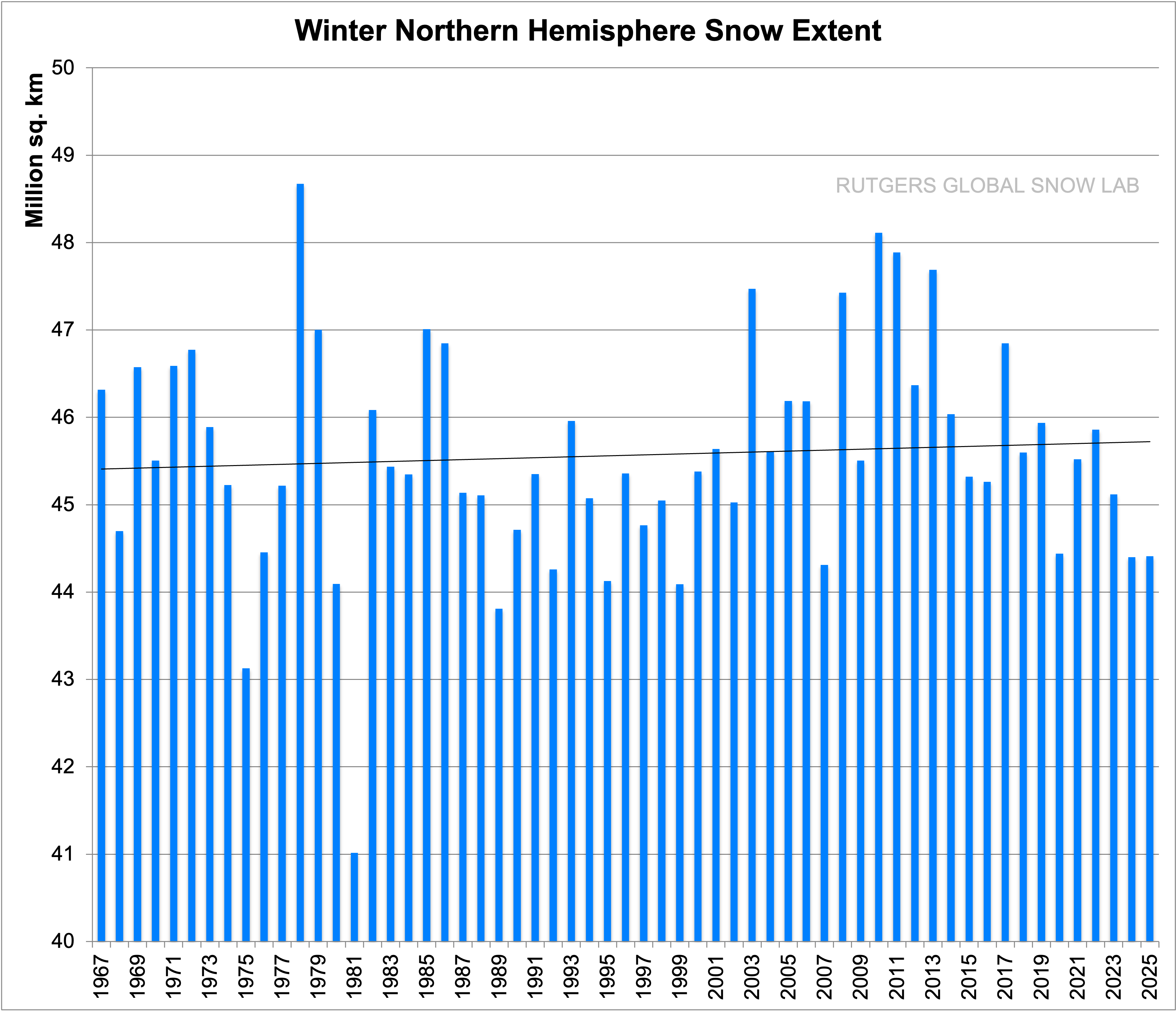

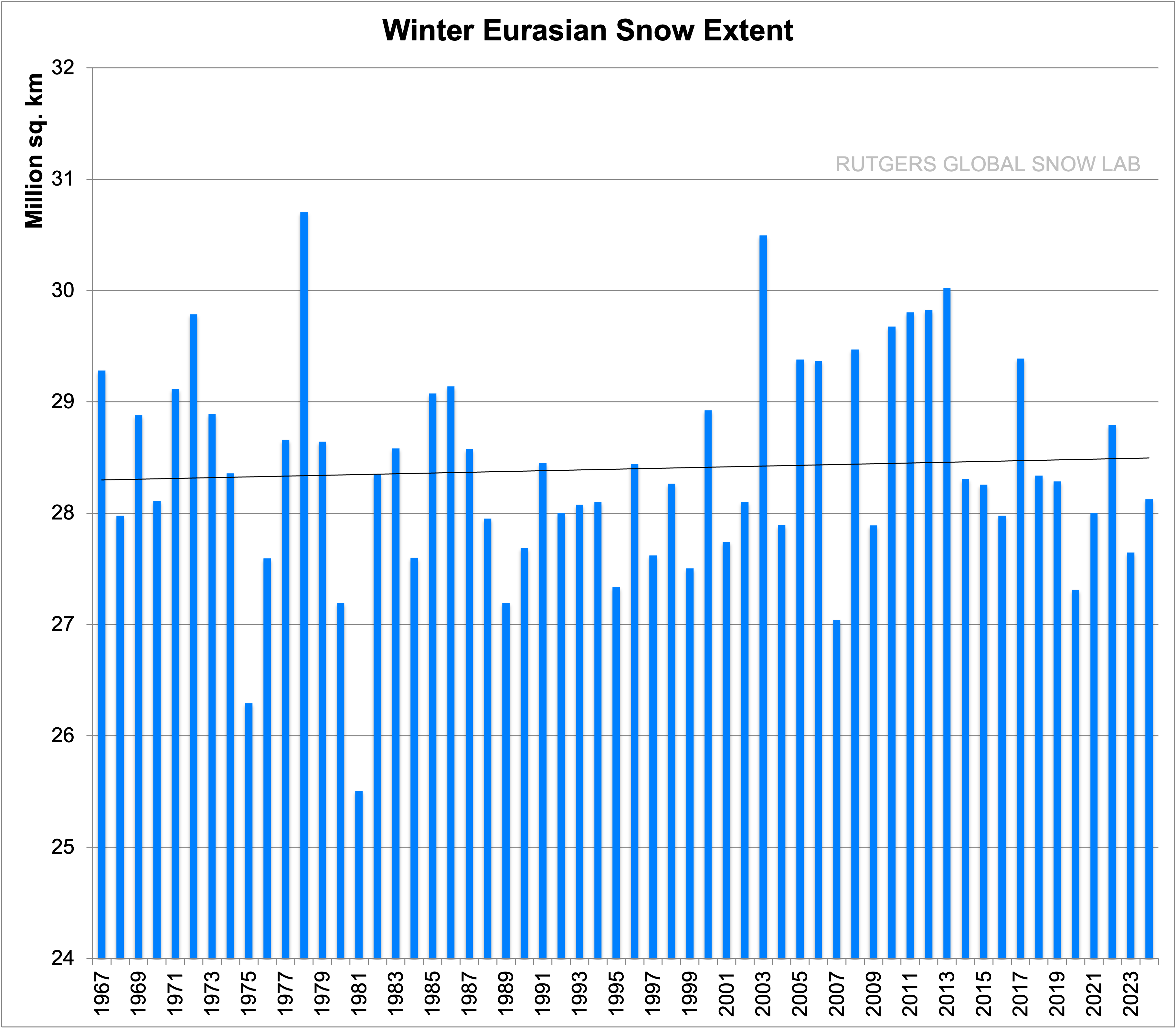

Eis-Schnee Nordhemisphäre

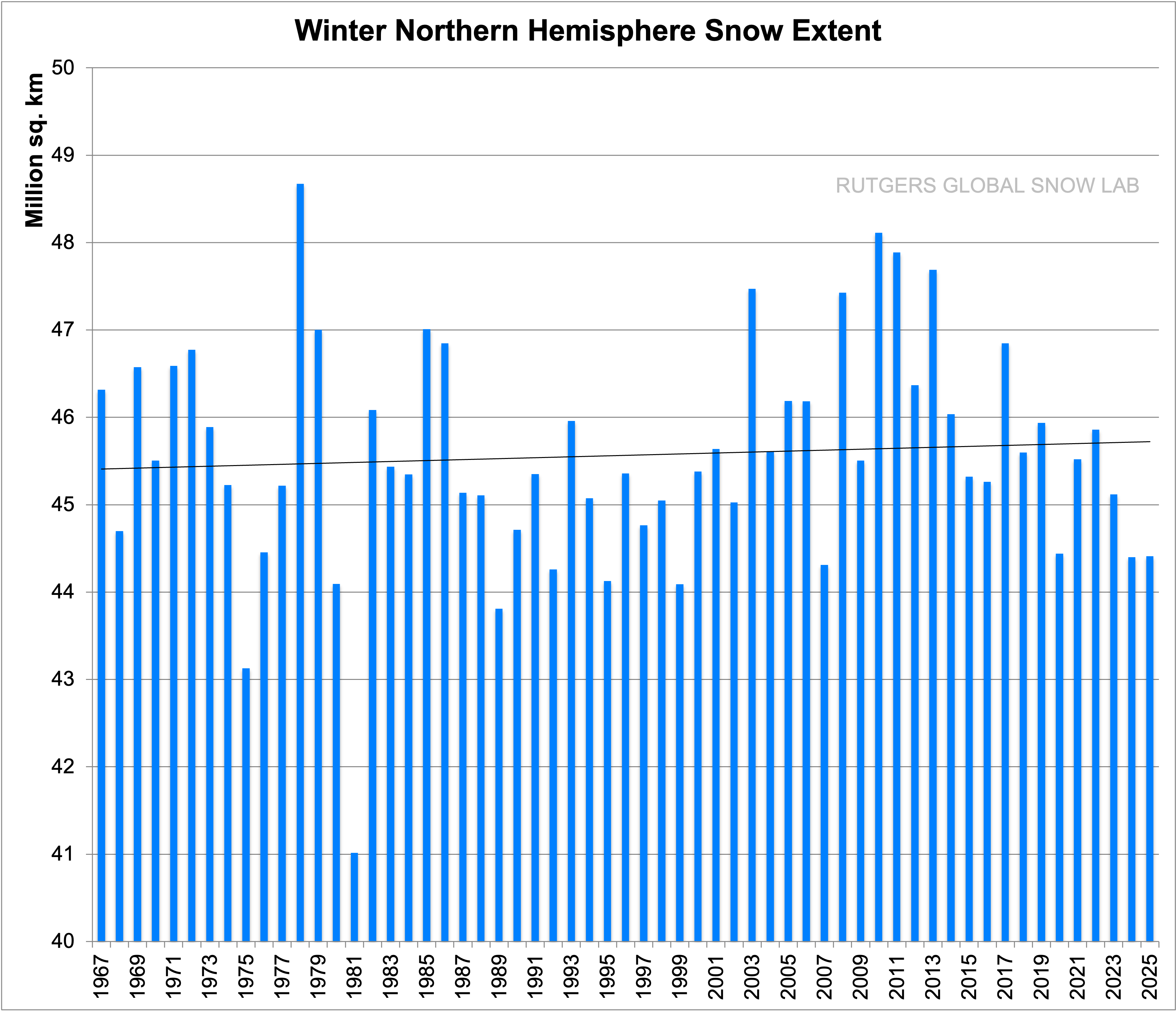

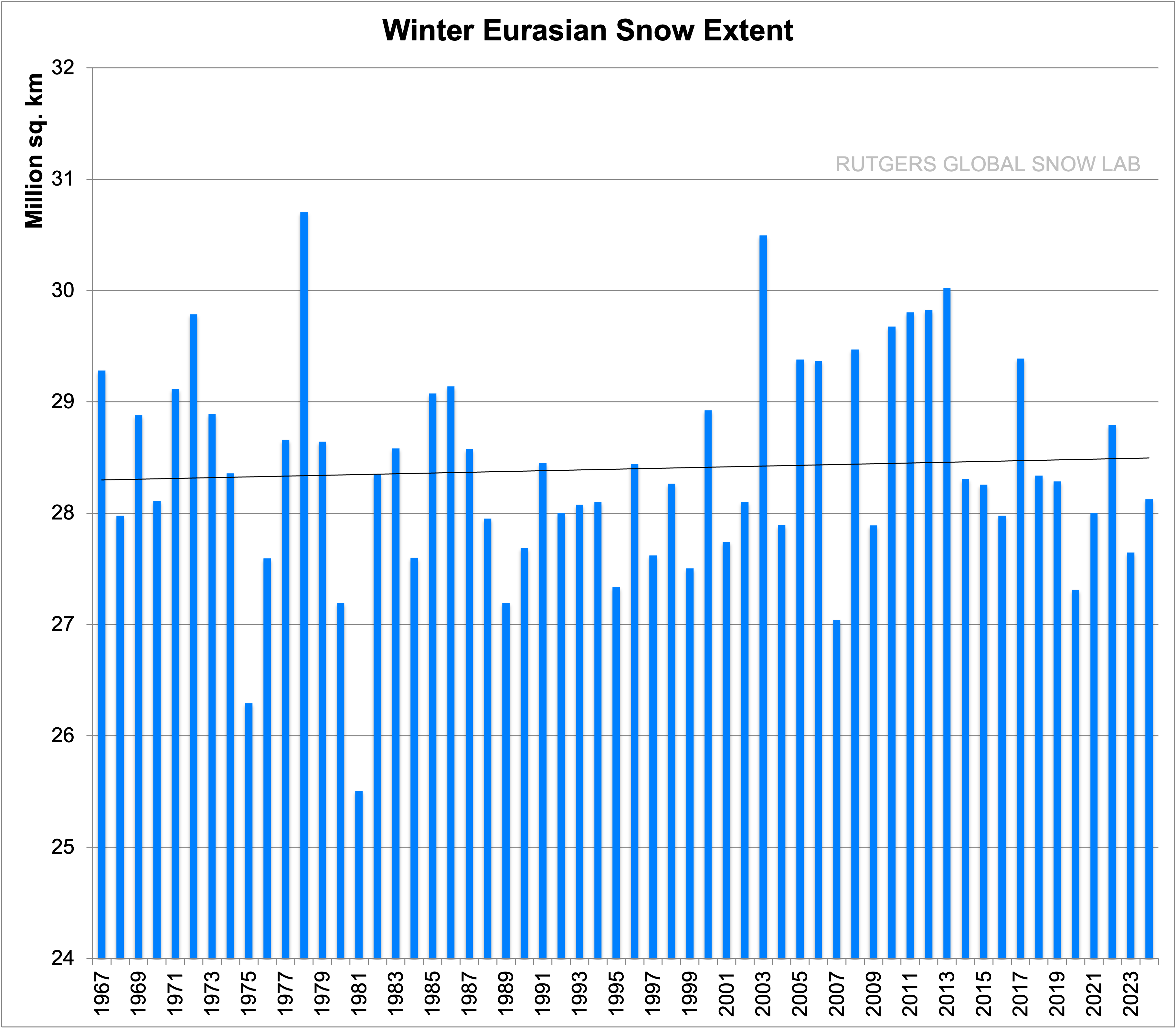

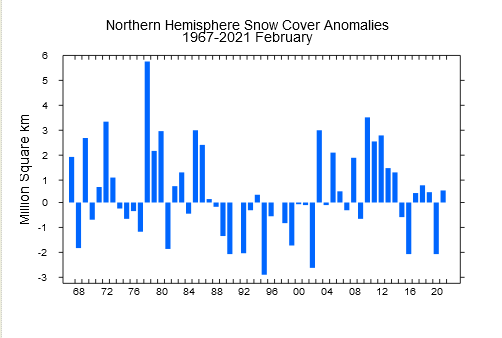

Schneebedeckung Nordhemisphäre seit 1967 für den Eurasischen Raum seit 1967

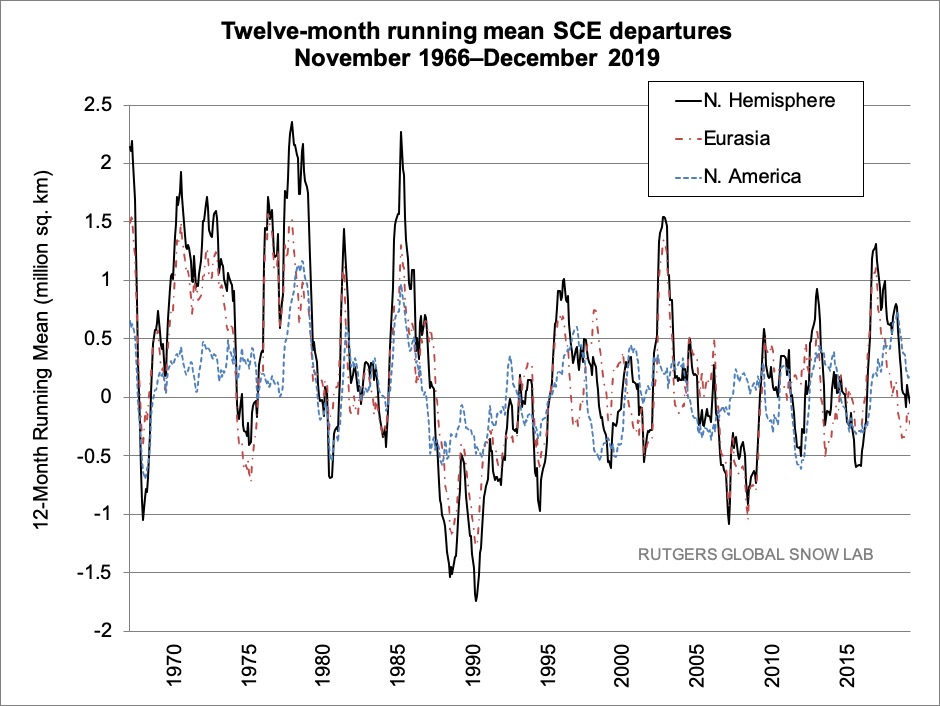

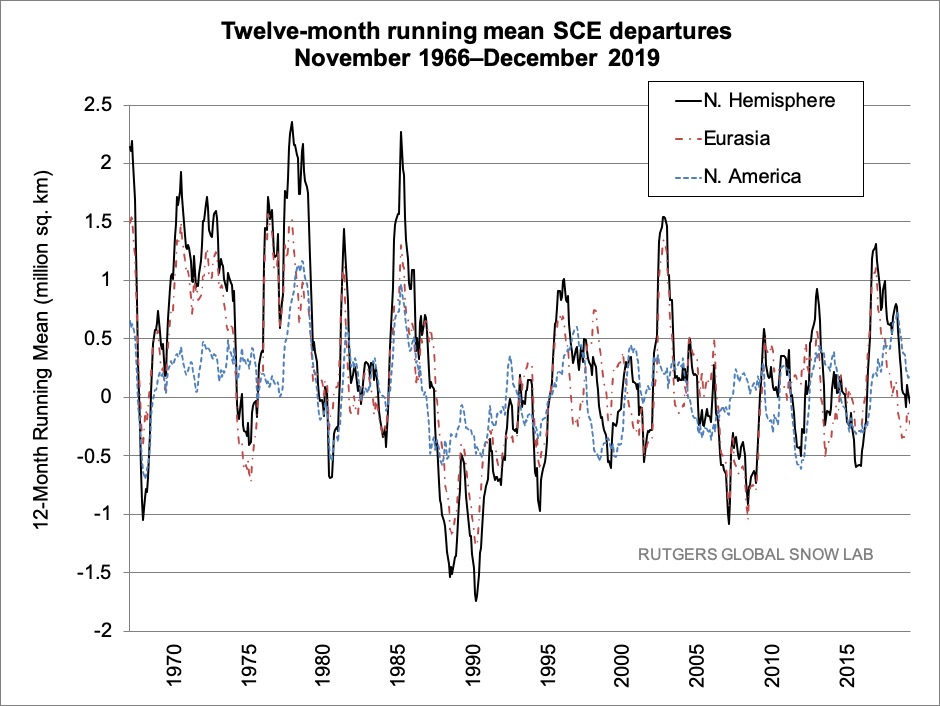

12-month running anomalies of monthly snow extent are plotted on the 7th month using values from November 1966 to December 2020.

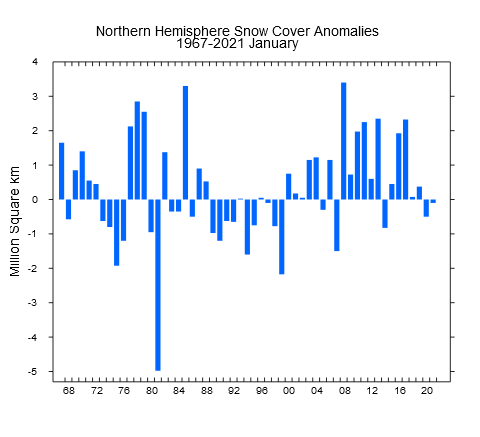

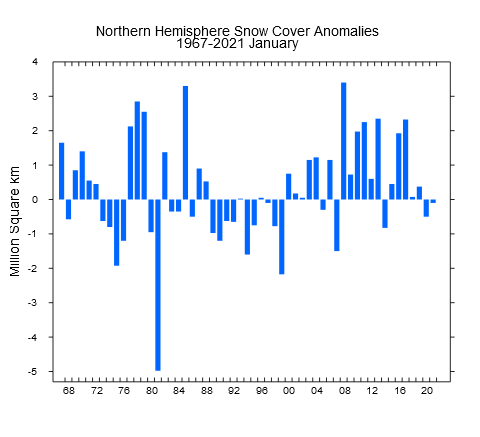

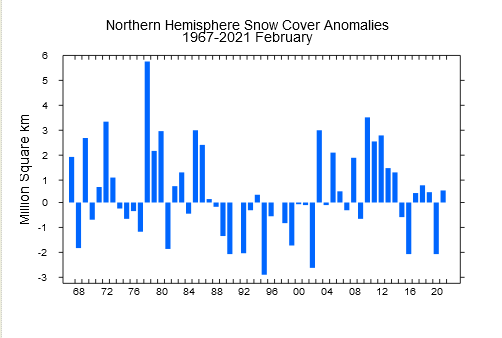

Für die einzelnen Monate des Jahres sieht die Schneebedeckung so aus:

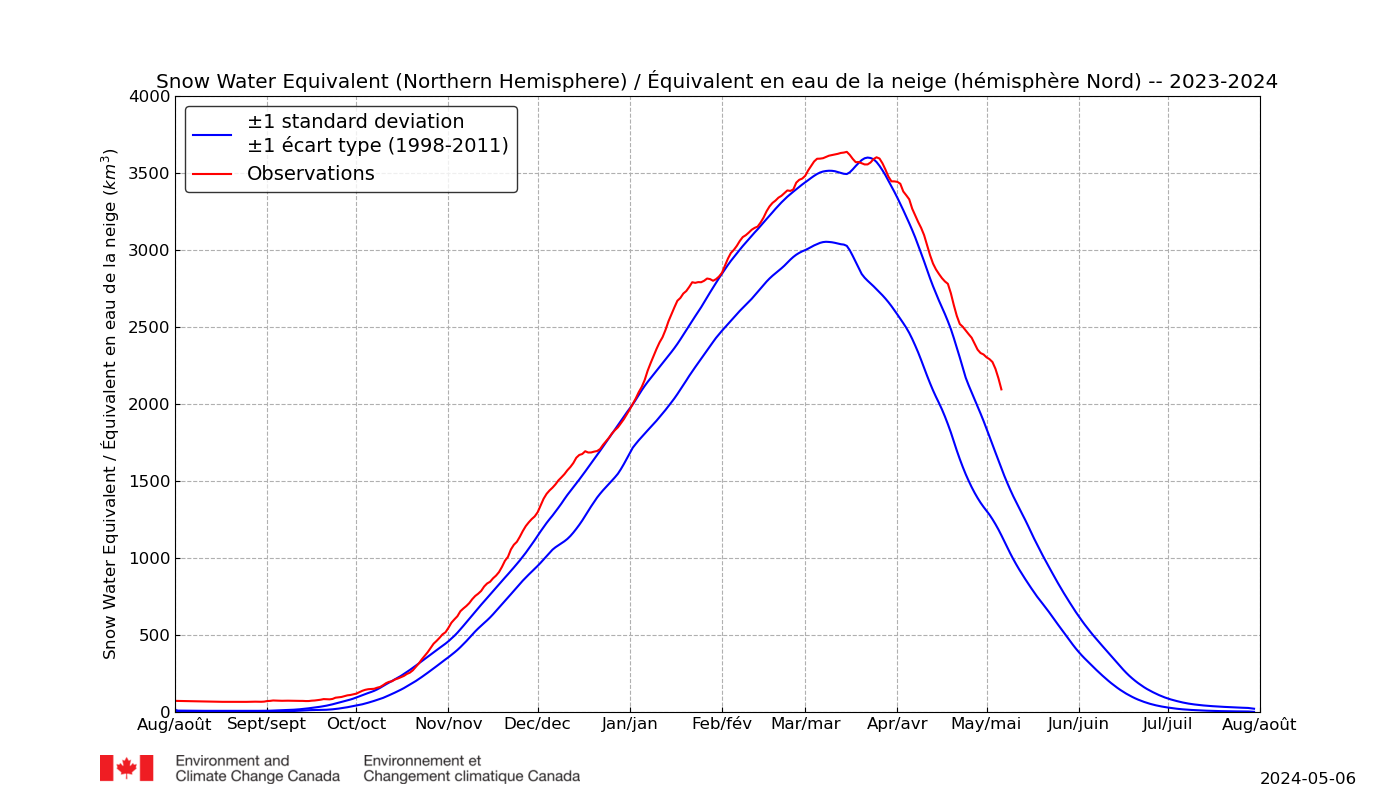

Auf der Seite https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/ kann man aktuell die aus Satellitenbeobachtungen

ermittelten Schneeverhältnisse der Erde abrufen:

Für die Nordhalbkugel:

https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/ec-tracker_nh_swe.png

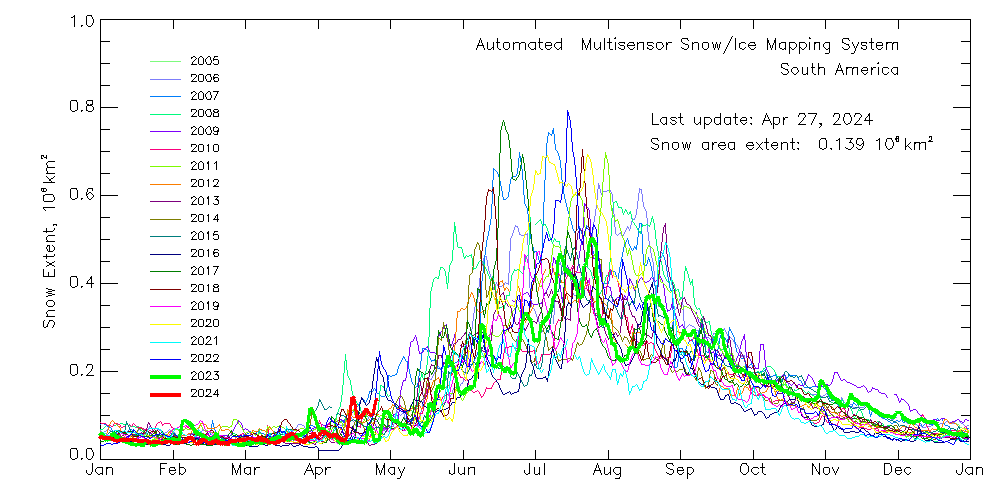

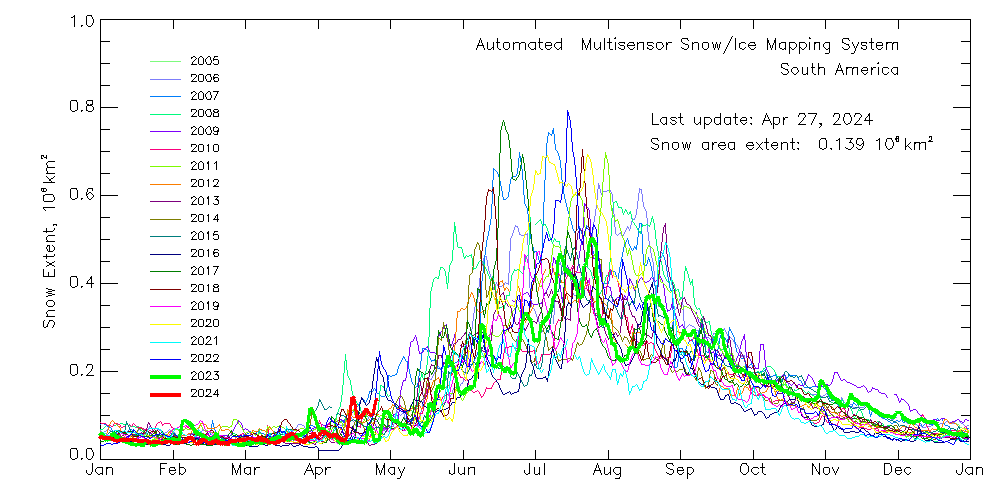

für Südamerika:

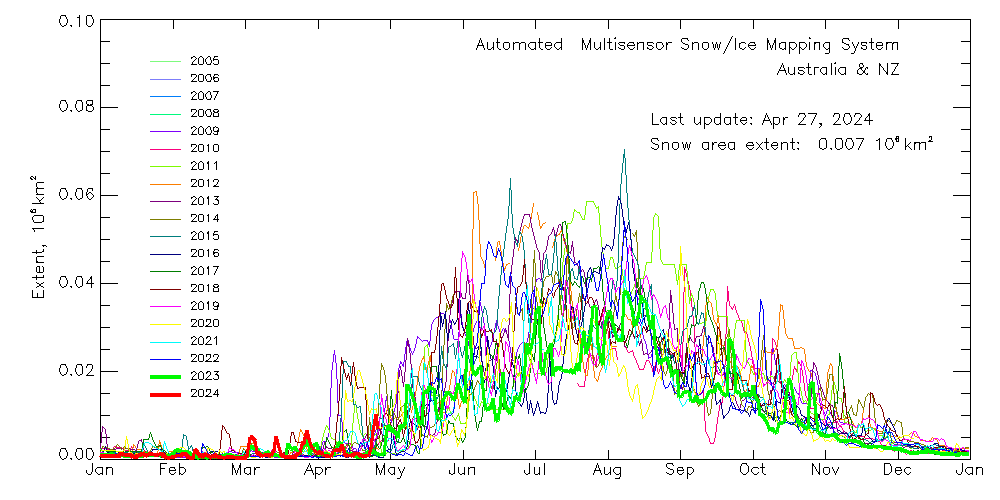

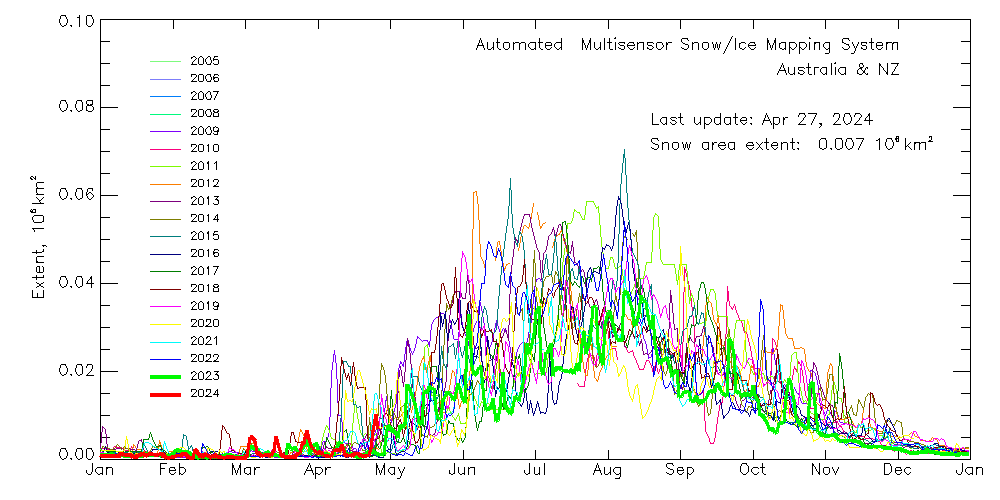

für Australien und Neuseeland:

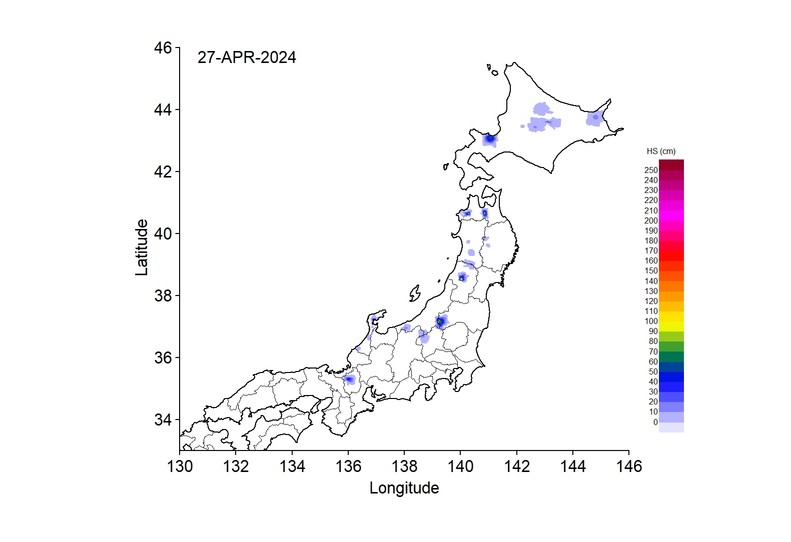

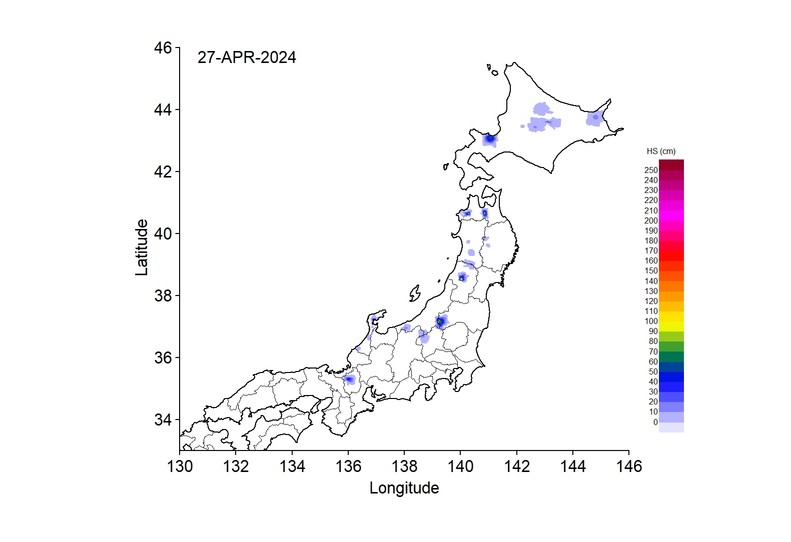

für Japan:

Die Grafiken entsprechen nicht dem allgemeinen Bild, das uns die Medien ständig vorlegen

Die These: Es gibt immer weniger Schnee!

kann damit zur Zeit nicht aufrecht erhalten werden! Es handelt sich halt um Schwankungen der Schneebedeckung!

Fakten

Baffinland

Alaska

Polares Eis

Grönland

Grönland letzte Jahre

Kanada

Ostsee

Meeresspiegel

Fakten

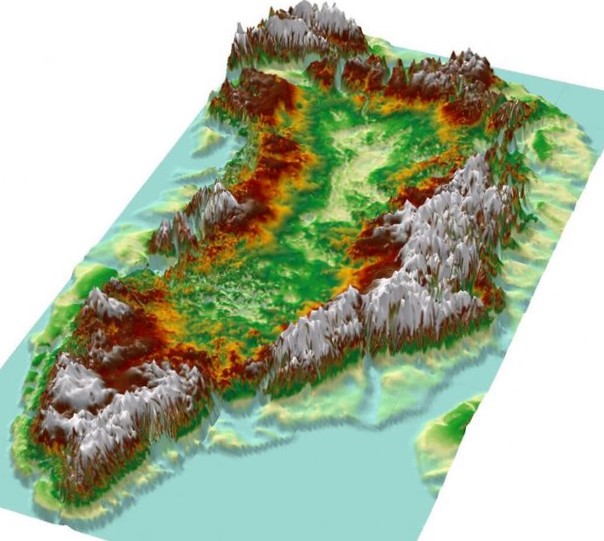

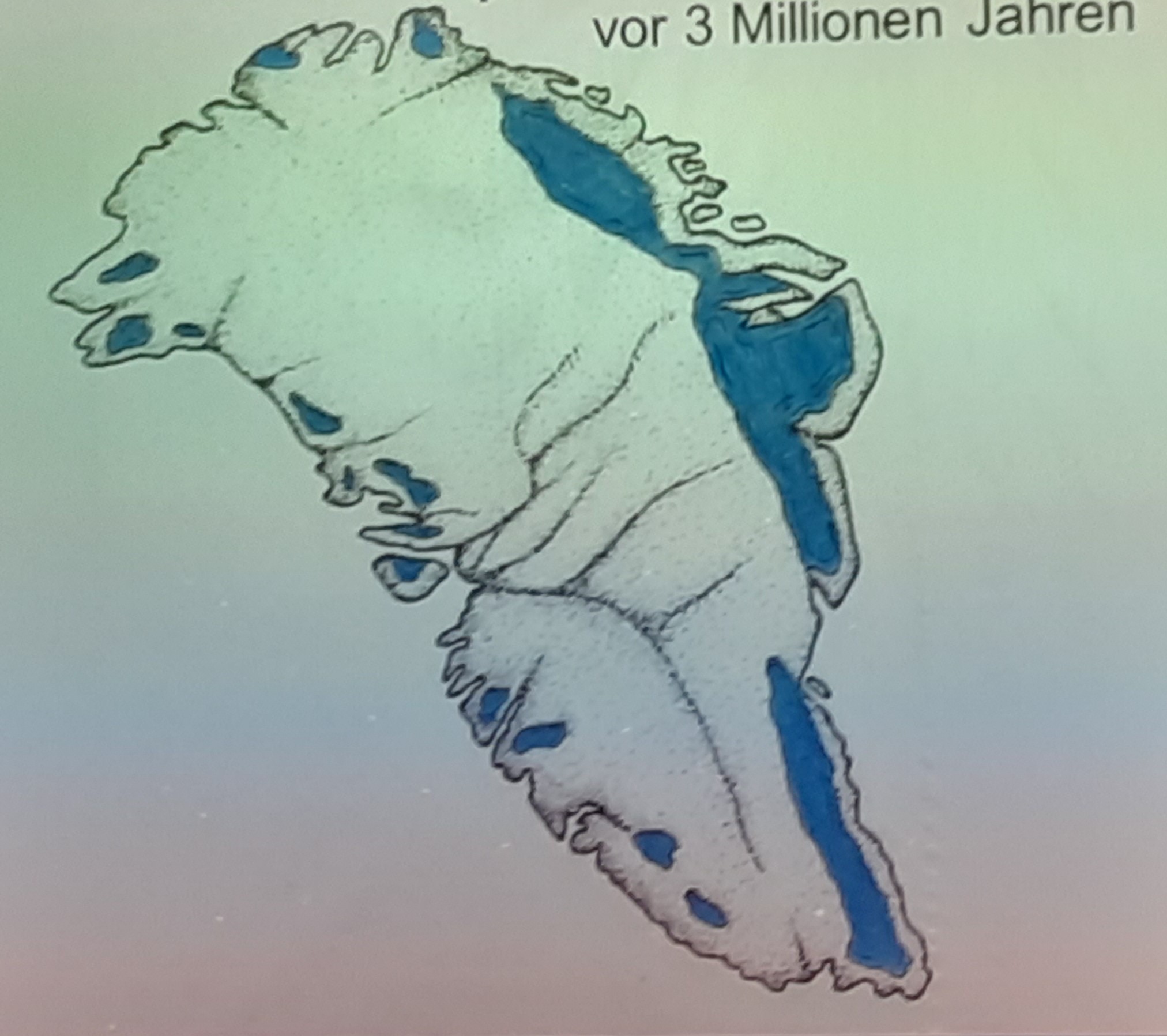

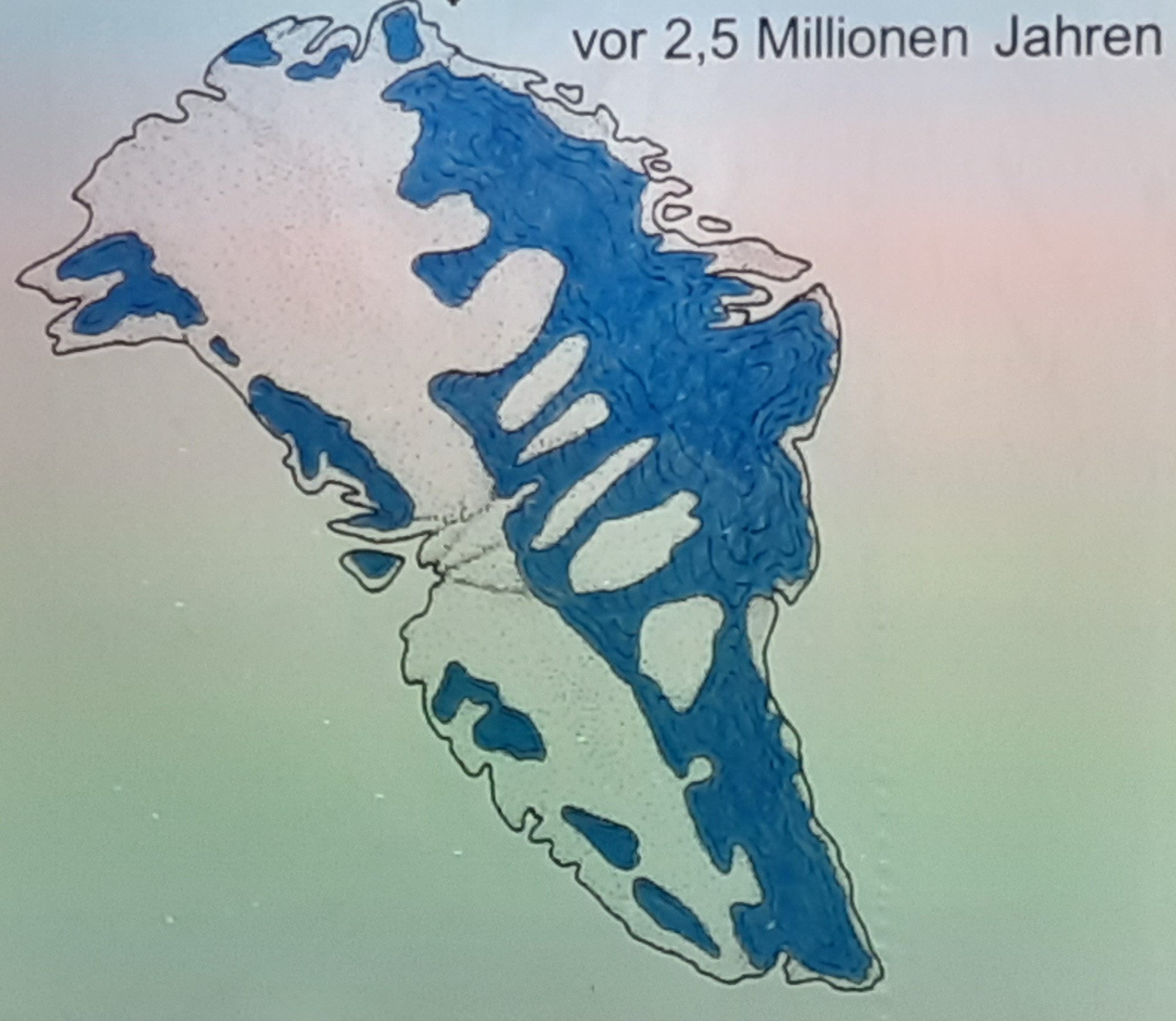

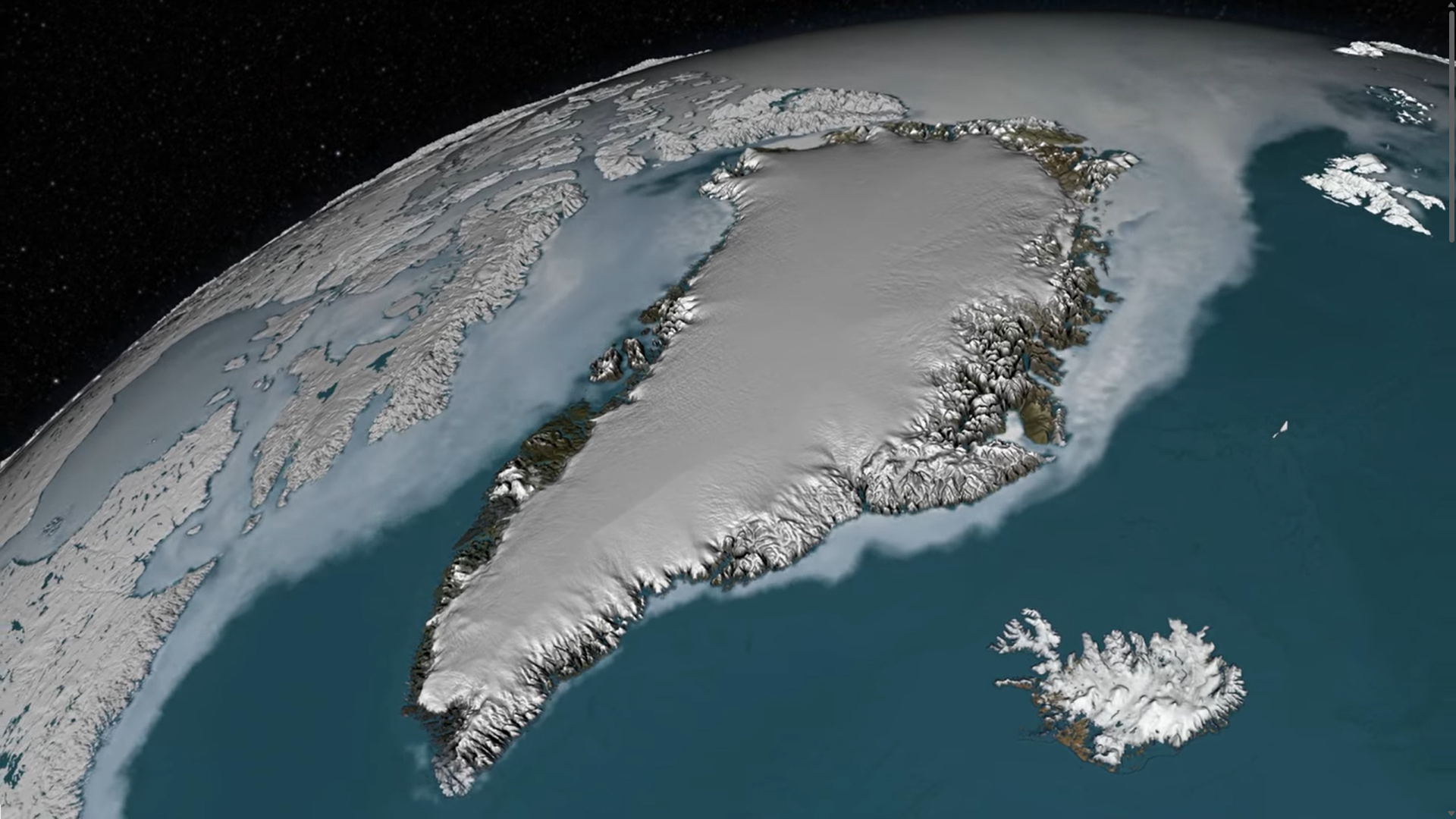

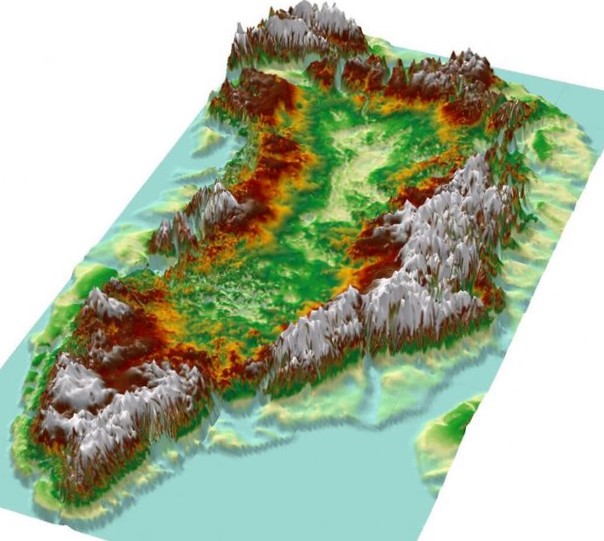

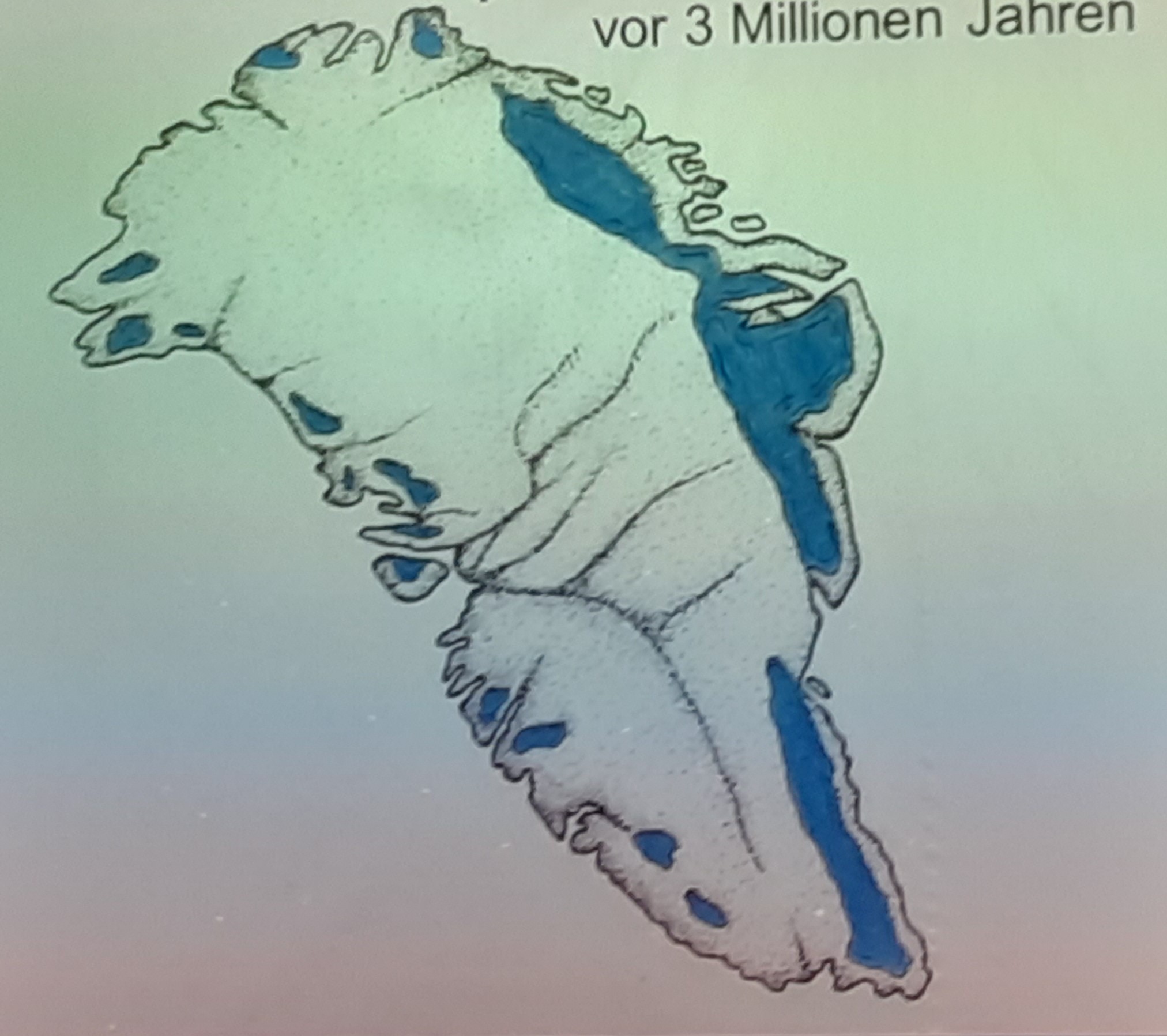

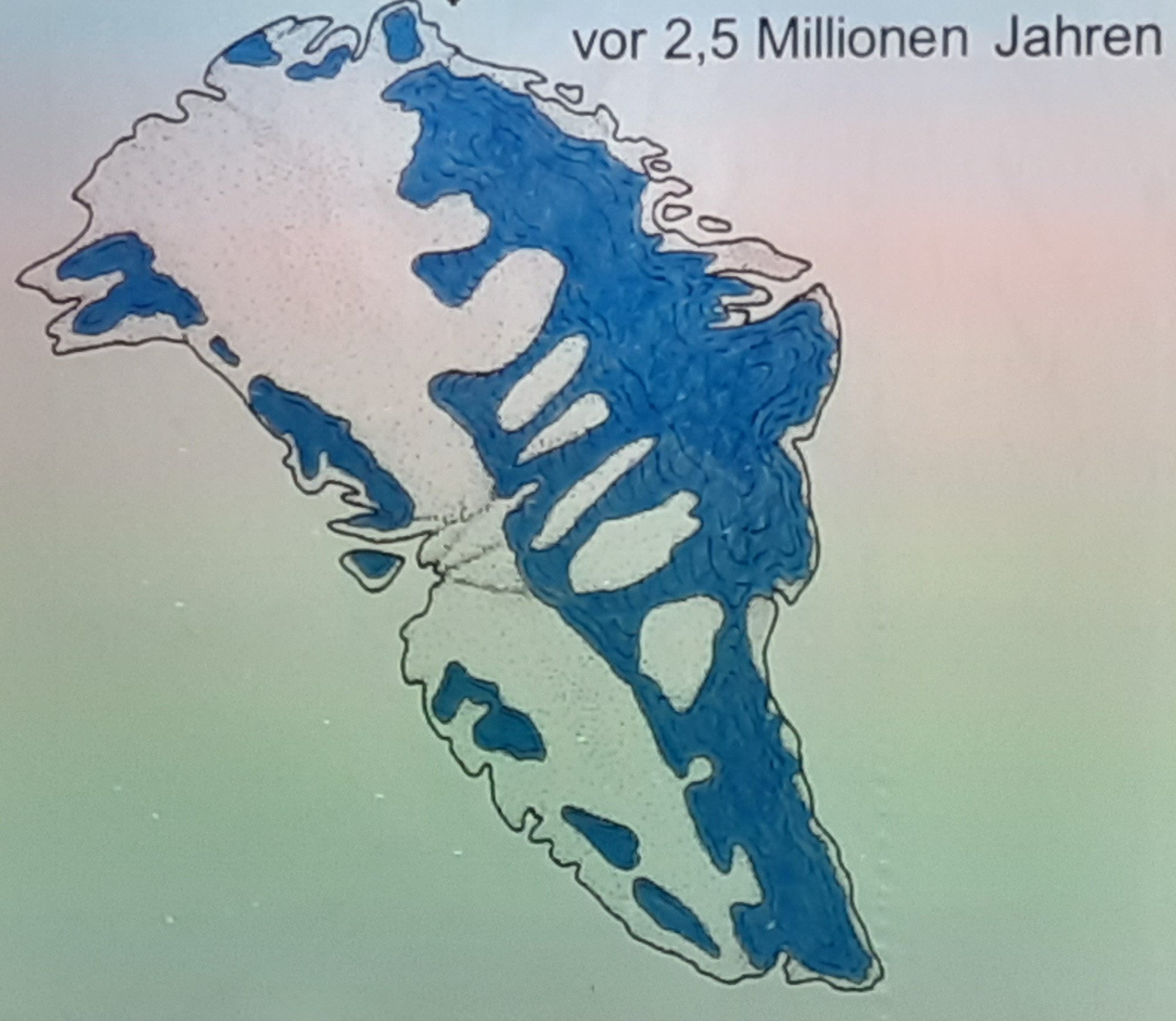

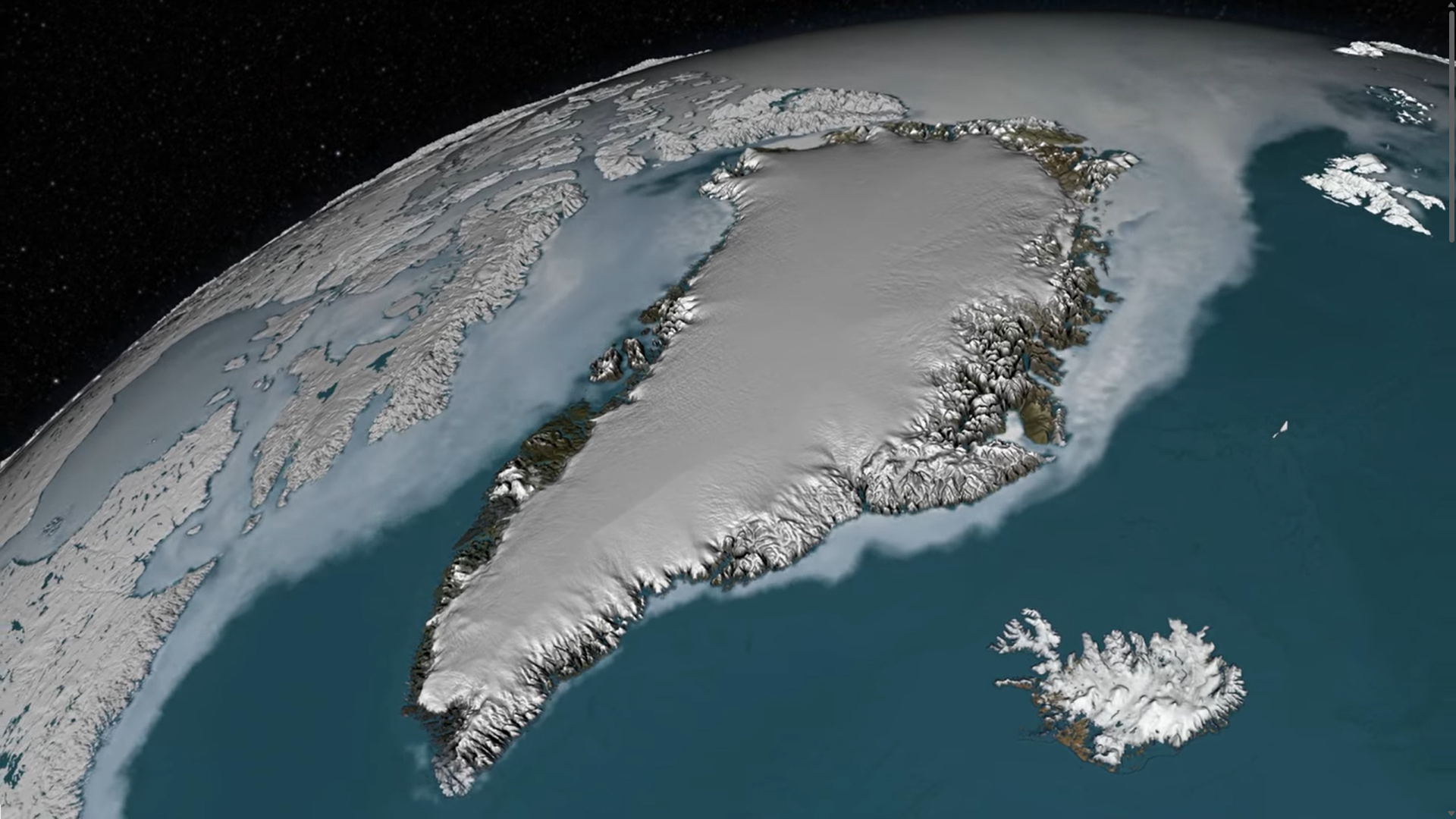

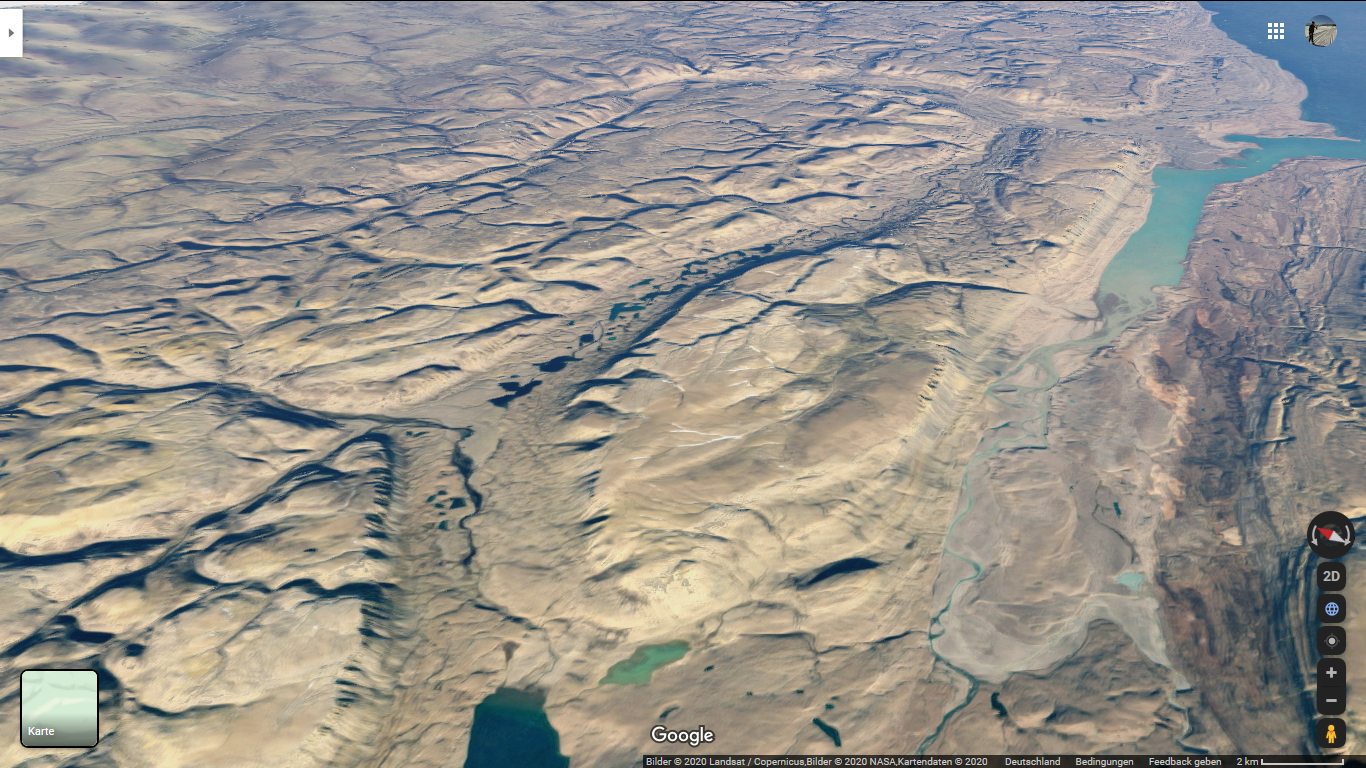

Und so sah Grönland mit seiner Tundrenlandschaft vor der Vergletscherung vor einigen Mio Jahren aus.

Auf den beiden oberen Grafiken ist dargestellt, wie sich der Eispanzer in den letzten 3 Mio Jahren aufgebaut hat:

Ausgangspunkt ist das Eisfreie Grönland mit den hohen Randbergen besonders im Osten des Landes und dem Tiefland in der Mitte. Vor etwa 3 Mio Jahren begann durch das tektonische Wachsen in Mittelamerika und der Karibik das Zusammenschließen von Nord-und Südamerika.

Dadurch entstand der Golfstrom und durch seine Umlenkung wurde wärmeres Meerwasser in den Nordatlantik gelenkt. Die mitgeführten feuchten Luftmassen konnten über den bisherigen trockenen Tundren Grönlands besonders in den Gebirgen der Ostküste große Schneemengen ablagern, die allmählich zu Gletschern heranwuchsen und im weiteren Verlauf riesige Gletscherzungen in das Binnenland von Grönland schicken.

Dieser vergletscherte Bereich wuchs besonders vom feuchtmilden Osten, also vom Nordatlantik her über der riesigen Insel, bis er heute in der Mitte einen über 3km dicken Eispanzer erzeugt hat.

Und hier die derzeitige Karte mit den Höhenlinien des riesigen Eispanzers:

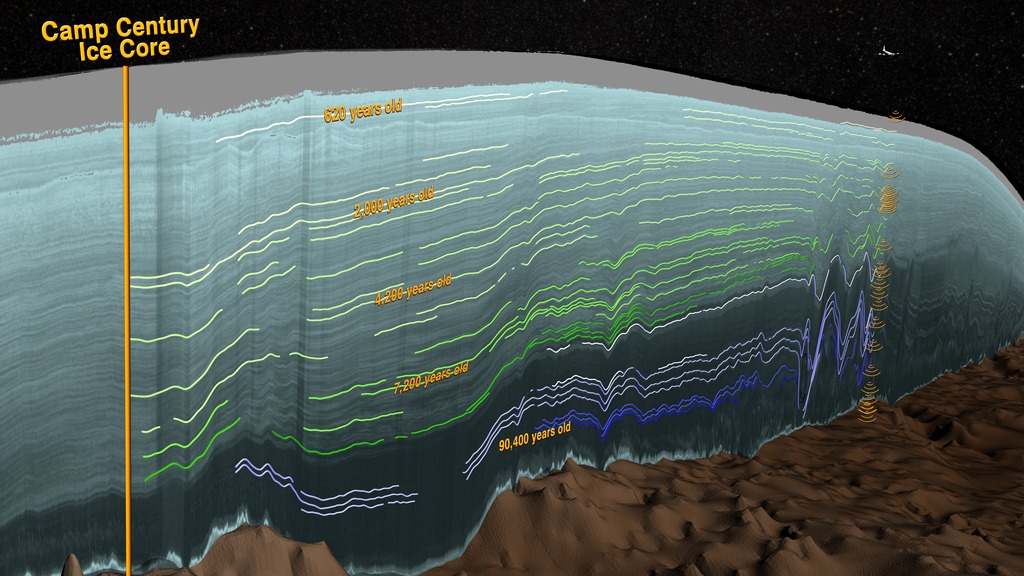

Nun ein anderer Blick auf den gigantischen Eispanzer der heute auf Grönland liegt:

aus youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-JdzA6fC91s

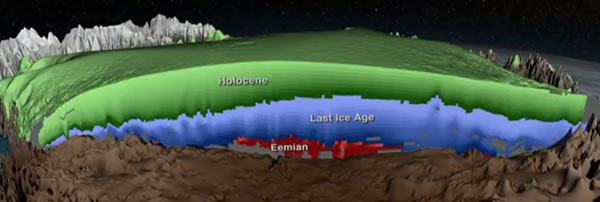

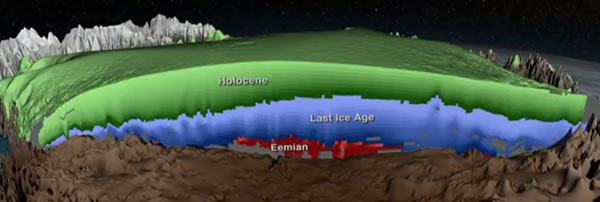

Dieser Eisquerschnitt zeigt:

Die roten Bereiche unten in der Mitte sind Reste von ältestem Eis aus der letzten Zwischeneiszeit, dem Eem von vor etwa 130.000 Jahren, als die Temperaturen deutlich höher waren als heute. Das heißt nicht, dass Grönland damals nur so wenig Eis hatte.

Nein, das bedeutet, dass die blauen Eismassen, die aus der letzten Eiszeit stammen und die grünen Eismassen, die nach der Eiszeit, also in der teilweise recht warmen, aber sehr feuchten Zeit oben drauf kamen, das alte Eis inklusive des Untergrundes, also der darunter liegenden Erdoberfläche, so weit nach unten gedrückt haben, wo es durch das hohe Gewicht und den großen entstehenden Druck sowie durch den Bodenwärmestrom von unten her schmelzen konnte.

So ist auch dieses alte Eis durch Schmelzprozesse an den Gletscher-Abflüssen am Eisrand beteiligt.

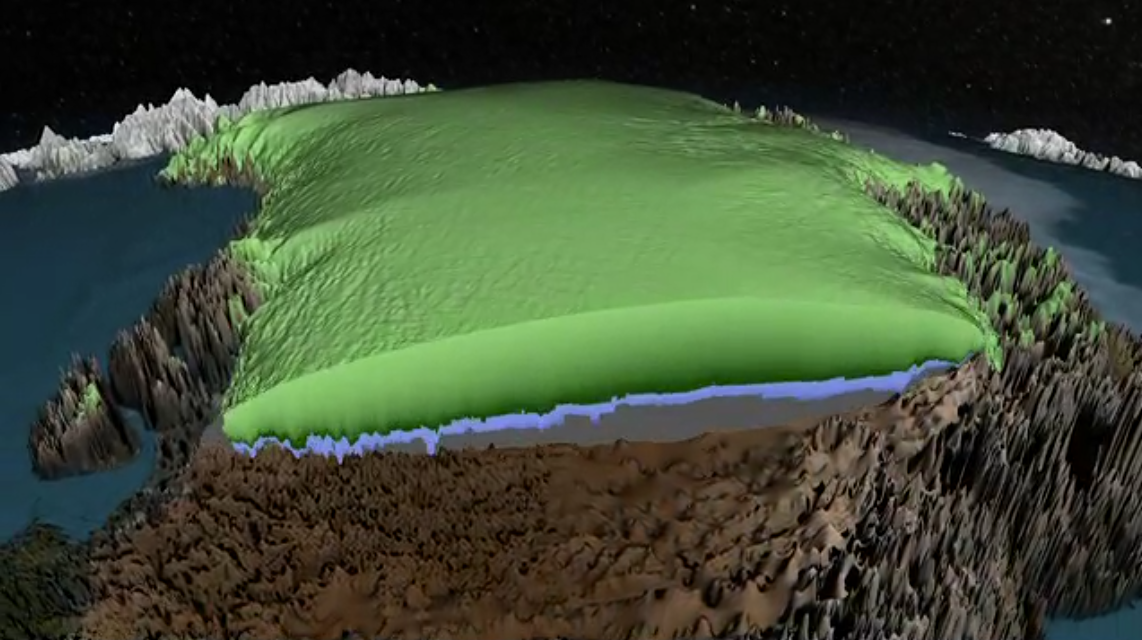

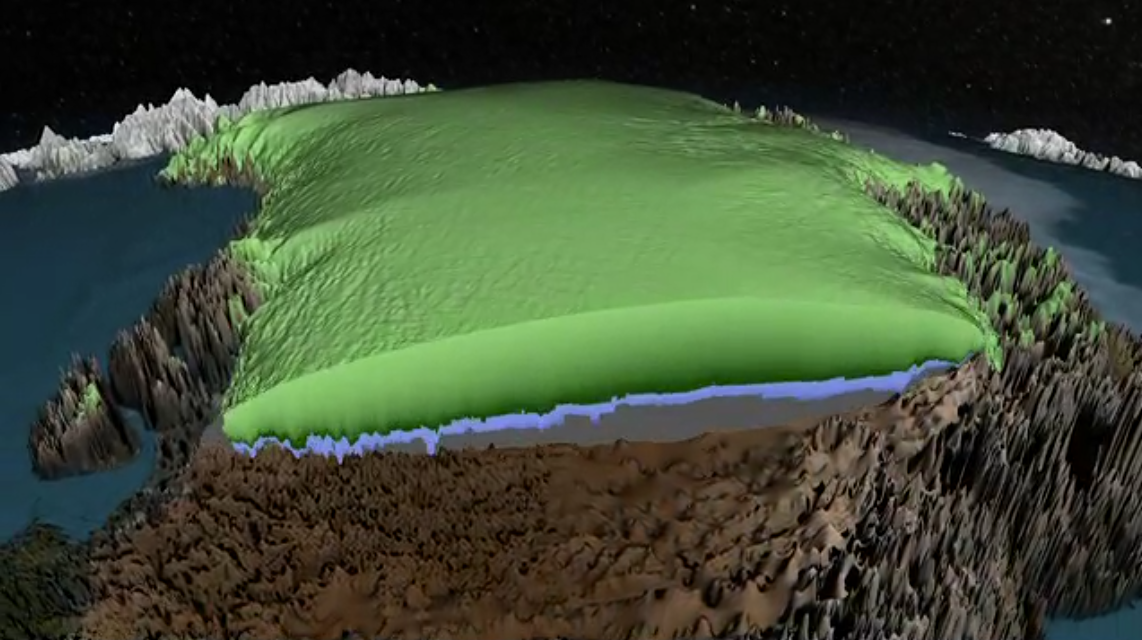

Für mich am Bedeutendsten ist der grüne Anteil aus dem Holozän, also der Zeit nach der letzten Eiszeit, der auf dem folgenden Bild, das einen Querschnitt des Grönland-Eispanzers aus einem Bereich südlich der Mitte Grönlands zeigt, noch ausgeprägter ist.

aus youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-JdzA6fC91s

Diese Schneemassen wurden auf dem bestehenden Eispanzer oben drauf gelagert, also während der letzten 10.000 Jahre, als wir sogar teilweise höhere Temperaturen hatten als heute (s. Grafiken unten).

Das passiert nur deshalb, weil Grönland teilweise von eisfreien Meeren umgeben ist, aus denen viel Feuchtigkeit verdunsten kann, die dann als Schnee abgelagert wird. Wenn in den kommenden Jahren noch mehr eisfreie Flächen um Grönland herum entstehen sollten, kann dort noch mehr Wasser verdunsten und als Schnee im Sommer auf dem hochgelegenen Eisplateau und besonders im Herbst, bevor das Polare Eis wieder zunimmt, auch auf den bisher gletscherfreien Landstrichen Grönlands und auch der gesamten Arktis abgelagert werden, wie es wahrscheinlich in den wärmeren Zeiten der Nacheiszeit vor etwa 8000 bis 4000 Jahren vor heute vermehrt geschehen ist.

Und es passiert deshalb, weil die Oberfläche des Eises so hoch ist, dass es selbst im Sommer nur an den Rändern einmal regnen kann, sonst fällt wegen der Höhe des Eispanzers jeglicher Niederschlag als Schnee. Und je mehr Schnee oben fällt, desto mehr können die Gletscherzungen kalben, was ja so gern durch dramatische Bilder, z.T. mit Politikern davor, als Beweis für einen Gletscherrückgang in Grönland benutzt wird!

(aus Video auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-JdzA6fC91s)

Ein kleiner Blick in die Historie der Grönlandtemperaturen nach der letzten Eiszeit

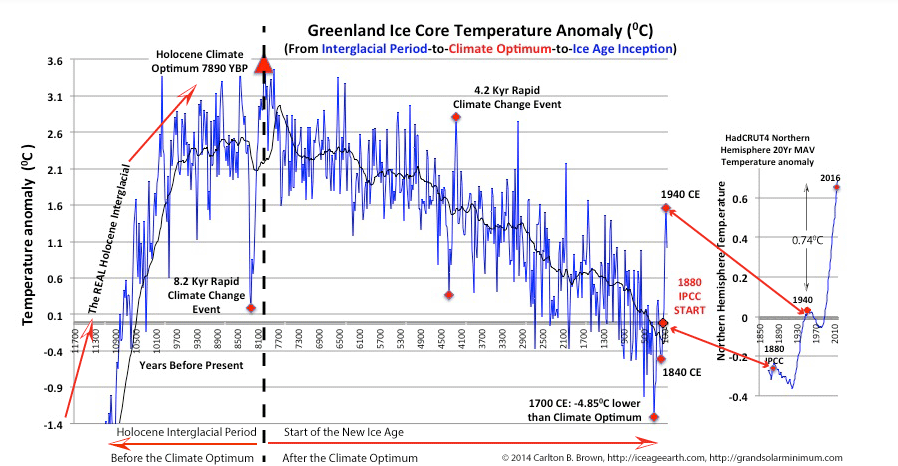

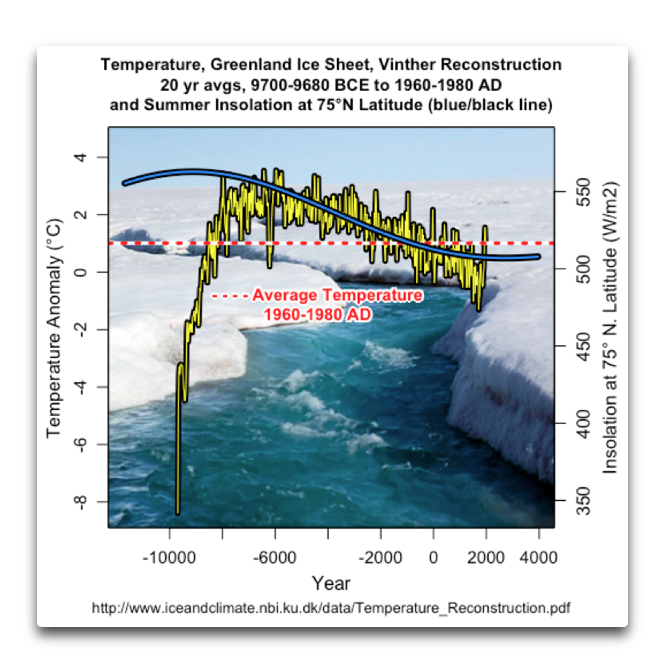

Die Temperaturanomalien in Grönland in der Nacheiszeit, also im Holozän (in gelb) sind nach dem Höchststand vor etwa 8000 Jahren stetig zurückgegangen. Dieser Rückgang erfolgt deutlich zu sehen, nahezu parallel zum Rückgang der Sommer-Insolation (Einstrahlung) auf etwa 75 Grad Nord (blaue Linie im linken Bild). Der sehr rasche Temperaturanstieg am Ende der Eiszeit folgte natürlich dem raschen Abschmelzen des Eises zusätzlich auf Grund der verminderten Albedo durch extreme Staubzunahme bei gleichzeitig erhöhter Einstrahlung.

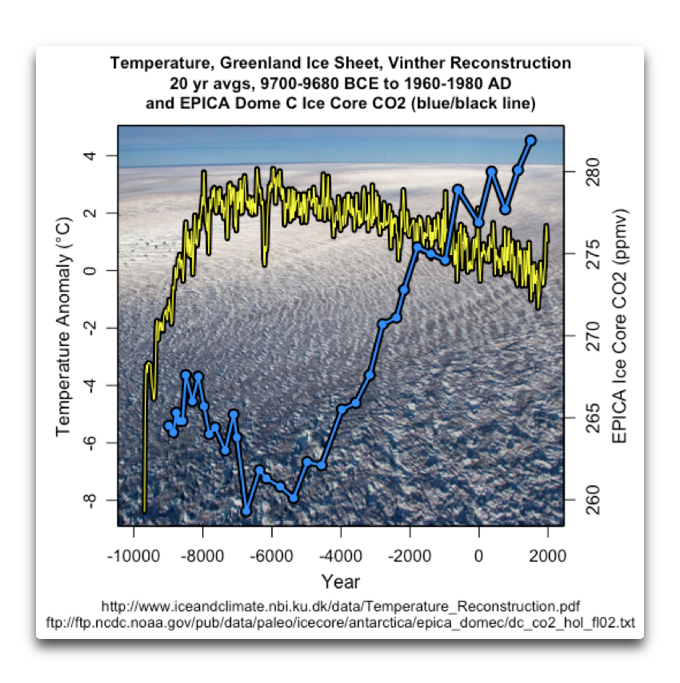

Eine Übereinstimmung mit dem CO² Gehalt (blaue Linie im rechten Bild) gibt es dagegen nicht.

Diese Grafiken zeigen, dass auf Grönland in der Nacheiszeit über Tausende von Jahren die Temperaturen deutlich höher lagen als heute.

Entwicklung des arkt. Eis seit 16 000 Jahren

Aktuelle Meldung vom 03.07.2018:

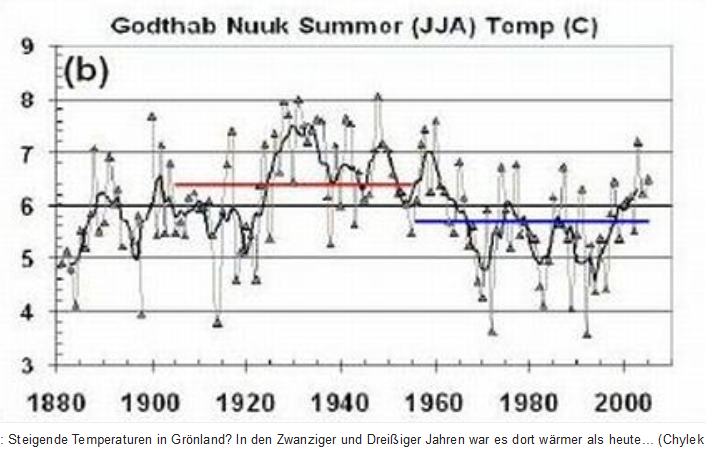

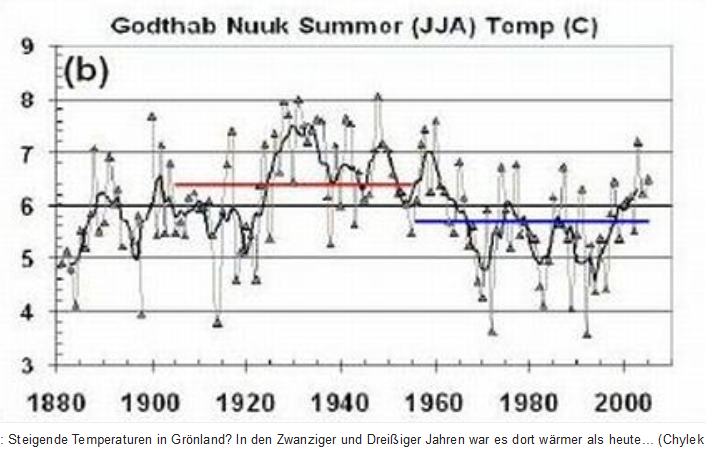

Wenn man dann noch den Trend der Sommertemperaturen der letzten 130 Jahre von der Station Nuuk an der Westküste Grönlands betrachtet, dann ist die Panikmache vom abschmelzenden Grönlandeis völlig unbegründet:

Und dann muss ich auch hier das Fazit ziehen:

Auch hier sind die Kassandra-Meldungen unangebracht und beruhen für die Vergangenheit auf Unwissenheit

für die Zukunft nur auf unzulänglichen Klimamodellvorhersagen.

Wenn man Fotos mit schmelzenden Eisflüssen und Gletschern auf Grönland sieht, die gern verbreitet werden, so stammen sie von wesentlich tieferen Stellen aus den Randbereichen des Inlandeises:

Hier kann man die Tages-aktuellen Daten des DMI (Dänisches Meteorologisches Institut) abrufen.

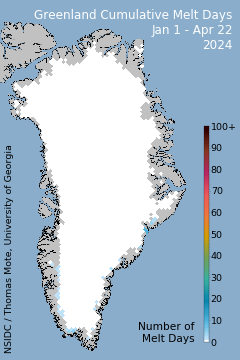

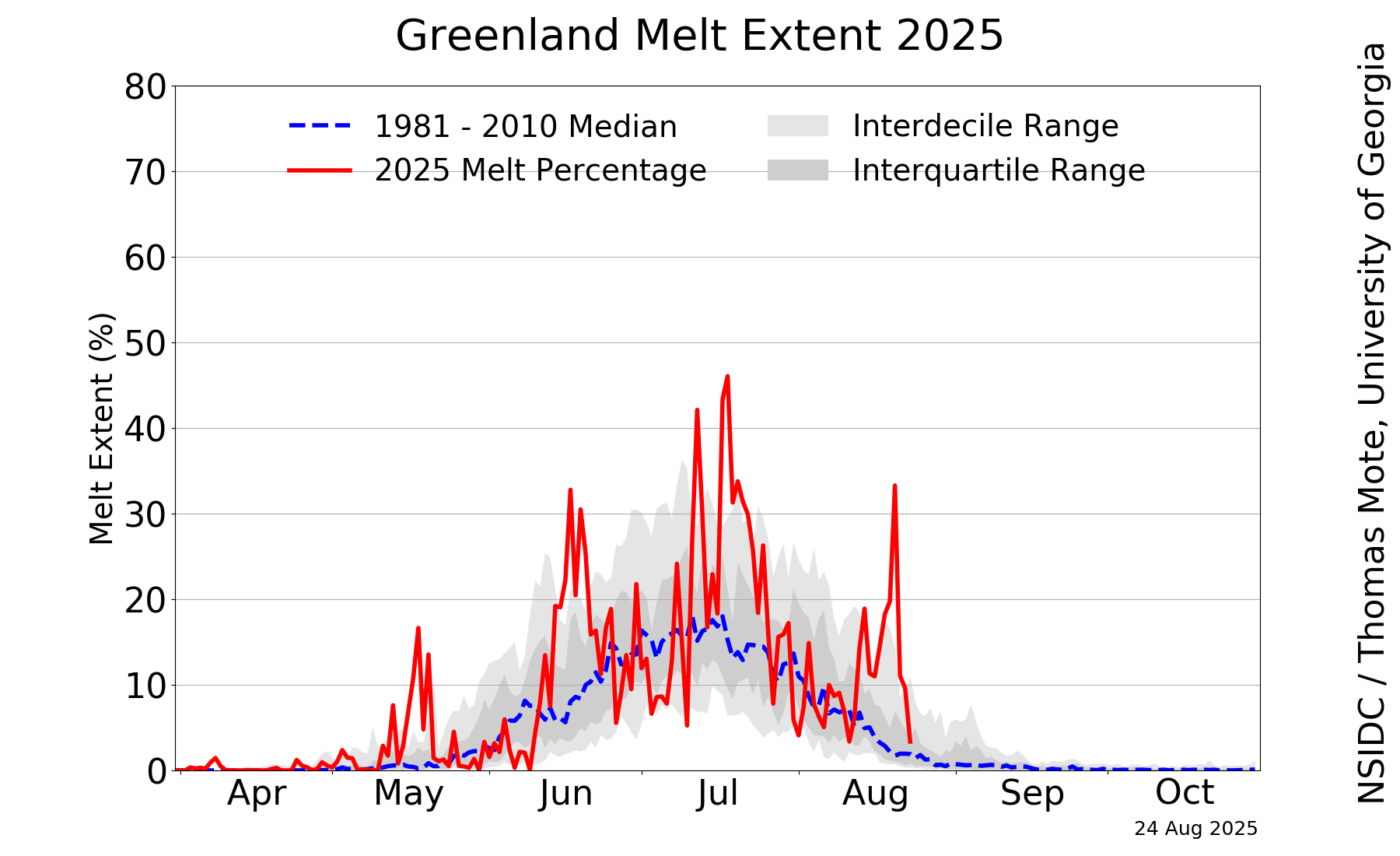

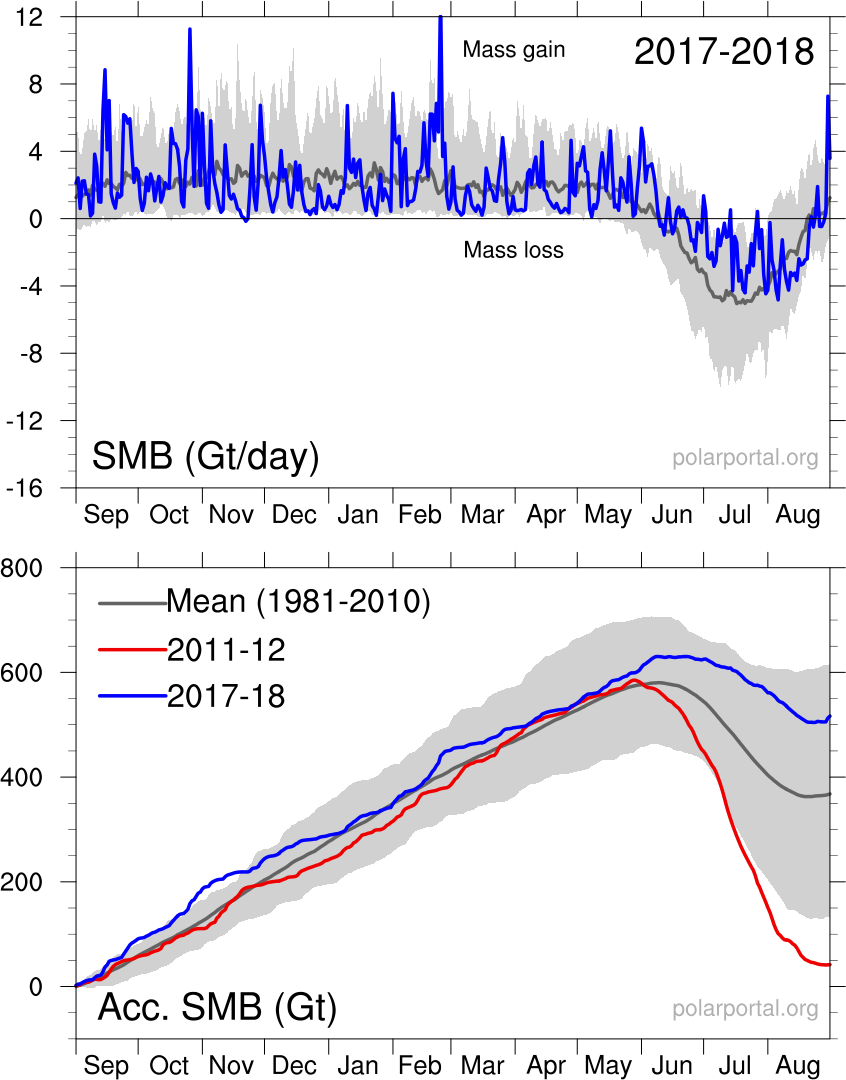

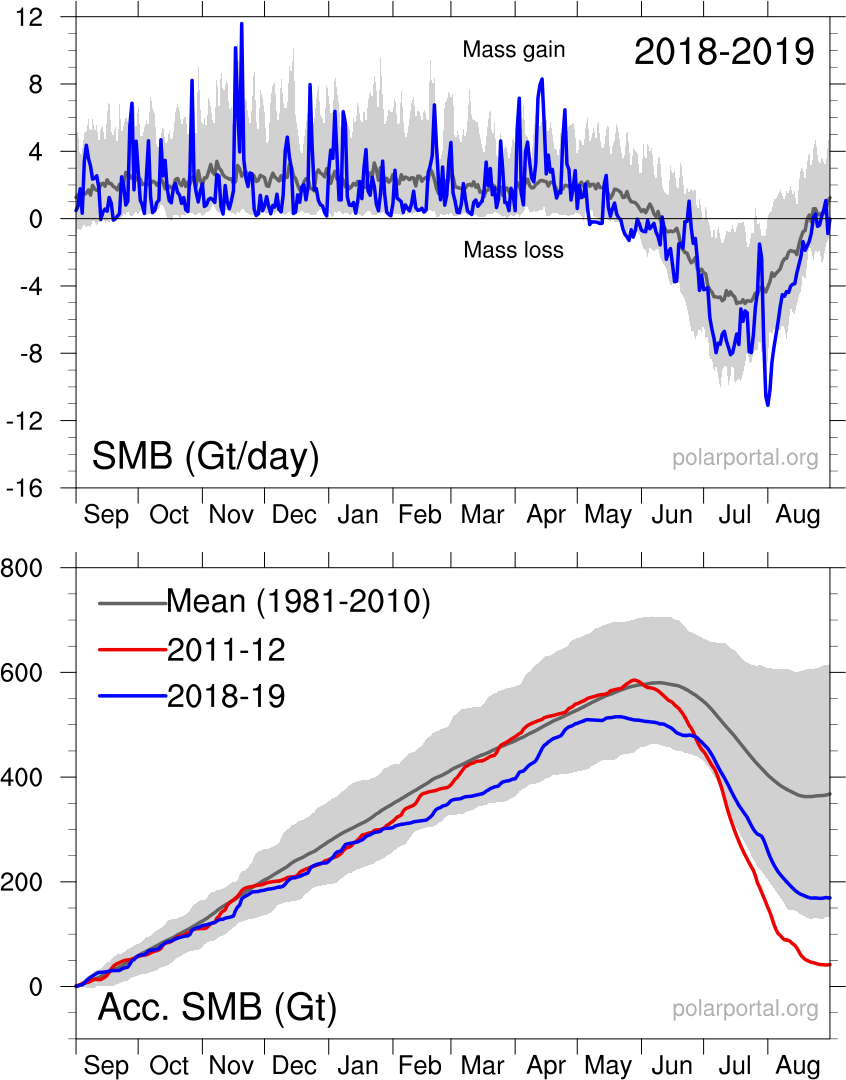

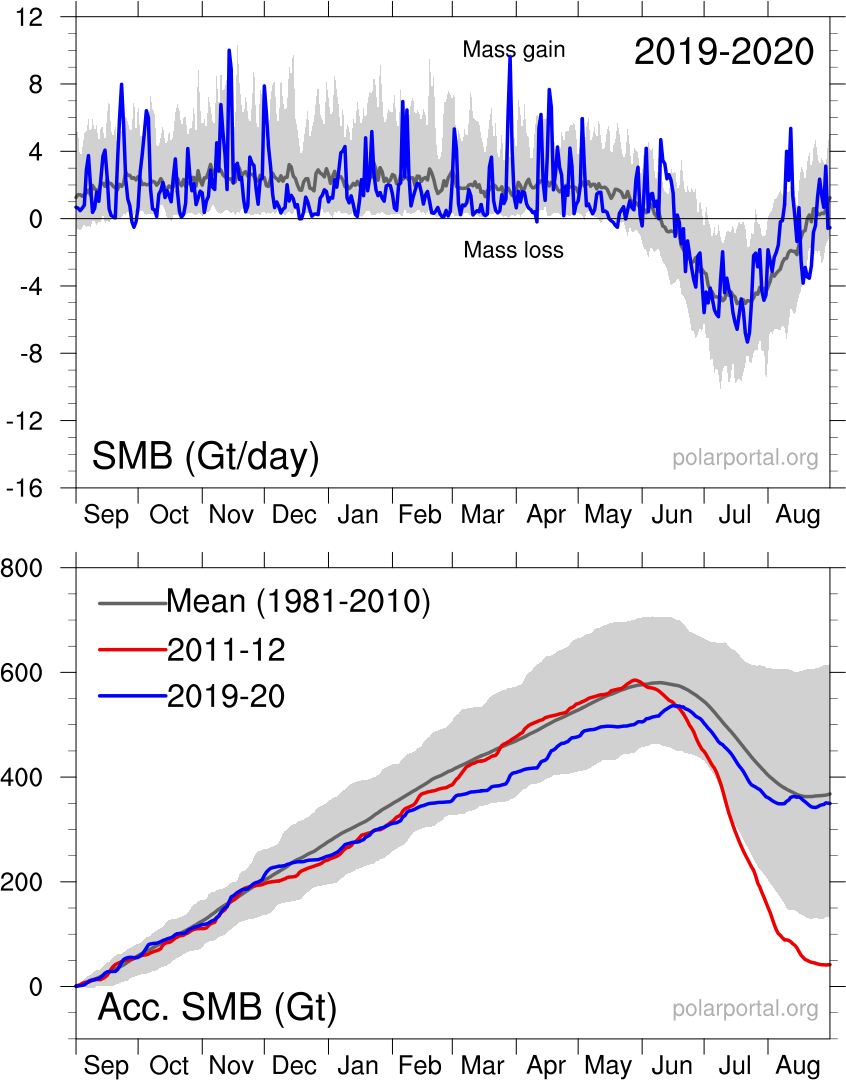

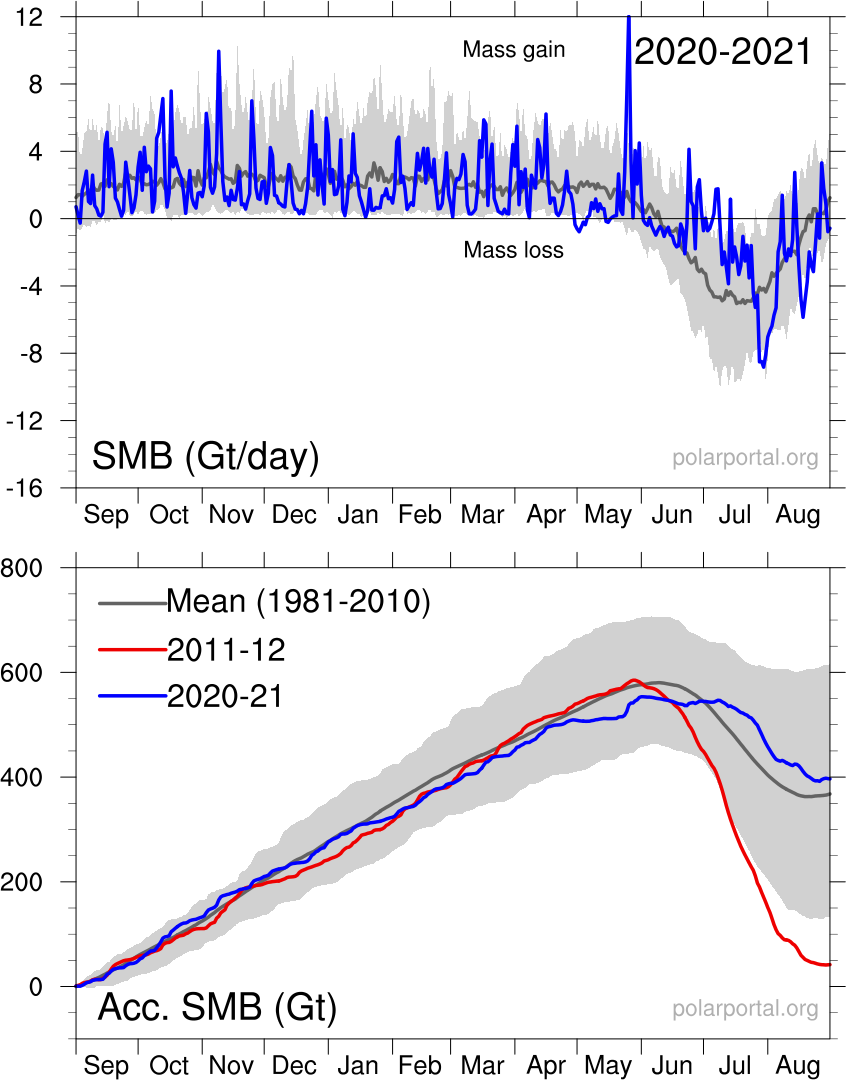

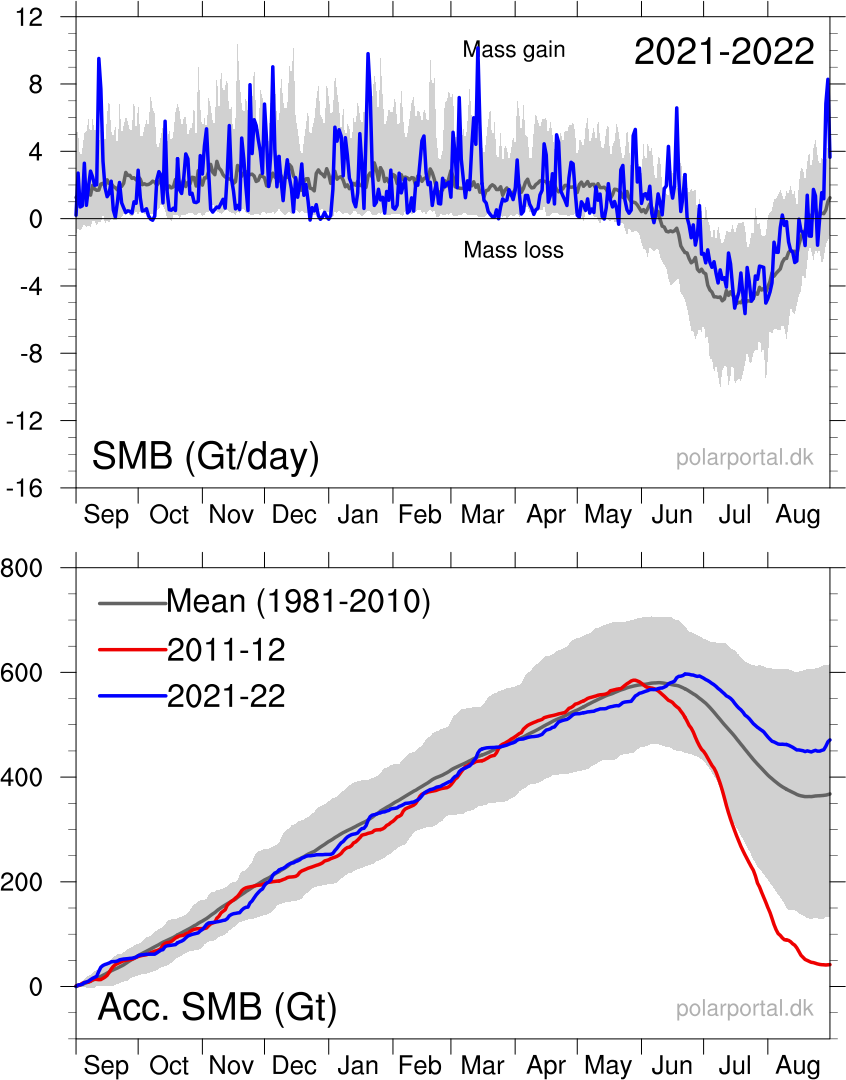

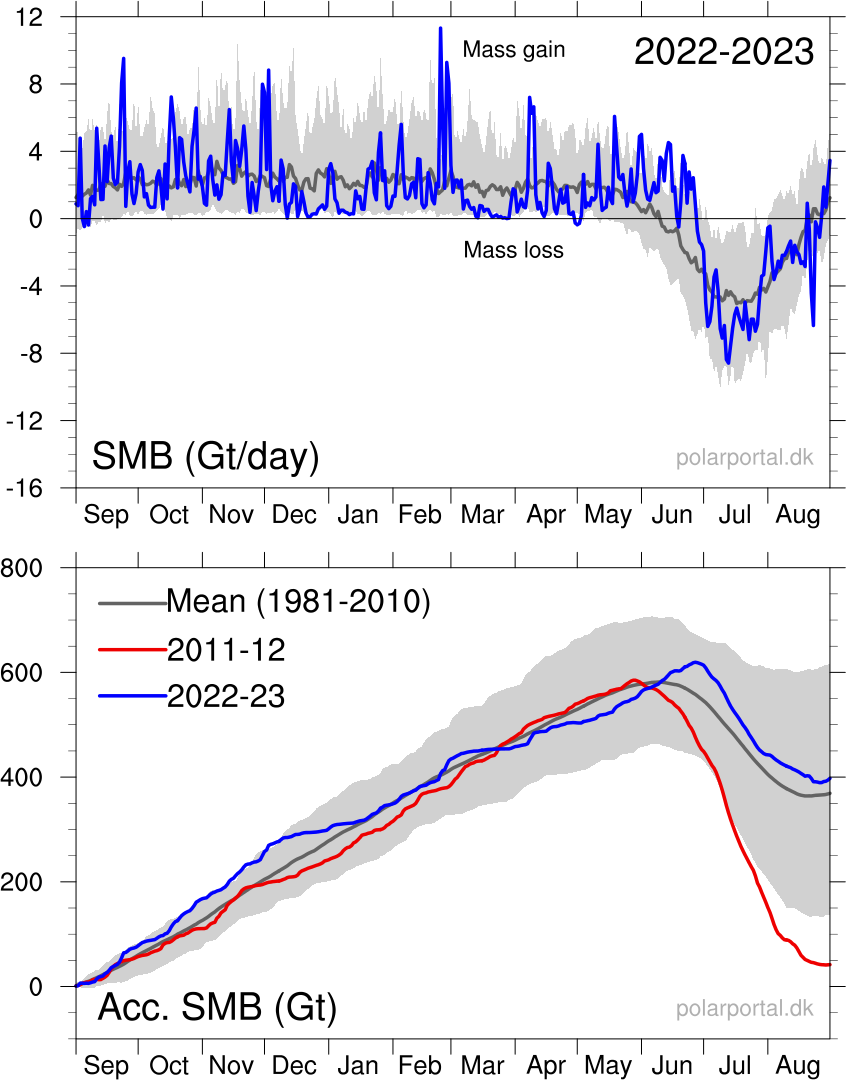

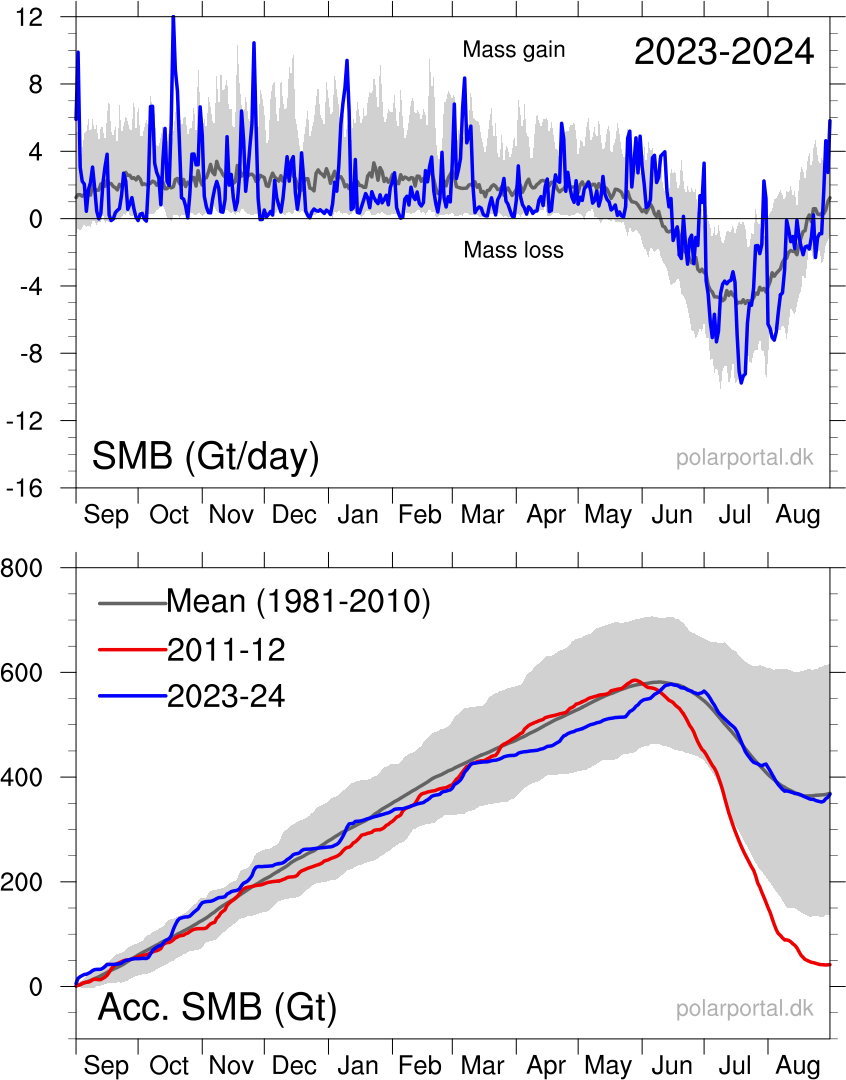

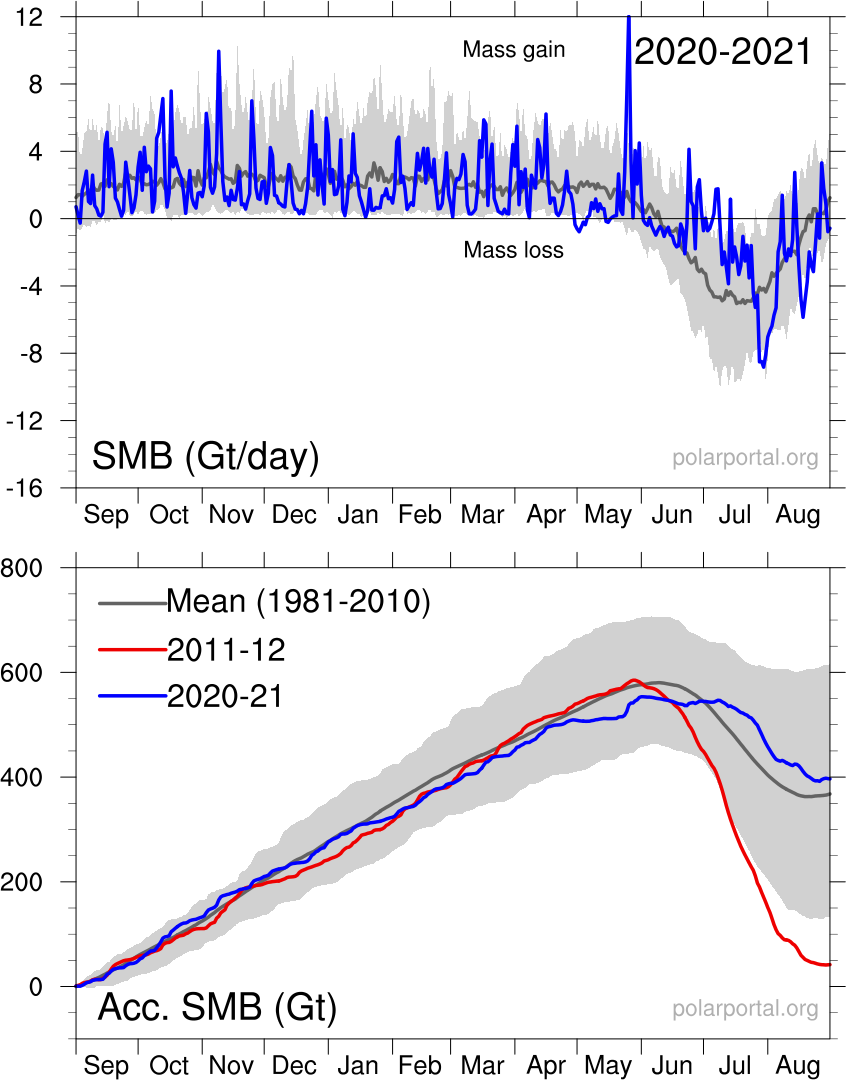

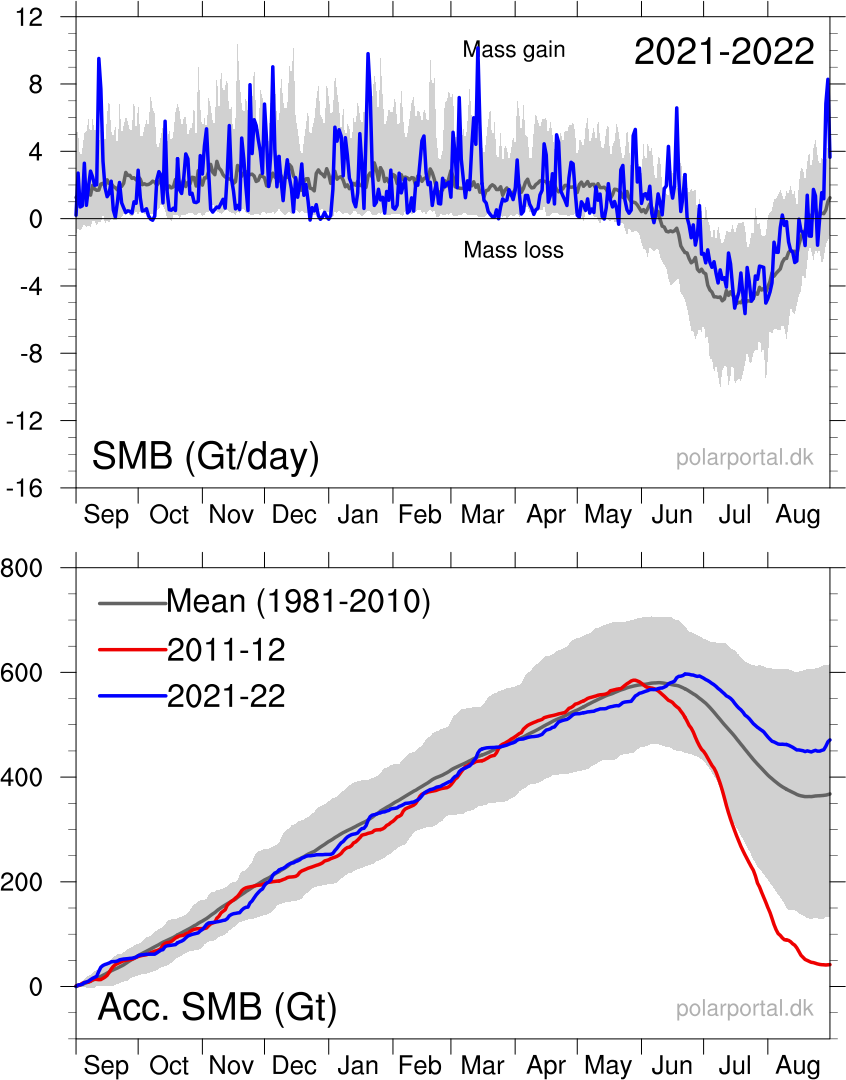

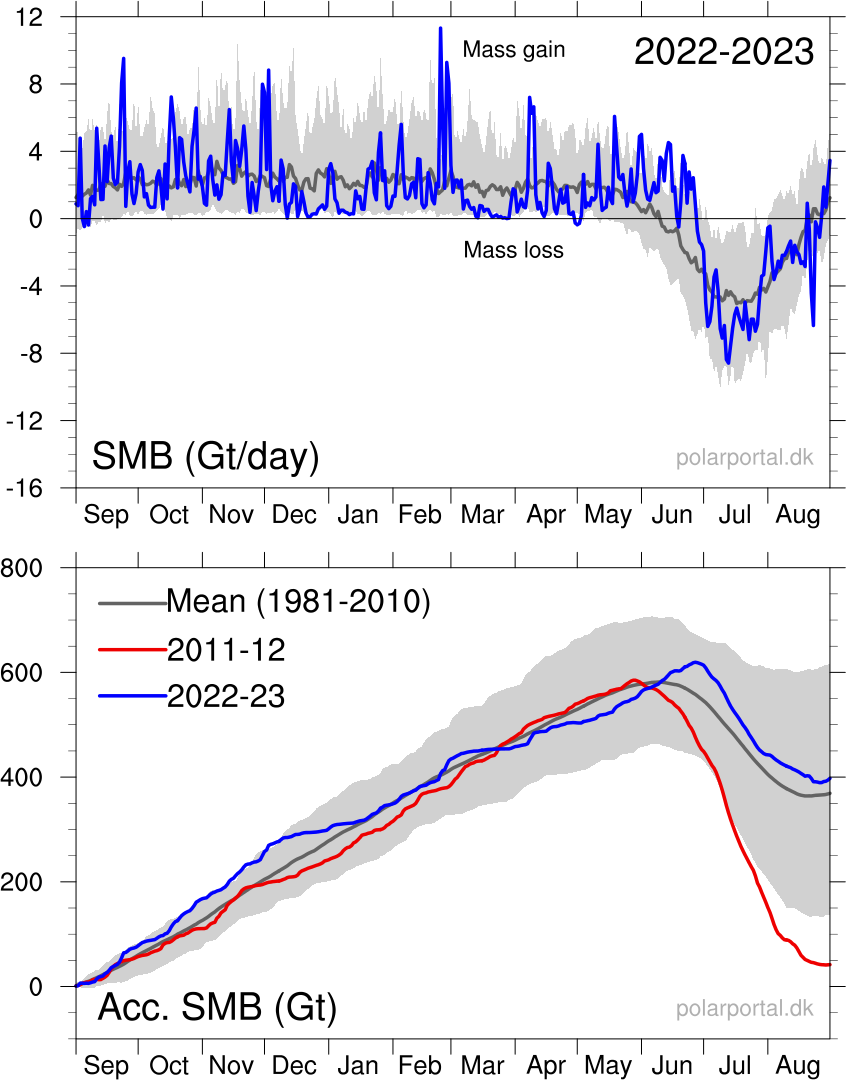

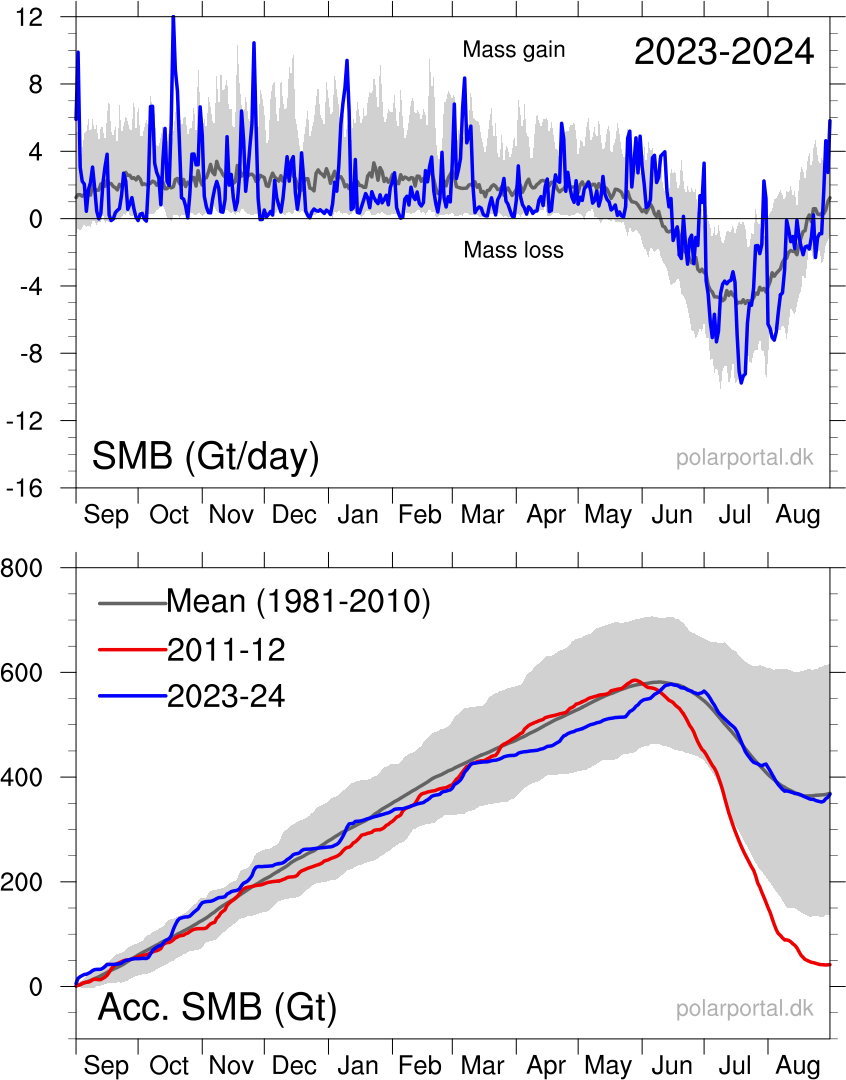

Hier die Daten vom Ende des Haushaltsjahres September 2024 bis August 2025:

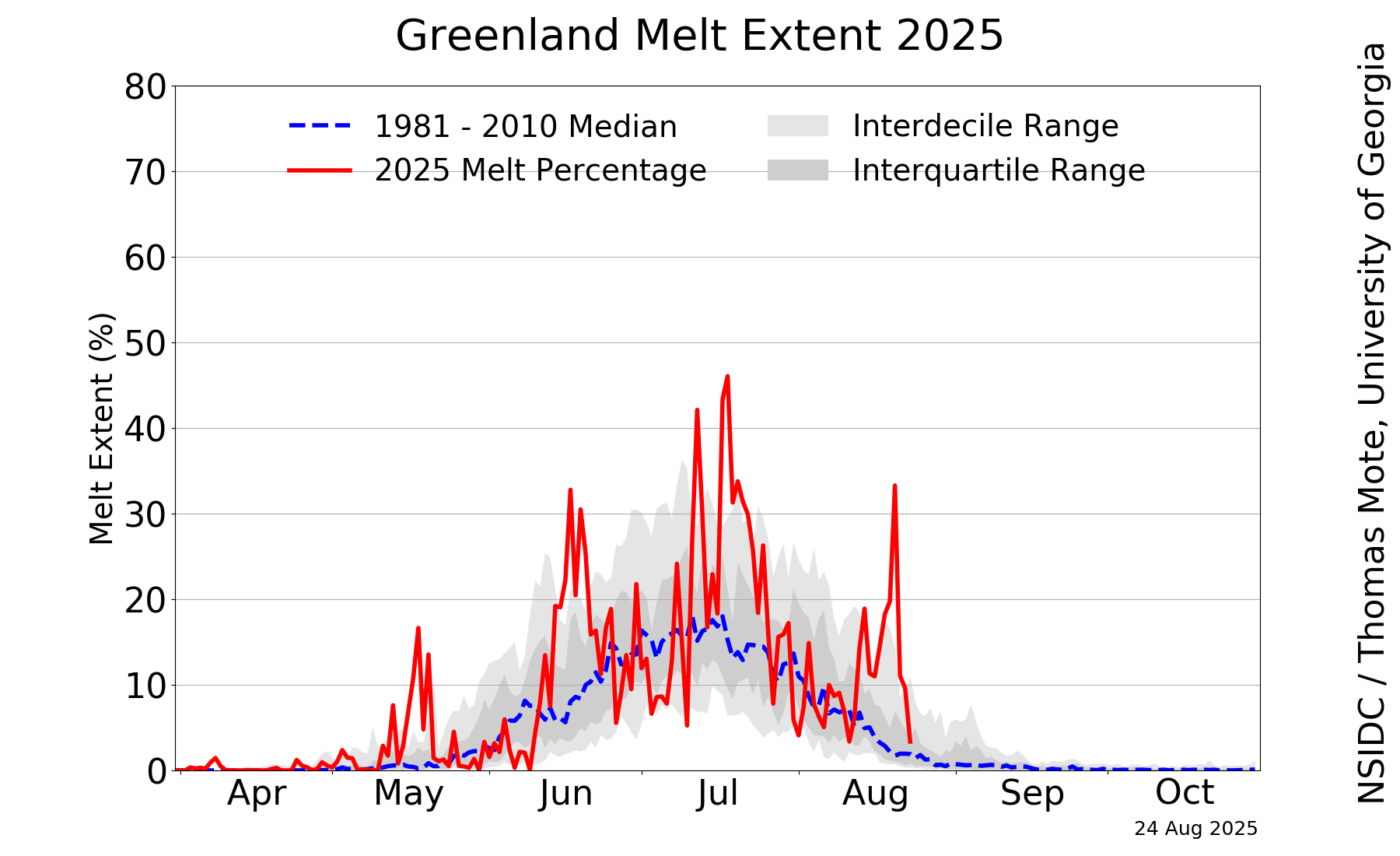

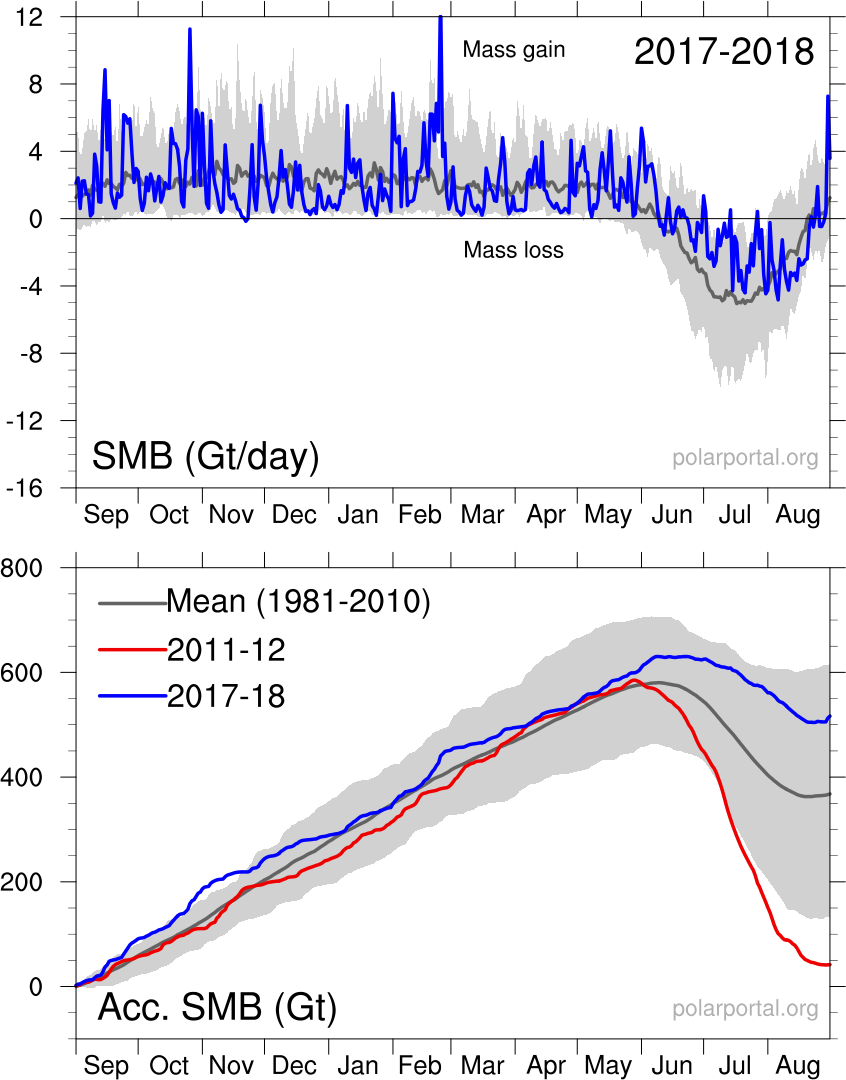

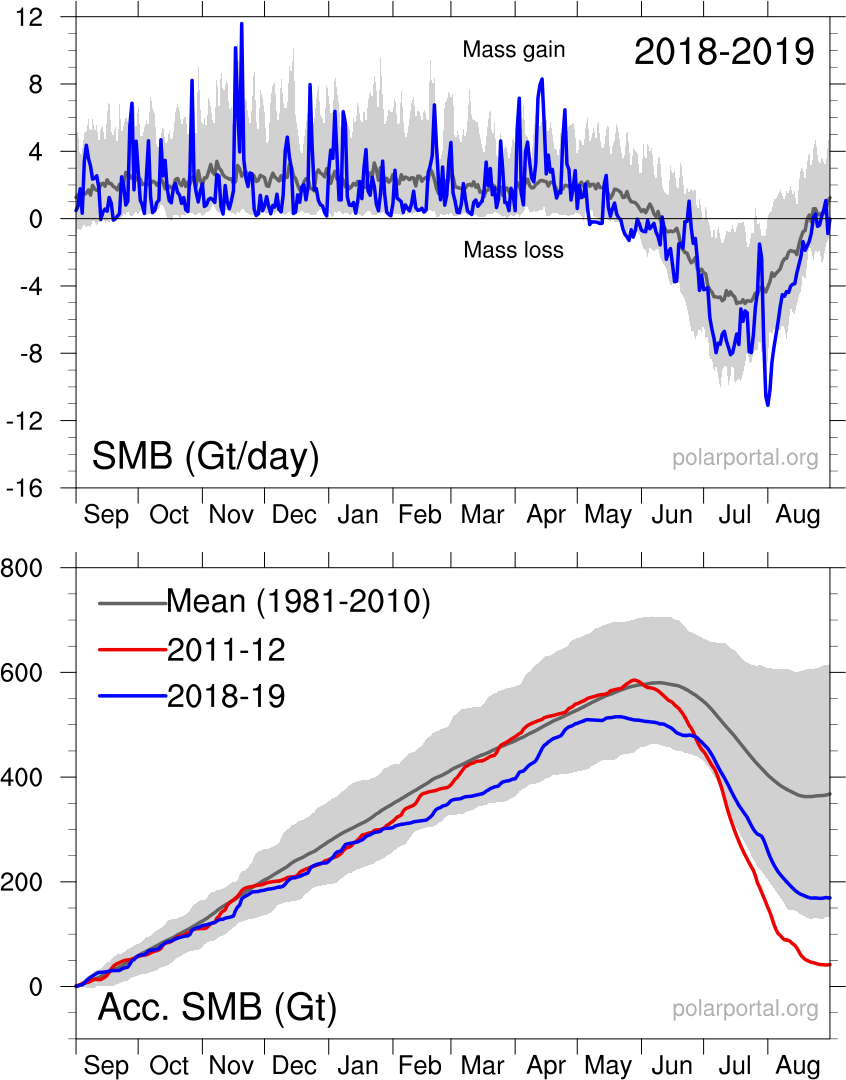

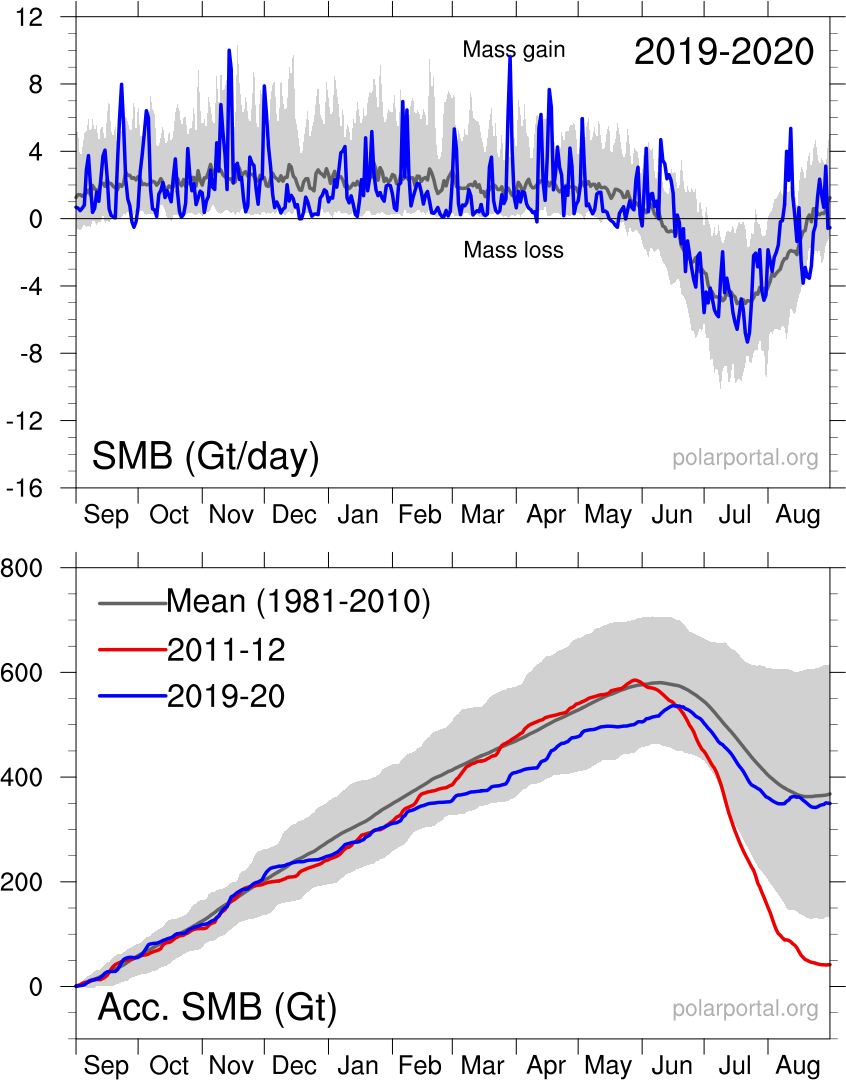

Man sieht deutlich, dass die Akkumulation von Schnee auf dem Grönländischen Inlandeis 2024/2025 (blaue Linie), wie schon in den letzten Jahren, positiv war gegenüber dem vieljährigen Mittelwert zwischen 1981 und 2010 (graue Linie).

Die in dieser Grafik eingebaute rote Linie aus dem Haushaltsjahr 2011/2012 stellt eine Ausnahme dar, wird aber immer wieder fälschlicherweise für den Rückgang der Gesamtmasse auf riesigen Eiskappe herangezogen, um die Hysterie eines menschengemachten Klimawandels zu untermauern!

Einschränkend gehört aber auch zum Gesamtbild, dass hier zwar die verstärkte Akkumulation wiedergegeben wird, nicht allerdings Veränderung des Massenverlustes durch Abschmelzprozesse an den Auslassgletschern, was wiederum allerdings in spektakulärere Form die Anzahl der Eisberge rund um Grönland erhöht!

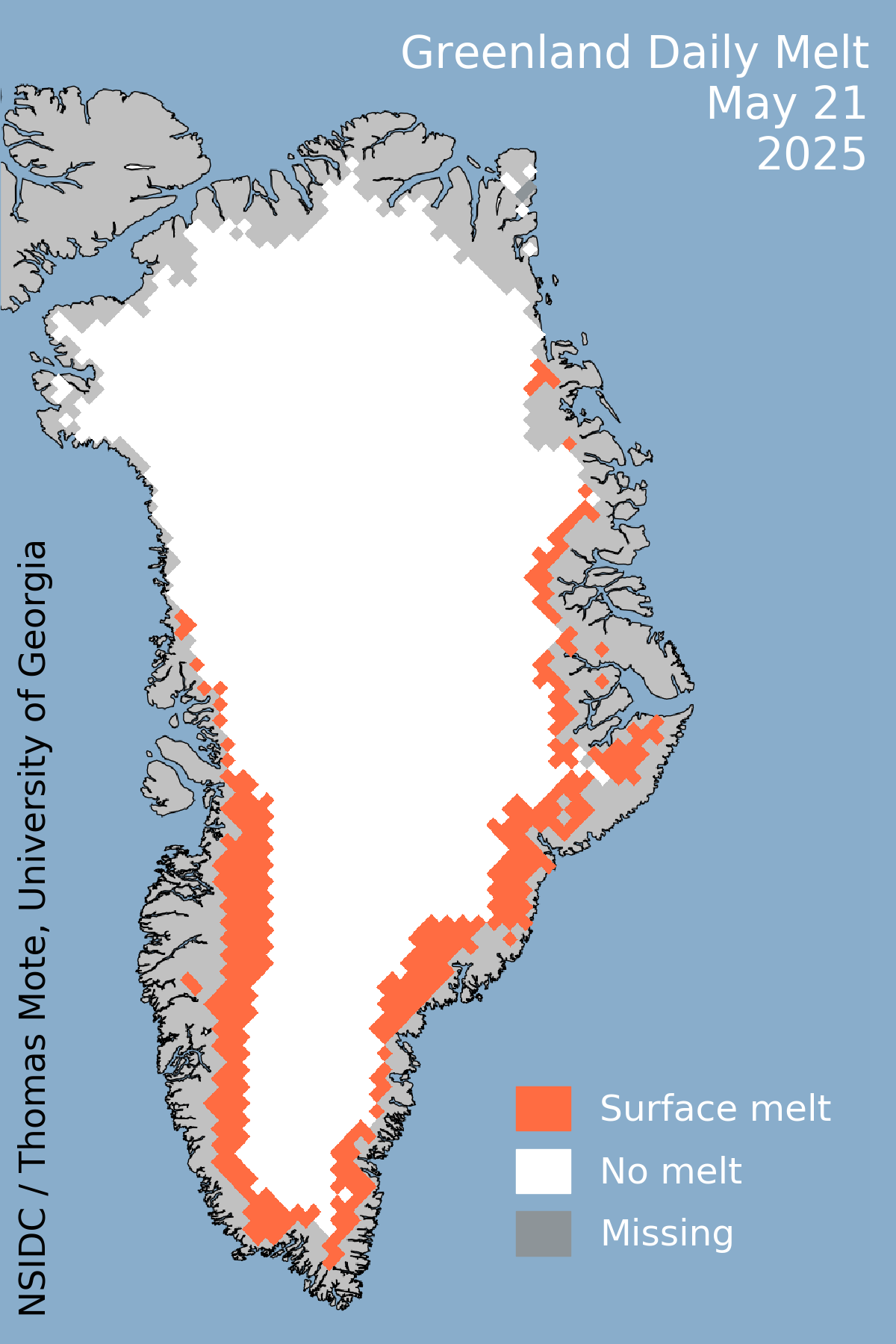

Melt anklicken

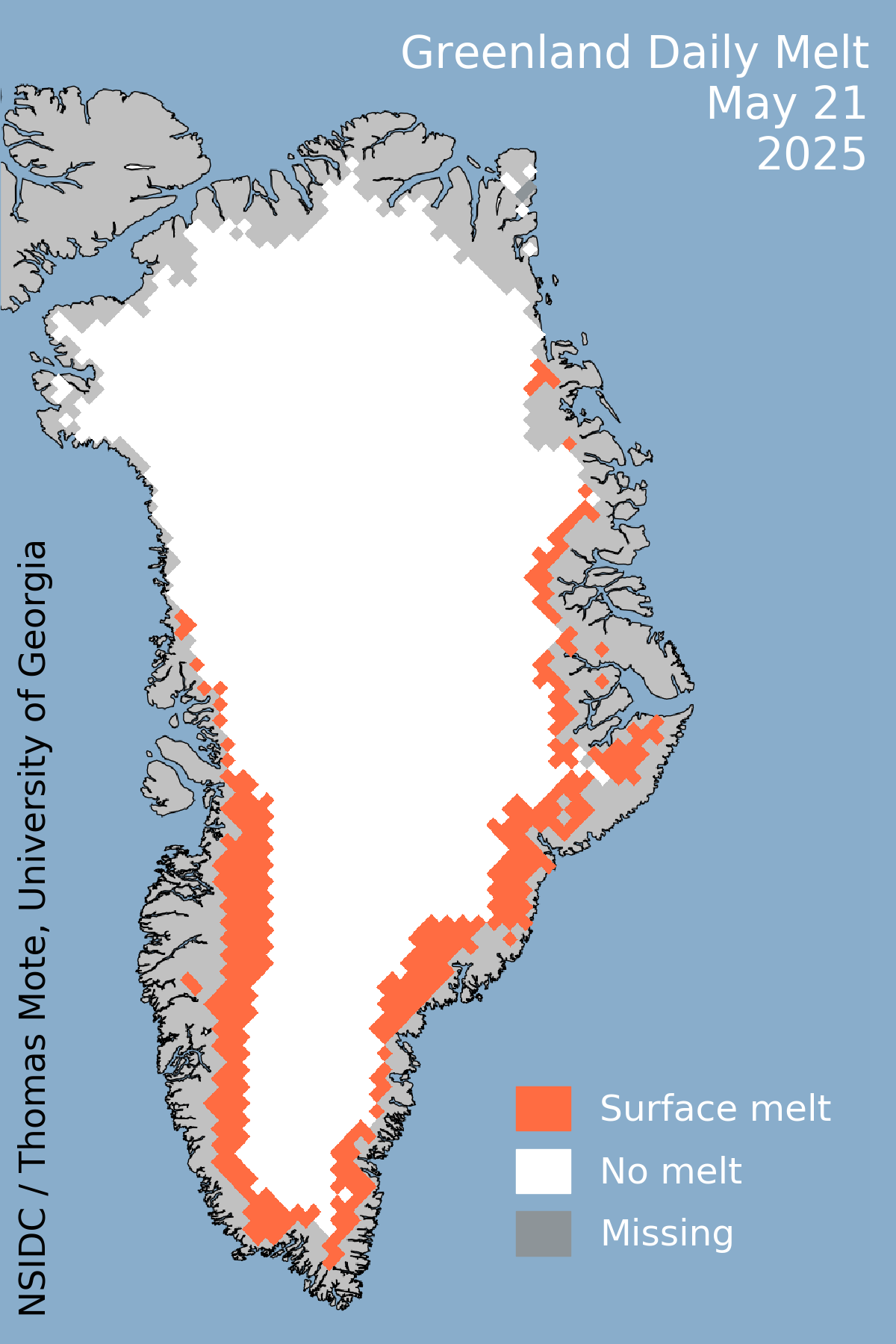

Schneeschmelzrate (%) in Grönland (NSIDC USA) aktuell

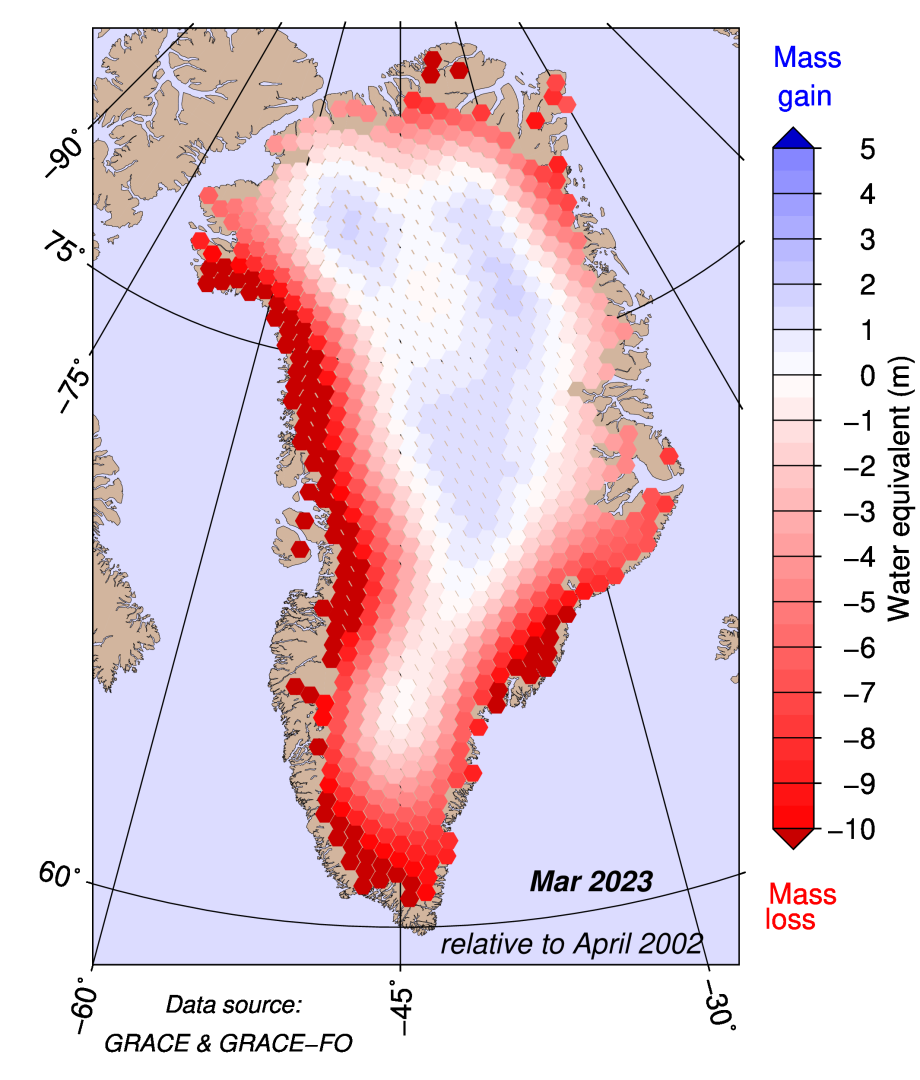

Wie man im oberen Bild sieht, beschränkte sich die Schmelze mit Massenverlust jedoch auf Randbereiche besonders im Südwesten der Insel.

Auf den höher gelegenen Bereichen war die Schneeakkumulation in diesem Hochsommer wieder äußerst effektiv!

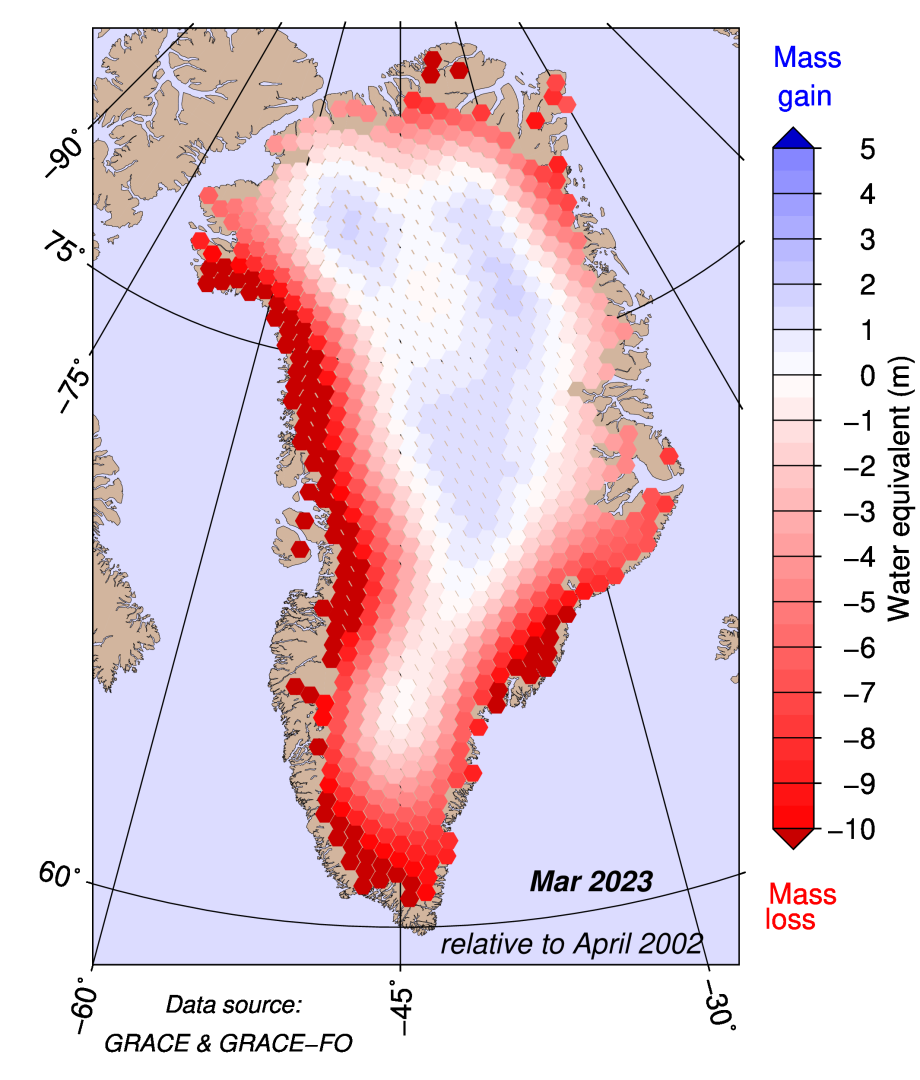

Insgesamt hat sich von 2002 bis 2023 also eine Erhöhung der bereits sehr hohen Bereiche ergeben (in blau), während die Randbereiche (in rot) besonders im Süden und Westen der Insel abgesunken sind, hier allerdings mit der roten Farbe dramatisch unterlegt. Dieser Abschmelzprozess erfolgt schon seit dem Ende der Kleinen Eiszeit seit etwa 1850 und wurde durch eine kältere Periode zwischen 1940 und 1980 unterbrochen bzw. teilweise wieder ausgeglichen.

Bereits Alfred Wegener berichtet von seiner letzten Expedition 1929/1930, dass es bei der Überquerung des Inlandeises im Juli 1930 selbst auf 2000m Höhe kräftig geregnet hat! Klimawandel, ja, aber es hat bereits 1850 mit Ende der Kleinen Eiszeit begonnen. Es gab in den 1980er Jahren auch ohne Bezug zum CO²-Anstieg Gletschervorstöße, deren End- und Seitenmoränen wir im August 2024 gut beobachten konnten:

Schneeakkumulation (Stand s.u. 31. August 2025)

https://polarportal-prod.dmi.dk/api/v1/serve-image/surface?image_name=1756687691674_SMB_curves_LA_EN_20250831.png

Für das aktuelle Datum ruft man den oben stehenden link auf und ändert hinten in der Zeile das Datum (JahrMonatTag).

Achtung: Aktuelle Daten sind nur ab dem Vortag rückwärts in der Zeit vorhanden!

Die aufsummierte Schneeakkumulation (blaue Kurve)auf dem Grönländischen Inlandeis hat den normalen Bereich der Jahre 1981 bis 2010 in den letzten Jahren fast immer erreicht oder sogar überschritten, d.h. es wurde in einigen Jahren mehr Schnee als im Mittel der letzten Jahrzehnte akkumuliert.

Wohlgemerkt, es handelt sich hier um die Akkumulation von Schnee auf der gesamten Oberfläche des riesigen Grönländischen Eisschilds:

Hier kann man sich die letzten 7 Jahre seit dem Haushaltsjahr September 2017 bis August 2018 anschauen. Der Vergleich mit dem sehr schneearmen Jahr 2011/12 (In rot) zeigt, dass die Akkumulation der letzten Jahre zu einem Eisschildwachstum auf den höheren Bereichen geführt hat.

Die obere Grafik zeigt jeden einzelnen Tag des betreffenden Jahres mit seiner Schneebilanz an. Die untere Grafik ist dann jeweils die bis zum betreffenden Tag des jeweiligen Haushaltsjahres von September bis zum August des Folgejahres aufsummierte Bilanz.

Stärkeres Abschmelzen in den tieferen Schichten hat in der Gesamtbilanz zu einer leichten Abnahme des Gesamtvolumens an Eis geführt.

Das geschieht durch stärkeren Schmelzwasserabfluss, der aber anders als bisher in Klimamodellen simuliert, nicht ungestört vonstatten geht, sondern auch teilweise wieder gefriert oder versickert.

Andererseits erfolgt auch spektakuläres, vermehrtes Kalben der vielen Auslassgletscher an den Rändern Grönlands.

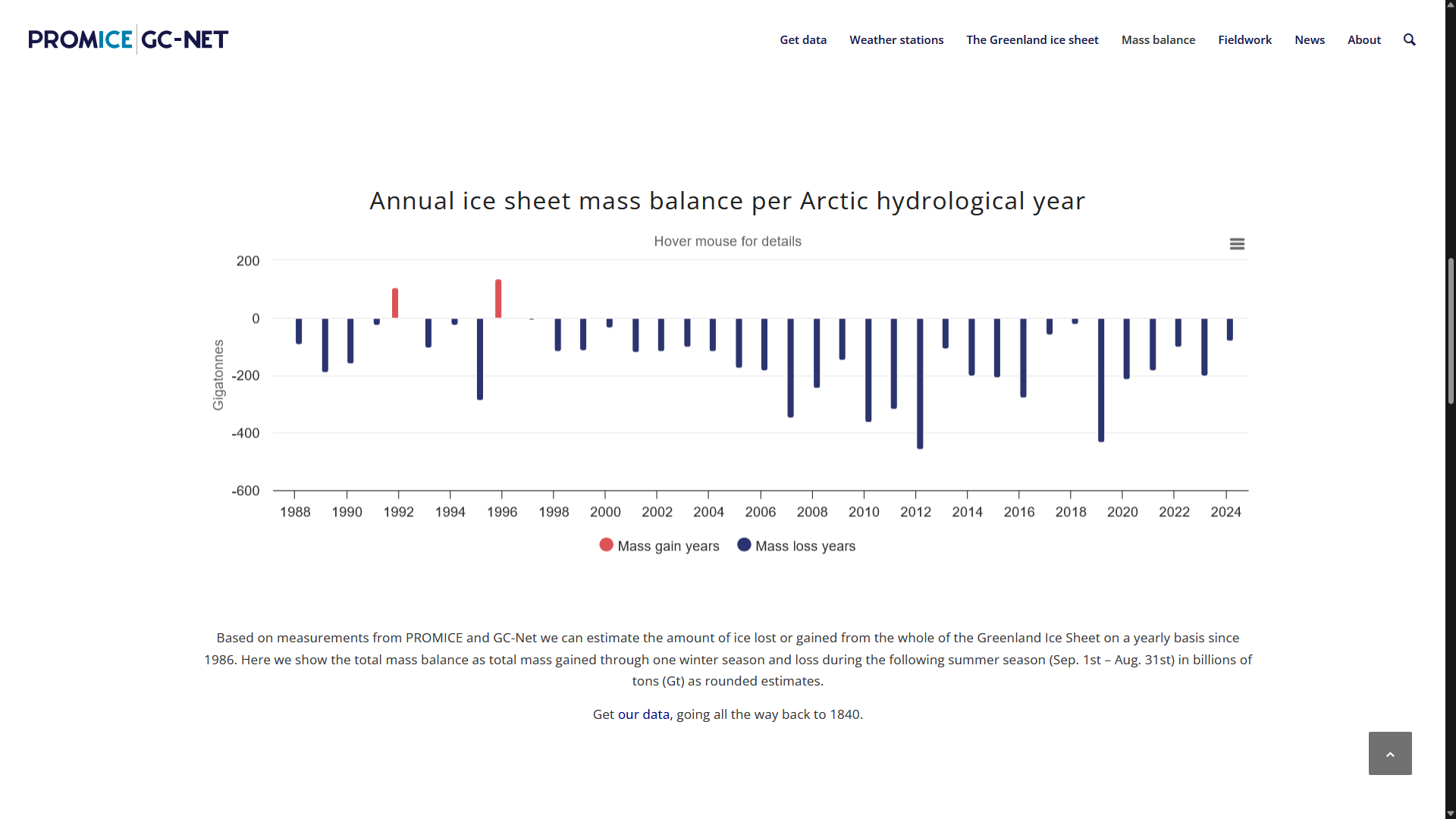

Gut zu sehen ist, dass die in rot erscheinende kräftige Verlustbilanz des Eises keine Fortsetzung nach 2012 gefunden hat.

Grönland seit 2012 bzw. 2017

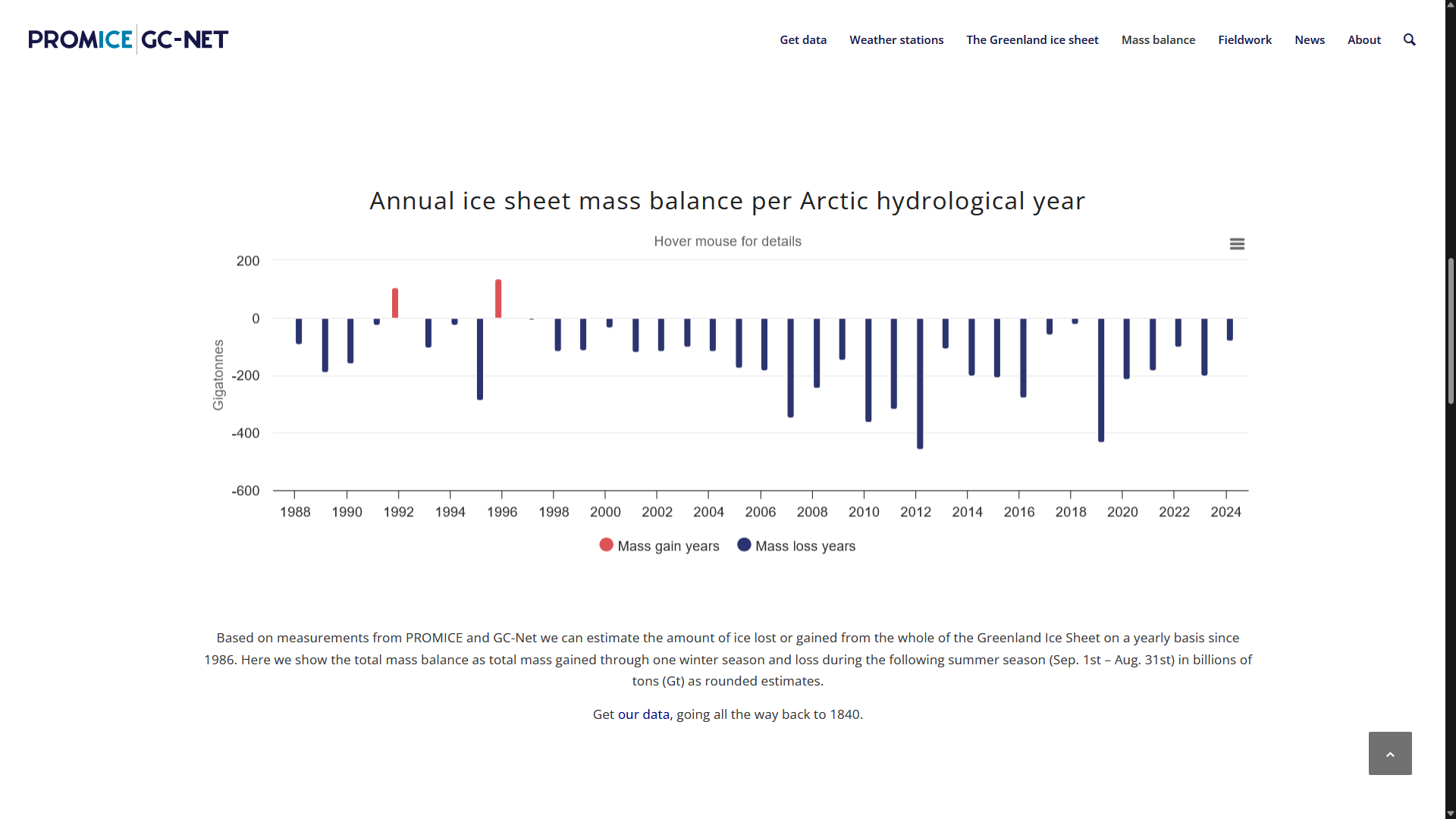

In der Gesamtmassenbilanz der folgenden Grafiken gab es tatsächlich einen Rückgang des gesamten Eisvolumens, bedingt durch Abflüsse und Gletscherkalben.

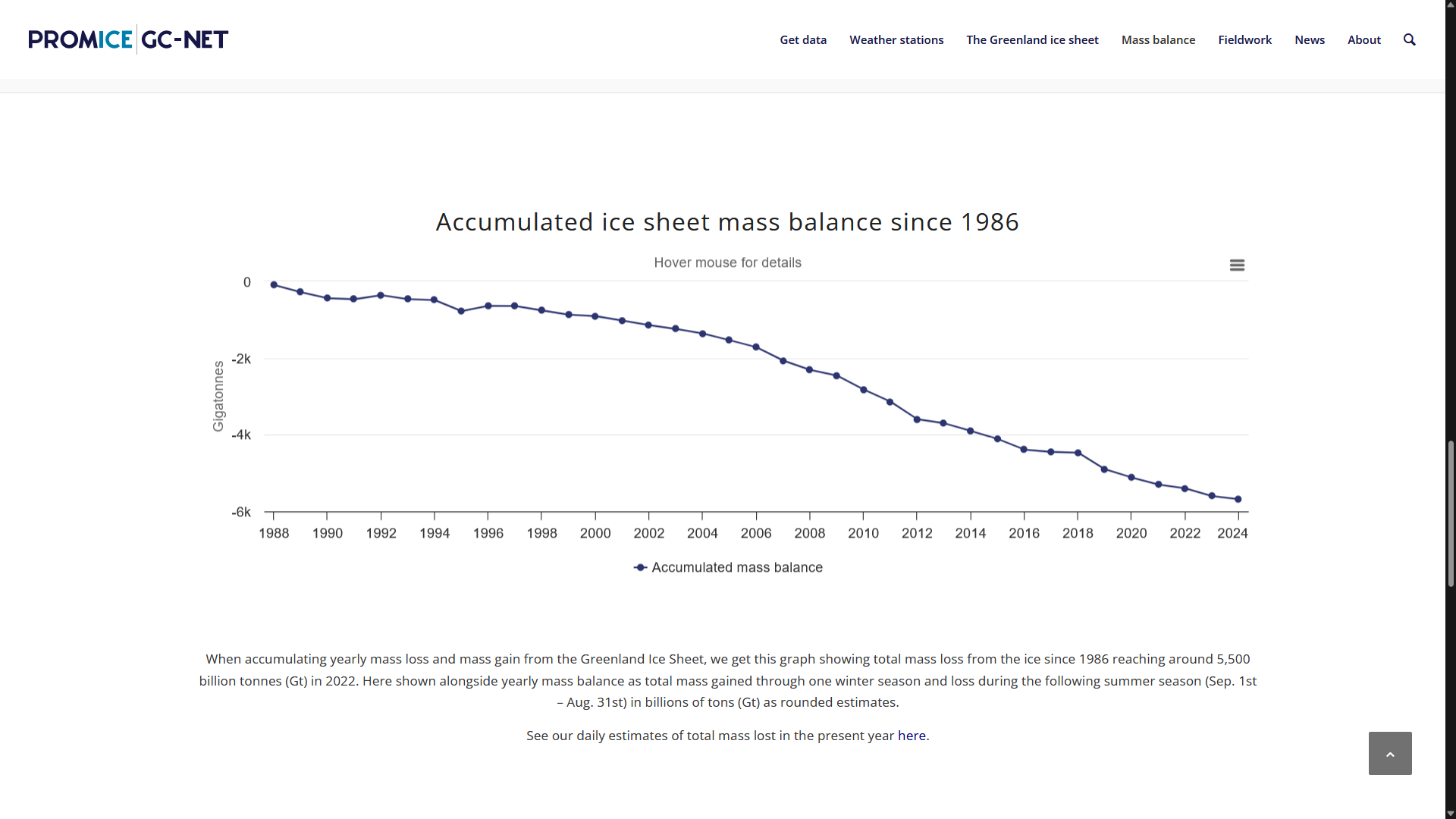

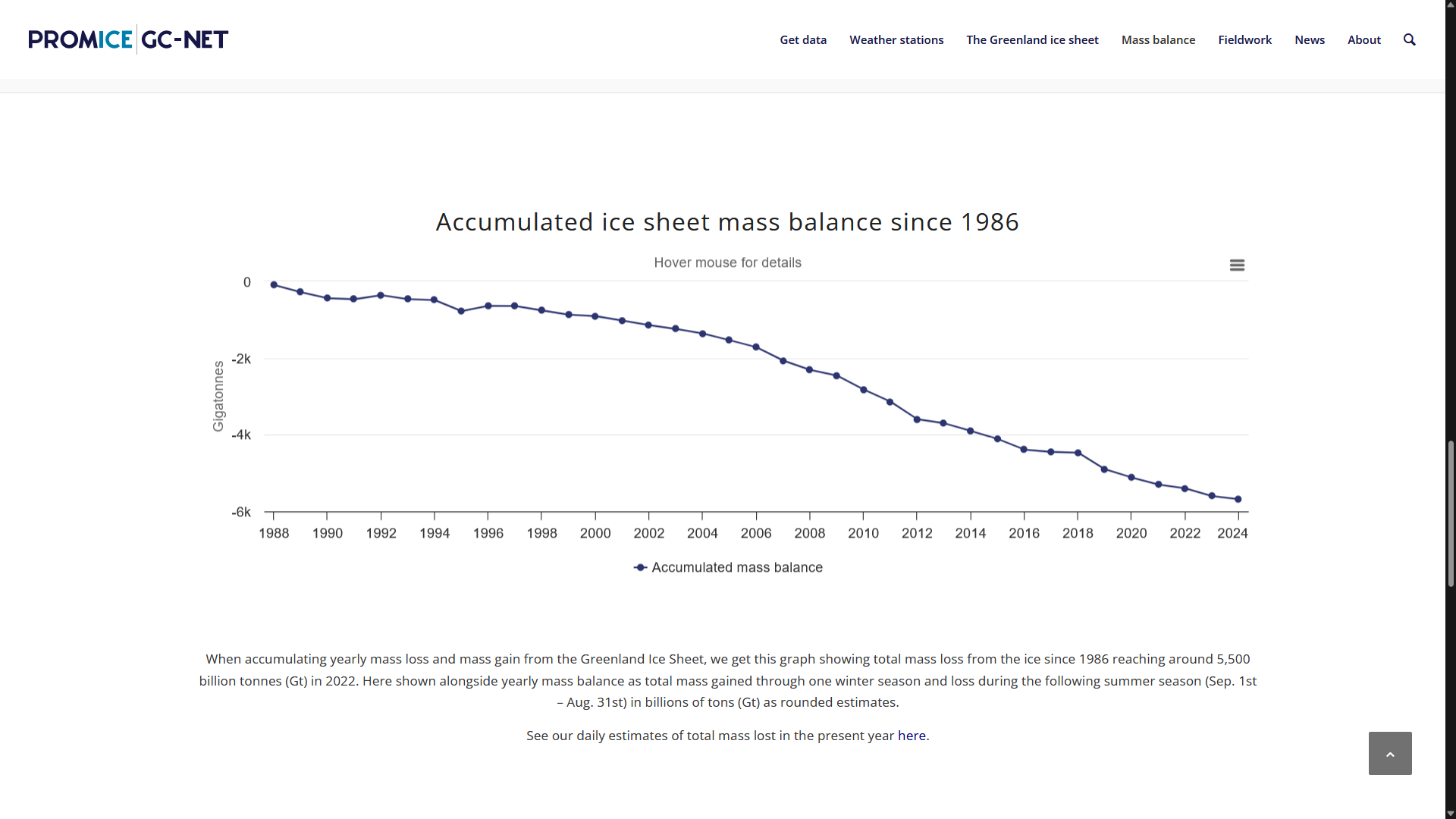

Die über die Jahre akkumulierte Gesamtbilanz:

Den zugehörigen Meeresspiegelanstieg, also durch die oben gezeigte akkumulierte negative Massenbilanz sieht man hier:

Da ergibt sich ein Meeresspiegelanstieg in der Größenordnung von etwa 1,5cm in 36 Jahren, wobei keine Beschleunigung, sondern eher in Übereinstimmung mit dem Verlauf derTemperatur und der Gesamtmassenbilanz ein wieder abgeschwächter Anstieg in den letzten Jahren. Hochgerechnet auf ein Jahrhundert kommen wir so auf einen Meeresspiegelanstieg von 4,5cm!

Da sind die Kassandra-Meldungen vom völligen Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds mit einem damit verbundenen Meeresspiegelanstieg von bis zu 7m völliger Irrsinn!

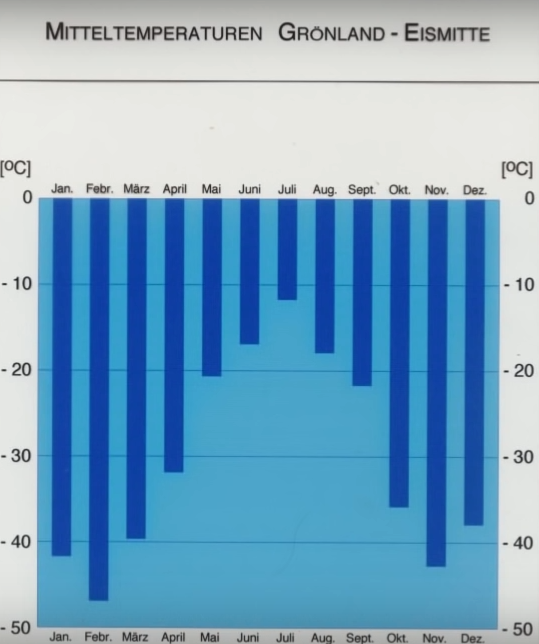

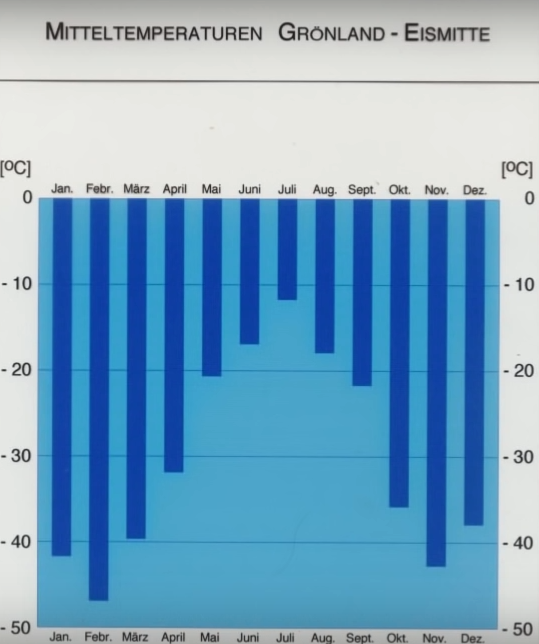

Man muss sich auch über die klimatischen Verhältnisse auf dem riesigen Eispanzer Grönlands klar werden.

In der folgenden Grafik ist der mittlere Temperaturverlauf für die Station Grönland Eismitte 3230m, wo selbst der wärmste Monat Juli nicht über die minus 10 Grad hinauskommt. Einzelne Ausreißer können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir somit auch für die 2000m Höhenlinie eine mittlere Temperatur für den wärmsten Monat Juli von ca. Null Grad extrapolieren können.

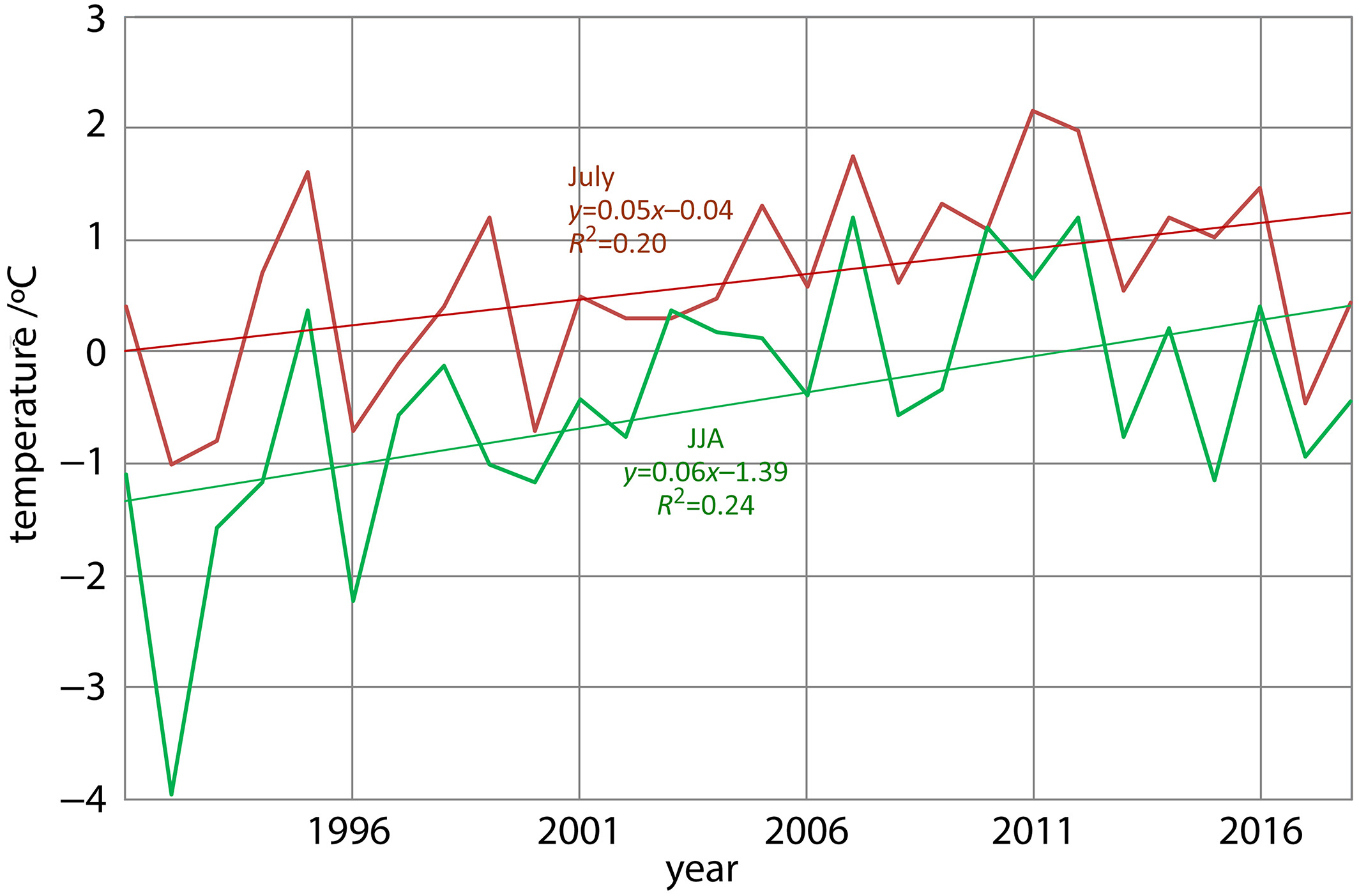

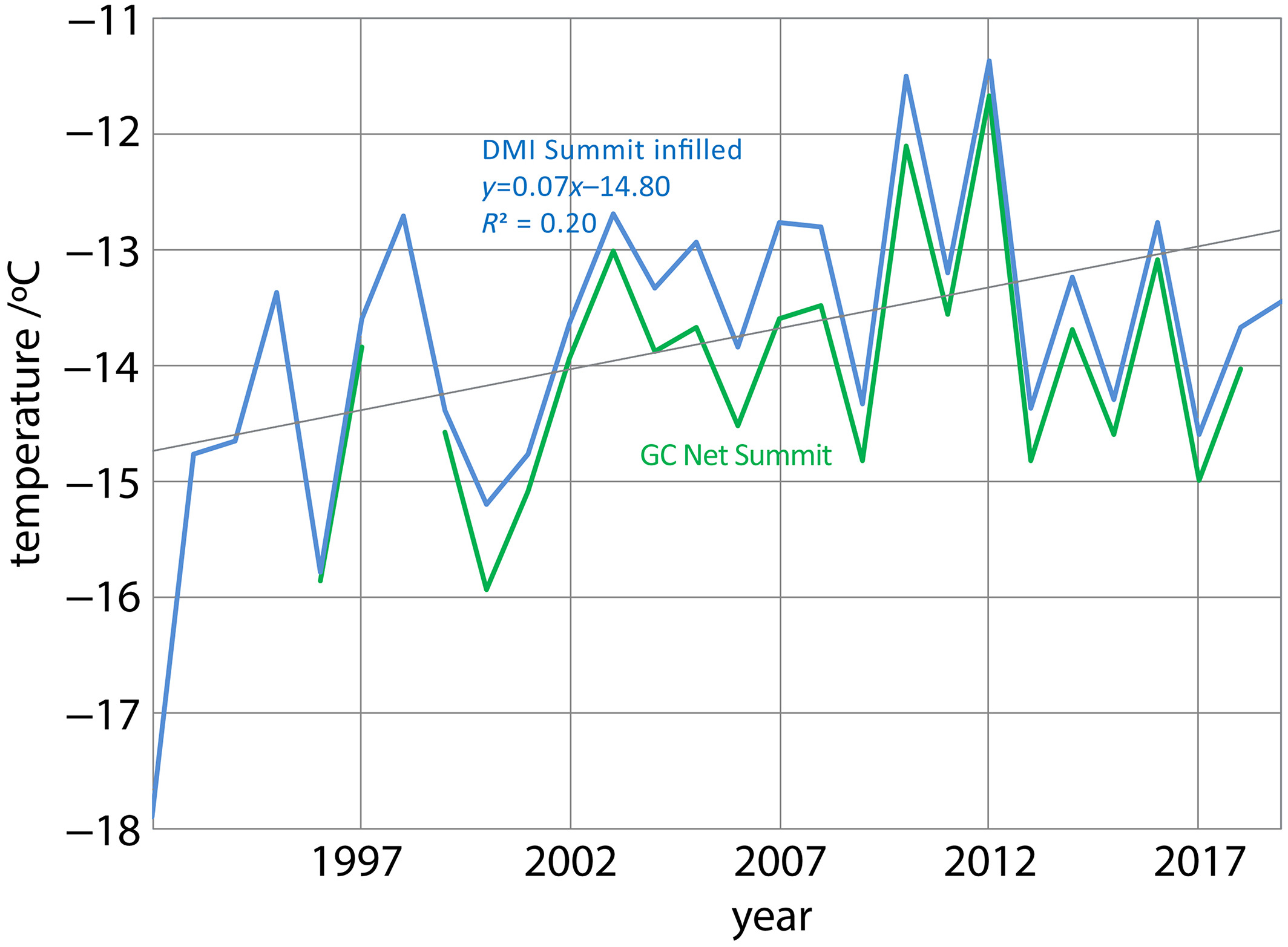

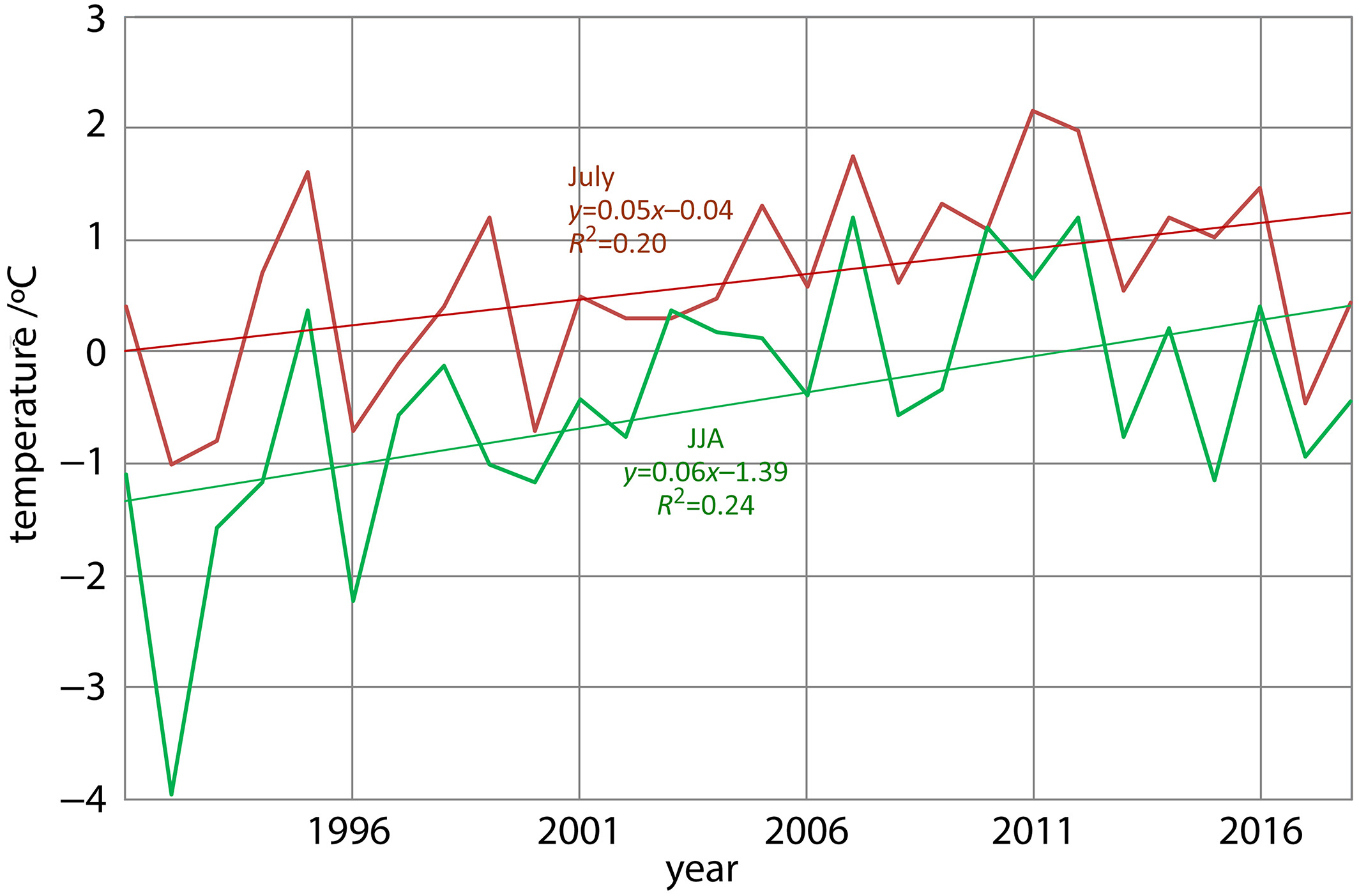

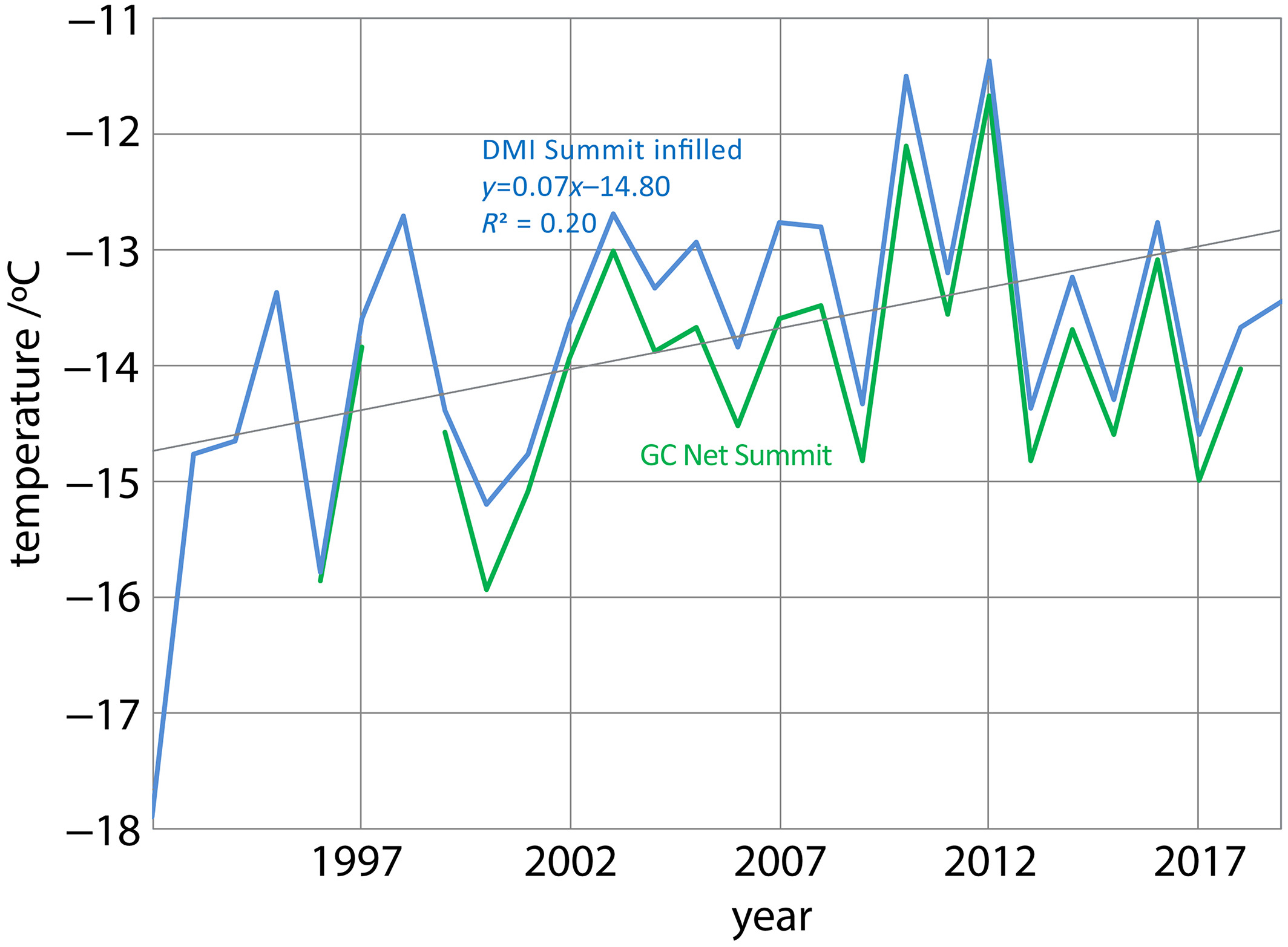

>Hier noch zwei Temperaturmessreihen der Sommertemperaturen (Juni,Juli,August) aus den letzten Jahrzehnten:

links auf dem etwa 1150m hoch gelegenen Swisscamp und rechts an der 3200m hoch gelegenen Summit Station:

Mit den Trendlinien liegen die Verfasser ziemlich daneben. Die hat man aus dem Selbstverständnis der Klimamodellpprojektionen CO²-Anstieg=Temperaturanstieg geschlossen, was aber durch den Verlauf der Jahreswerte schnell widerlegt wird.

In beiden Grafiken erkennt man die Sommer-Temperaturmaxima um die Jahre 2011 und 2012, die für die verstärkte Eisschmelze verantwortlich waren.

In den nachfolgenden Jahren bis heute lagen die Sommertemperaturen wieder etwas niedriger, was uns auch in diesem August 2024 von Einheimischen bestätigt wurde.

Leider wird diese Entwicklung von der aktuellen Wissenschafts- und Medien-Landschaft nicht thematisiert, da sie offensichtlich den Ergebnissen der unzulänglichen Klimamodelle widerspricht.

Kein Wunder, da dort die CO²-Abhängigkeit der Temperatur favorisiert wird und andere mögliche Faktoren wie die Sonne und die Wolken vernachlässigt werden!

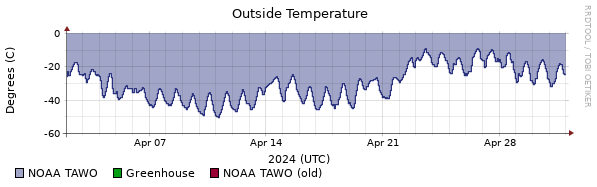

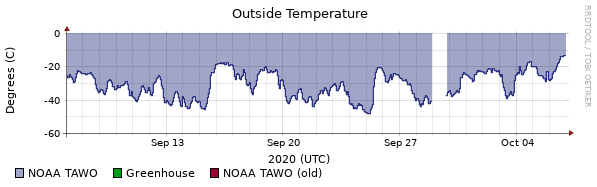

Grönland Eismitte Temperatur letzter Monat 3230m

(leider nicht mehr auffindbar, man könnte sich auf dieser Seite durchwurschteln:)

https://battellearcticgateway.org/?s=climate+data

Grönland Temperaturen

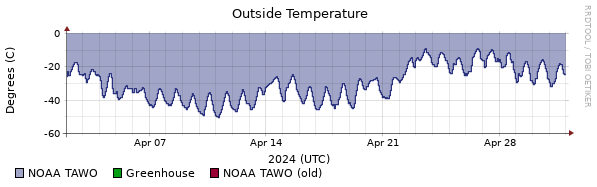

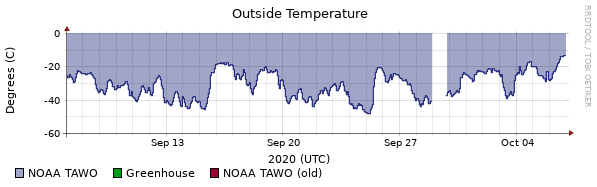

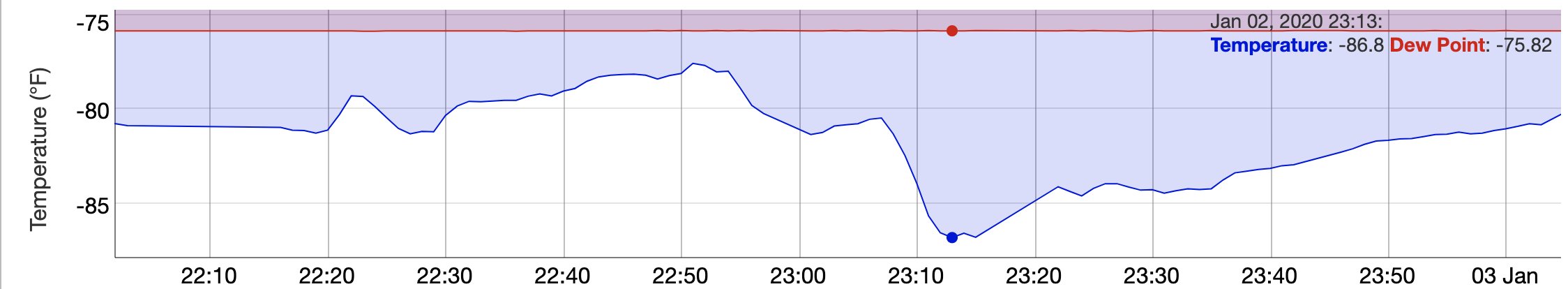

Interessant auf dem Bild unten ist der Tiefstwert der Temperatur am 25. September 2020, als etwa -48,5 Grad erreicht wurden. Schaut man sich in der Grafik noch etwas weiter unten die klimatischen Werte an, so ist damit der bisherige September Tiefstwert von minus 46 Grad C deutlich unterboten worden.

Aktuelle Temperatur und andere Wetterdaten der Station Eismitte (summit) in 3200m Höhe auf dem Grönländischen Inlandeis

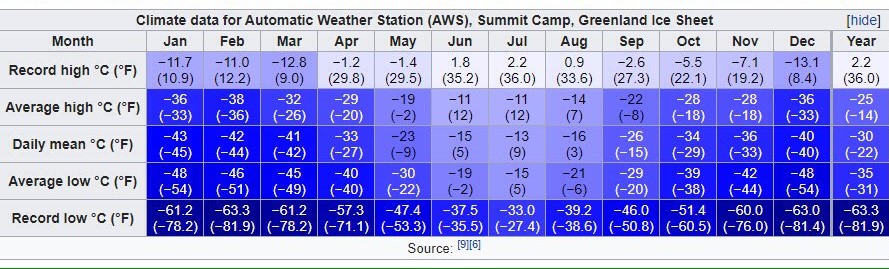

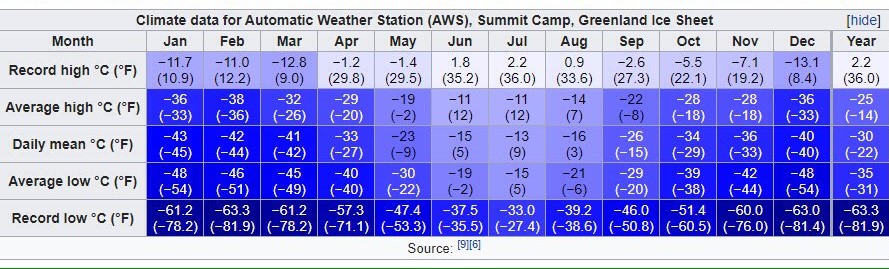

Und hier sieht man die Klimadaten der Station Eismitte oder heute besser : Summit

Nun wird einem klar, dass der riesige Eispanzer kaum von oben her schmelzen kann. Es gibt zwar gleich Schlagzeilen in der Sensationspresse, wie im Sommer der letzten beiden Jahre als die Temperatur mal für ein paar Stunden den Gefrierpunkt geringfügig überschritt, aber ändert nichts an den Tatsachen:

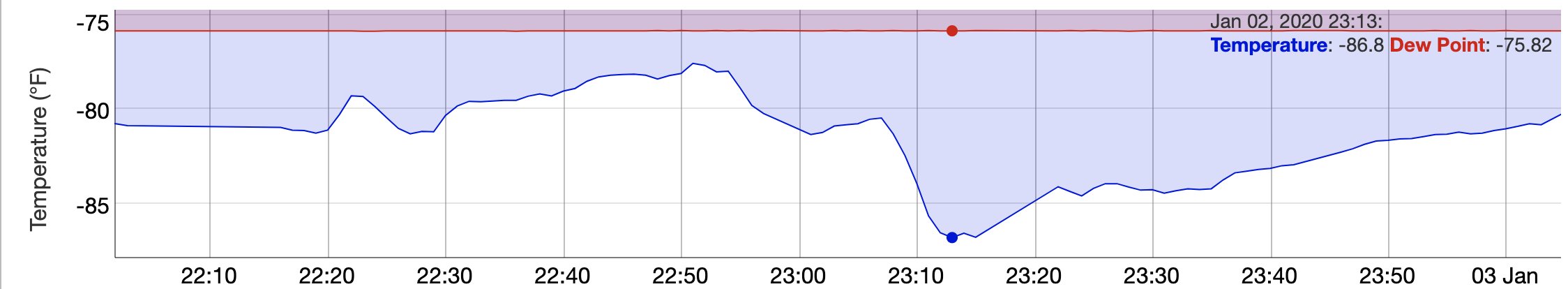

Am 2. Januar 2020 um 23:13 Uhr trat nun ein historischer Tiefstwert der Temperatur an der Wetterstation summit auf dem Grönländischen Inlandeis mit -65,9 Grad C (-86,8 F) auf, von dem nur spärlich Nachrichten verbreitet wurden: hier

Auch im März 2021 unterschritten die Tiefstwerte vom 24. bis 26.03.21 an drei aufeinanderfolgenden Tagen die minus 60-Grad-Linie. Obwohl es nicht eindeutig ist, da die minus 60 Grad Linie willkürlich als unterste Grenze dargestellt wird, kann man vermuten, dass die bisherige Rekordmarke für März von -61,2 Grad (s.o.) angesichts der Dauer der Unterschreitung der minus 60-Grad-Linie an 2 Tagen eingestellt bzw. unterschritten wurde.

Auch für den April 2021 sieht es mit dem Tiefstwert vom 4.4.21 auf den ersten Blick nach einem neuen Rekordwert um oder unter minus 58 Grad (bisher -57,3 Grad s.o.) aus!

Die Höchstwerte lagen sowohl im März mit -18 Grad (bisher -12.8 Grad) als auch bis zum 11.April mit -20 Grad (bisher -1,2) weit von den bisherigen Höchstwerten entfernt.

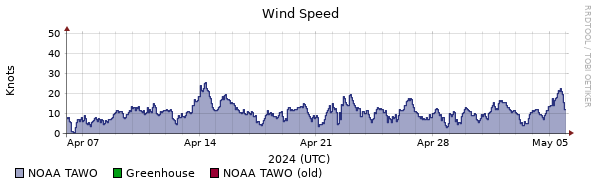

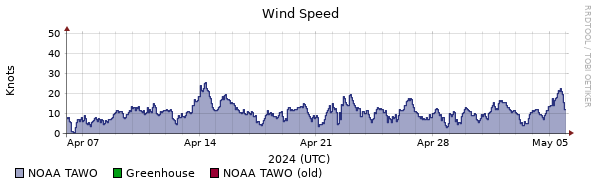

Grönland Eismitte Windgeschw. letzter Monat 3230m

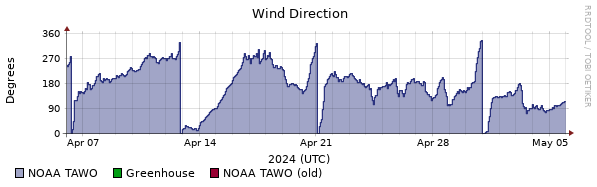

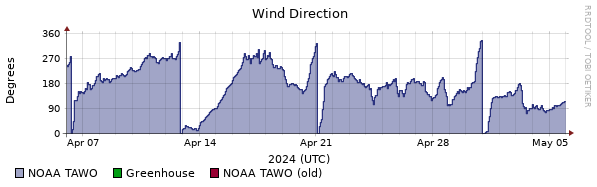

Grönland Eismitte Windrichtung letzter Monat 3230m

Nordküste Grönlands

Alpen Norwegen Island Grönland Grönland letzte Jahre Alaska

Ein wichtiger Aspekt, der kaum einmal erwähnt wird:

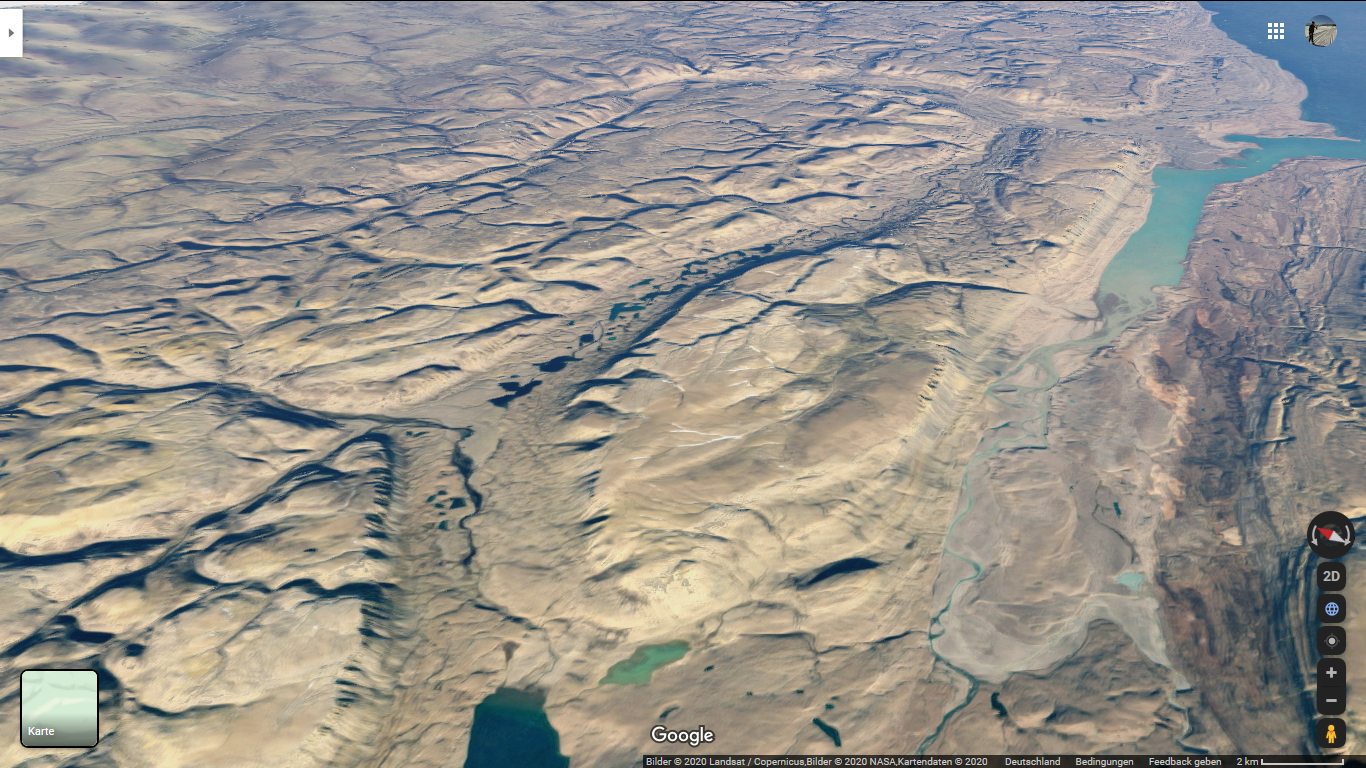

Teile der Arktis sind eigentlich eine Wüste ohne Eis, wie das folgende Bild aus Nordgrönland zeigt. Es ist einfach viel zu trocken:

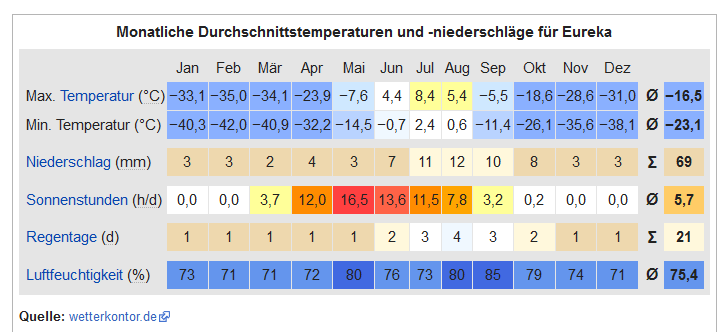

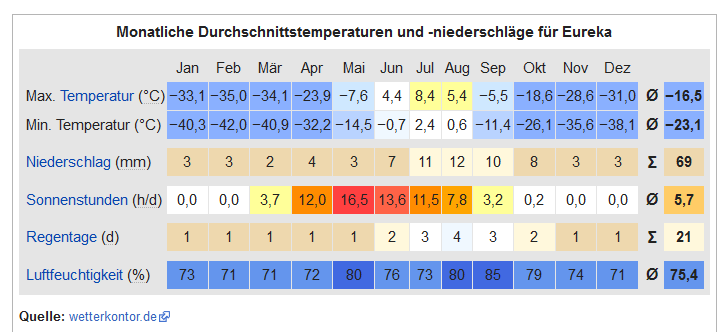

Während das Grönländische Eisschild in der Mitte und im Süden seine größte Dicke mit bis zu 3km aufweist, sind weite Gebiete an der Nordküste Grönlands völlig eisfrei. Den Grund hierfür sieht man, wenn man sich Klimadaten der benachbarten Station Eureka in den NW Terrotories westlich der Nordküste Grönlands anschaut:

Der erste Schluss, den man ziehen könnte wäre: Dann ist es wohl zu warm dort für eine Vergletscherung. Die Tabelle zeigt es aber besser: Über 9 Monate im Jahr ist es dort viel zu kalt und deshalb auch sehr trocken. Der an sich schon geringe Niederschlag konzentriert sich auf die Sommermonate Juli und August und fällt dann überwiegend als Regen. Dagegen sind die Schneefälle in der übrigen Zeit von September bis Juni mit weniger als 50mm nahezu spärlich. Mit der fast ununterbrochen scheinenden Sonne von April bis Juni taut der im langen trockenen Winter gefallene vergleichsweise wenige Schnee rasch oder verdunstet!

Die Topografie Grönlands zeigt, dass der riesige Eispanzer bis auf die wenigen Auslasstäler, die sich die großen Gletscher geschaffen haben, ziemlich sicher vom Abrutschen in einer riesigen Schüssel lagert.

Abstrakt

Prognosen zum zukünftigen Meeresspiegelanstieg profitieren vom Verständnis der Reaktion vergangener Eisschilde auf die Erwärmung während vergangener quartärer Warmzeiten. Die Datenlage zum Ausmaß des Rückzugs des grönländischen Inlandeisschildes im mittleren Holozän (vor etwa 8.000 bis 4.000 Jahren) ist begrenzt, da geologische Aufzeichnungen einer kleineren Phase größtenteils unter dem heutigen Eisschild erhalten geblieben sind. Wir bohrten am Prudhoe Dome im Nordwesten Grönlands durch 509 Meter Firn und Eis, um Material aus dem Untergrund zu gewinnen, das direkte Belege für die Reaktion des nordwestgrönländischen Eisschildes auf die holozäne Wärme liefert. Hier präsentieren wir Infrarot-stimulierte Lumineszenzmessungen an Sedimenten aus dem Untergrund, die darauf hindeuten, dass der Boden unterhalb des Gipfels vor 7.100 ± 1.100 Jahren dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Diese vermutete vollständige Entgletscherung des Prudhoe Dome, die mit der Verringerung der Ausdehnung anderer Eiskappen in Nordgrönland einhergeht, steht im Einklang mit einer ausschließlich auf Warmzeiten zurückzuführenden δ²⁴-Beziehung. 18 O-Werte aus der Eissäule des Prudhoe Dome und Eisdicken-Alters-Modellierungen deuten auf eine deutliche Reaktion des nordwestgrönländischen Eisschildes auf die frühholozäne Erwärmung hin, die anhand von Paläoklimadaten auf +3–5 °C geschätzt wird. Dieser Bereich der Sommertemperaturen ähnelt den Prognosen zur Erwärmung bis 2100 n. Chr.

Alaska

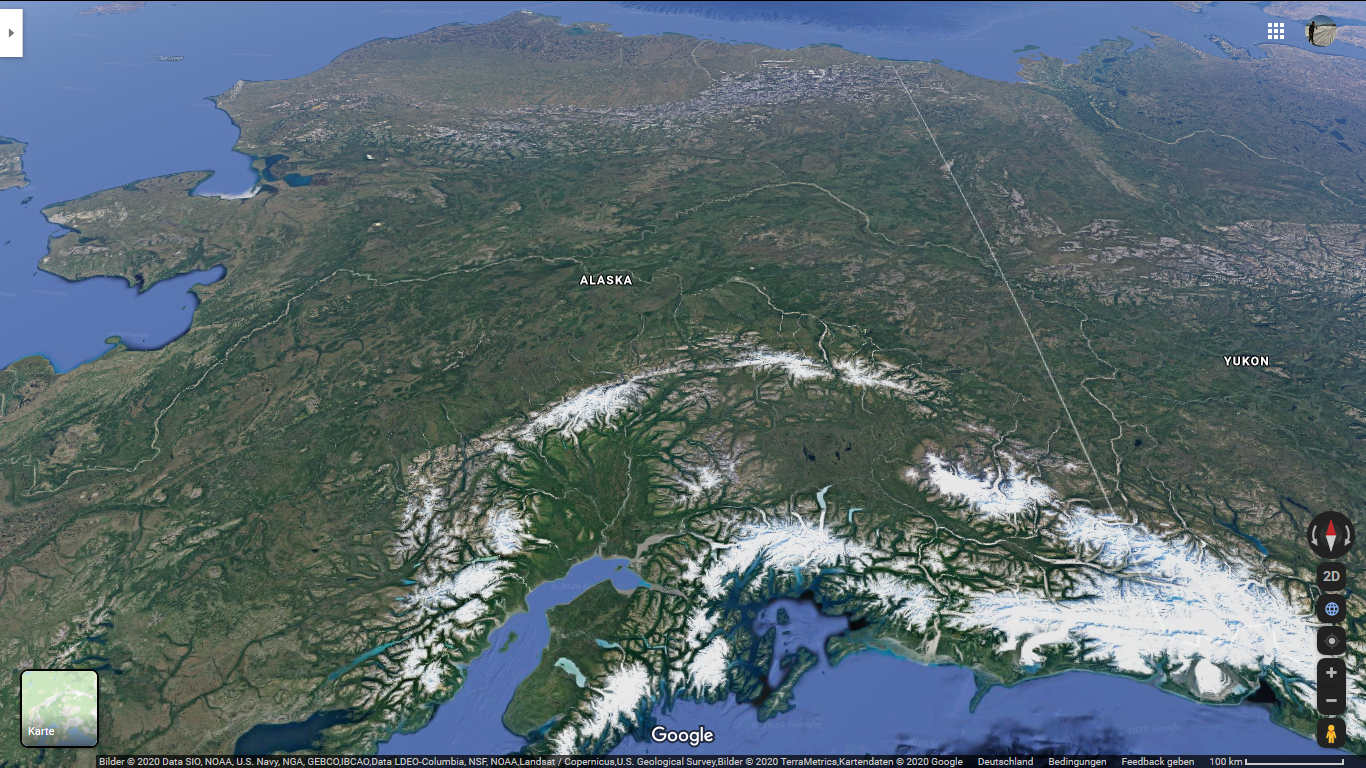

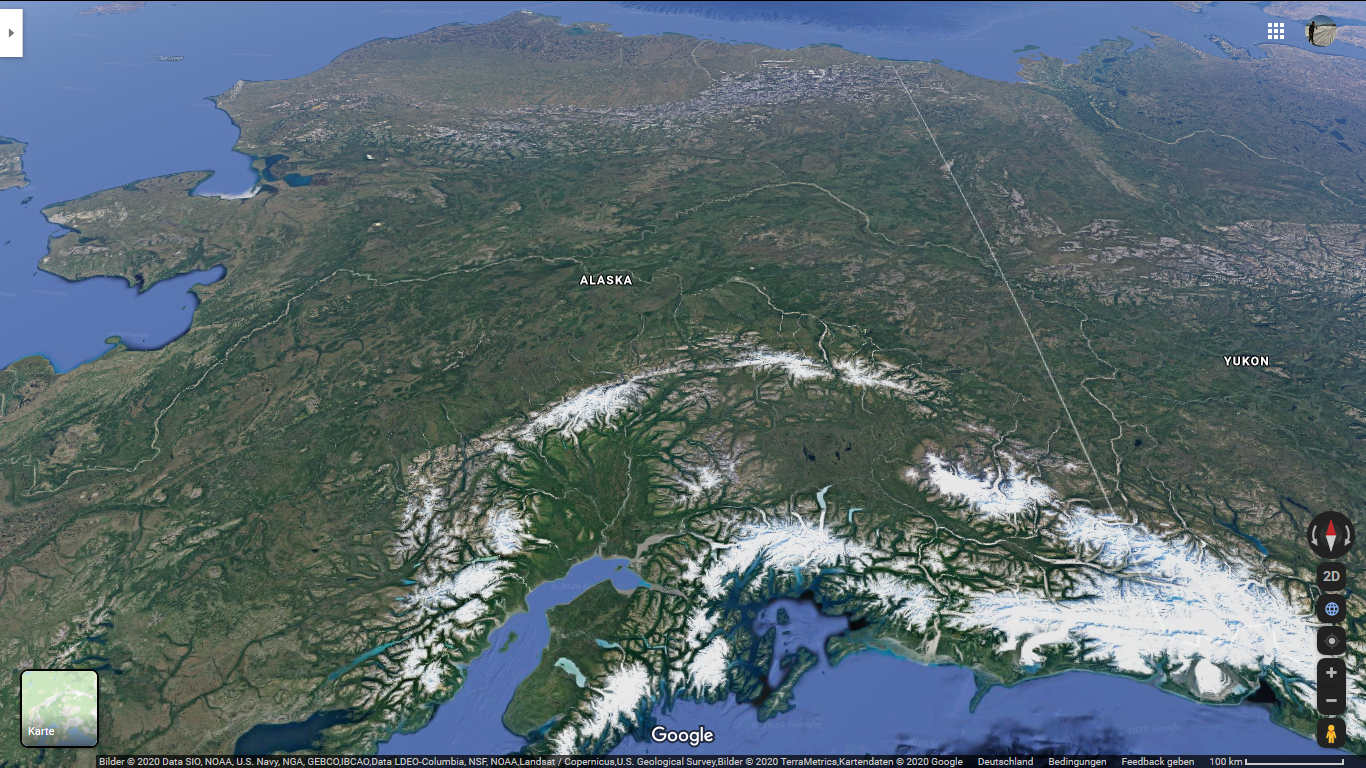

Alpen Norwegen Island Grönland Baffinland

Der gleiche Vorgang vollzieht sich im riesigen Nordsibirien und auch in Alaska, wo sich die Gletscher auf die niederschlagsreichen Gebirgsketten im Süden des Landes, also am Pazifik konzentrieren. Nordalaska mit der bis 2700m Höhe reichenden Brookskette ist so gut wie nicht vergletschert, da dort ebenfalls eine arktische Wüste mit geringen Winterniederschlägen vorherrscht.

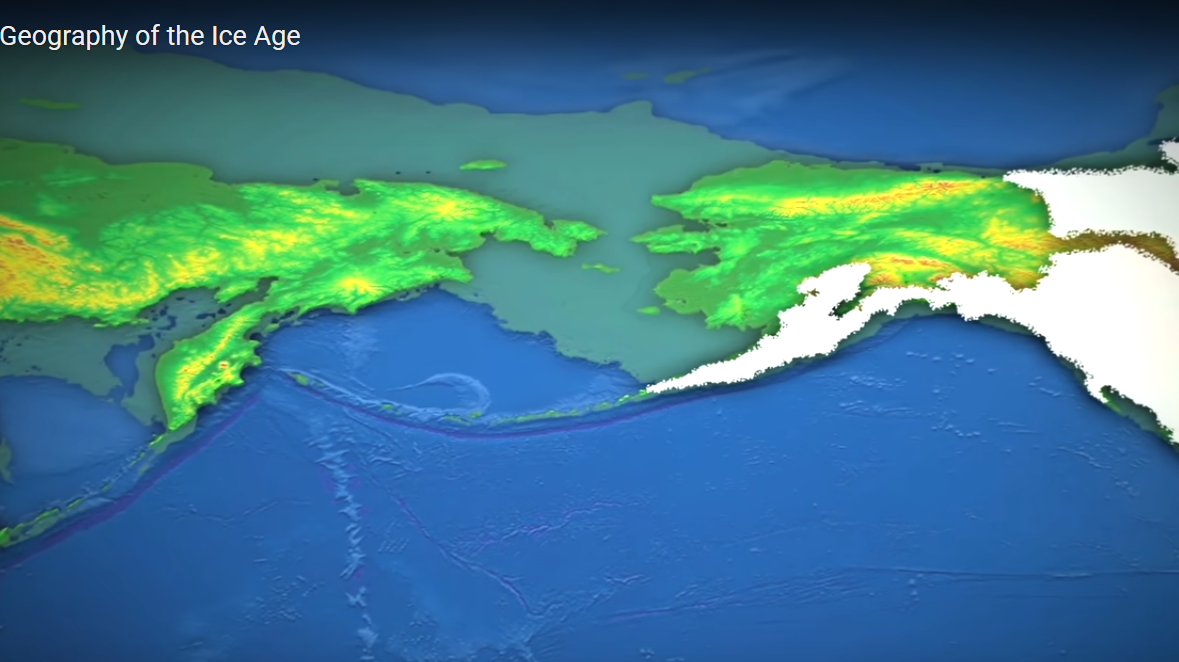

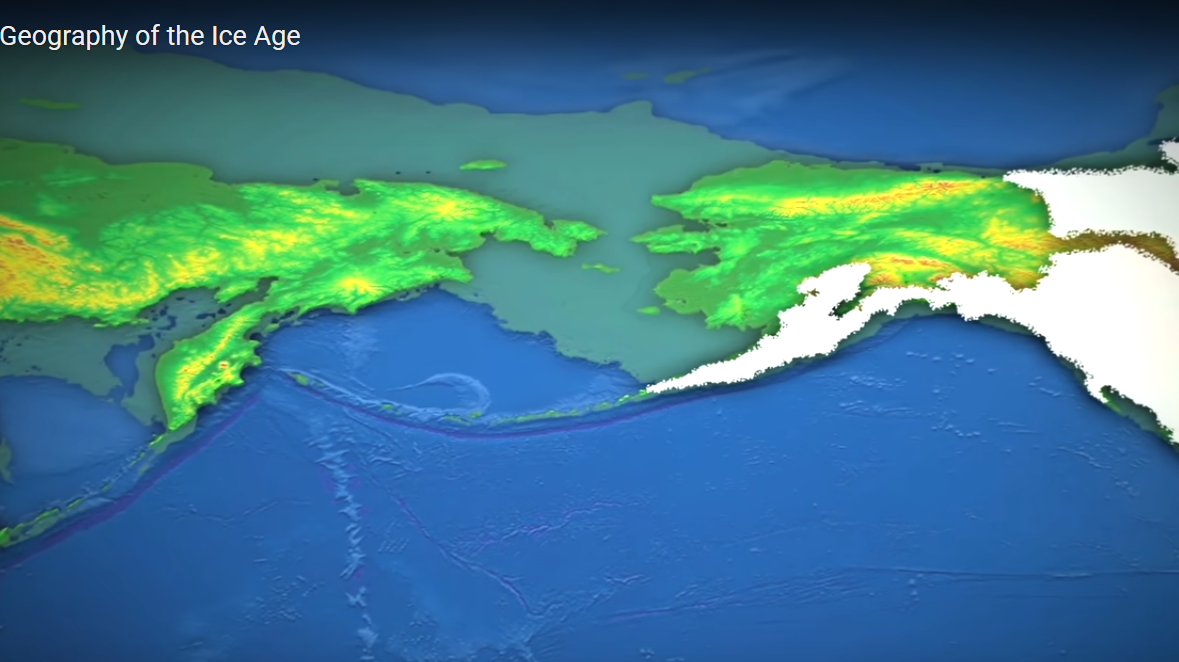

Dieser Bereich war auch während der letzten Eiszeit(en) nicht vergletschert, mangels Feuchtigkeitszufuhr (s. Bild weiter unten).

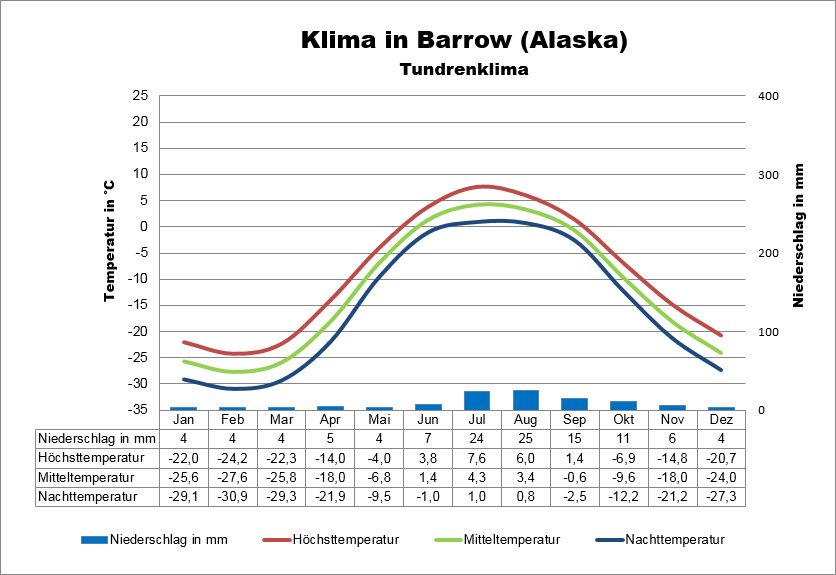

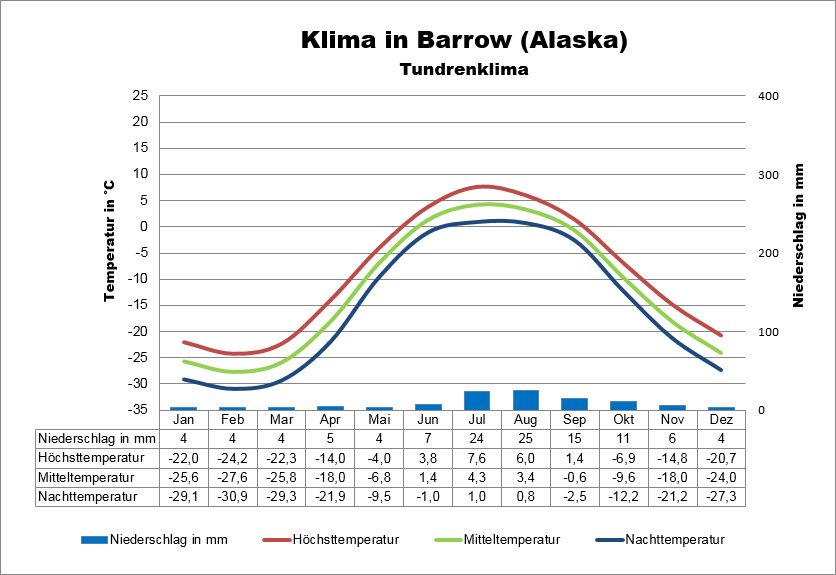

Als Beispiel dient hier die Station Barrow an der Nordküste Alaskas:

Auch hier konzentrieren sich die Niederschläge auf den kurzen Sommer von Ende Juni bis Ende August. In der übrigen eisigen Zeit von September bis Mitte Juni bleibt es dagegen wüstenartig trocken! Der wenige Schnee dieses langen Winters taut und verdunstet rasch in den sonnigen Monaten von April bis Juni und die Schneereste werden dann vom Sommerregen weggespült.

Eine größere Schneeanhäufung wie oben beschrieben durch einen offenen Arktischen Ozean im Herbst und Frühwinter mit größeren Schneefällen wäre auch hier zu erwarten.

Nordalaska war wie Nordostsibirien auch während der letzten Eiszeit nicht vom riesigen Nordamerikanischen Eisschild bedeckt, sondern wegen der Trockenheit eisfrei:

Nach oben

1 Einleitung

Dank seinen beachtlichen Dimensionen gehört der Grosse Aletschgletscher zu den imposantesten Eisströmen der Alpen und bildet das Herzstück des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Mit einer Fläche von 81.69 km2 und einer Länge von 22.8 km ist der Grosse Aletschgletscher sowohl der grösste als auch der längste Alpengletscher (Bezugsjahr für die Fläche 1998).' Schon früh hat dieser Eisstrom der Superlative Wissenschaftler in seinen Bann gezogen, wie bei spielsweise den englischen Physiker und Gletscherforscher John Tyndall (1820-1893). In seinem 1860 erschienenen Buch «The glaciers of the Alps»2 schrieb er folgendes: «The Aletsch is the grandest glacier in the Alps: over it we now stood, while the bounding mountains poured vast feede into the noble stream»

6 Zusammenfassung der Resultate

Mit den eingangs erwähnten Methoden konnten bis jetzt am Grossen Aletschgletscher während den letzten 3500 Jahren insgesamt sieben (evtl. acht) Vorstossphasen nachgewiesen werden. Fünf dieser Vorstossphasen waren sehr ausgeprägt.

Auch war es möglich, Schwundphasen, während denen der Grosse Aletschgletscher teilweise deutlich kleiner war als heute, zeitlich genau einzustufen. Die Resultate sind hier kurz zusammengefasst (vgl. dazu Abb. 25):"°

1. Nach längerer Zeit geringer Ausdehnung während der Bronzezeit stiess der Grosse Aletschgletscher zwischen ca. 1200 und 600 v.Chr. vor, nachdem er zwischen ca. 1350-1250 v.Chr. um rund 1000 m kürzer war als heute. Er erreichte mindestens die Ausdehnung von 1926/27. Das genaue Ausmass dieser Vorstossphase ist nicht bekannt.

2. Während der anschliessenden und langandauernden Schwundphase war der Grosse Aletschgletscher zwischen ca. 200 v.Chr. und 50 n.Chr. etwas kleiner als heute. In den folgenden rund 250 Jahren ereignete sich ein schwacher Vorstoss, der sein Maximum um das Jahr 272 erreichte. Nach einer mutmasslich kurzen Schwundphase stiess der Grosse Aletschgletscher erneut und kräftig vor und erreichte nach 590 (um 650) eine hochstandsähnliche Ausdehnung.

3. In den darauffolgenden rund 1350 Jahren bewegte sich der Grosse Aletschgletscher innerhalb einer Bandbreite, die ungefähr durch die heutige Ausdehnung des Gletschers und des Moränenwalls vom letzten Hochstand um 1859/60 räumlich abgrenzbar ist. Die heutige Ausdehnung wurde kaum unterschritten.

4. Ein Vorstoss während des Mittelalterlichen Klimaoptimums im 11. Jahrhundert erreichte kurz nach 1100 sein Maximum. Ein früherer Vorstoss um 850/900 ist nicht gesichert.

5. Hervorgehoben werden muss die Kleine Eiszeit, die im Anschluss an das Mittelalterliche Klimaoptimum um 1300 begann und bis um 1859/60 andauerte. Charakterisiert ist dieser überwiegend kühlere Zeitraum durch drei Vorstossphasen mit anschliessenden Hochständen. Einen ersten Hochstand erreichte der Grosse Aletschgletscher um 1370.

6. Ein kleiner Vorstoss um 1500 zwang die Bewohner von Oberried, einen neuen Abschnitt der Wasserleitung «Oberriederi» zu bauen.

7. Um 1580 setzte eine zweite ausgeprägte Vorstossphase ein, die um 1678 mit einem Hochstand endete.

8. Der dritte und letzte Hochstand innerhalb der Kleinen Eiszeit um 1859/60 ist durch historische Quellen gut belegt. Zwischen 1860 und 1865 trat die heute noch anhaltende Schwundphase des Grossen Aletschgletschers ein. Bis heute hat der Grosse Aletschgletscher rund 4 km an Länge eingebüsst. Wie Abb. 25 zeigt, haben wir heute den «wärmeren» Bereich der Nacheiszeit bereits erreicht.

Ein (gewagter) Blick in die Zukunft des Grossen Aletschgletschers

Wie sieht die Zukunft des Grossen Aletschgletschers in einer Umwelt mit zunehmender Temperatur in 50 und in 100 Jahren aus? Sicher ist, dass uns der Grosse Aletschgletscher überleben wird und noch einigen Generationen nach uns erhalten bleibt. Gehen wir von einem zukünftigen Längenschwund von 45 m/Jahr (Mittel der letzten 10 Jahre) aus, so wird der Grosse Aletschgletscher in 50 Jah

ren um etwa 1.5 km kürzer sein, und das Zungenende läge dann etwa bei den «Chatzulechern» (Abb. 26 d). Von der Beialp aus ist von diesem stolzen Eisriesen nur noch wenig zu sehen, so dass von diesem Blickwinkel aus wohl kaum mehr von einer landschaftlichen Attraktion gesprochen werden kann.

Geographica Helvetica 1982 - Nr. 2 Hanspeter Holzhauser

Neuzeitliche Gletscherschwankungen

1. Zum Begriff des Gletschervorfeldes

Den meisten Lesern wird die unmittelbare Umgebung von Gletschern bestens vertraut sein. Dieses schuttreiche, noch wenig bis fast keine Vegetation tragende Areal, beidseitig von scharfkantigen Moränen begrenzt, hebt sich von den gut bewachsenen Talhängen

und -böden deutlich ab. Durch den massiven Gletscherschwund, der nach einer längeren Zeit größerer Gletscherausdehnung' (1600-18502) einsetzte, wurde hier ein Neuland freigelegt, das dem Glazialmorphologen wie auch dem Botaniker mannigfaltige Möglichkeiten für Forschungsarbeit eröffnet.

Über das Verhalten der Gletscher während der letzten 300-350 Jahre ist man recht gut im Bilde, existieren doch aus dieser Zeitspanne viele Bild- und Schriftquellen (Vgl. LE ROY LADURIE 1967, ZUMBÜHL 1980).

Mit der Gliederung der Moränen in der näheren Umgebung der heutigen Gletscher beschäftigte sichkinzl (1929, 1932) eingehend. Seine Untersuchungen in den Ost- und Westalpen ermöglichten ihm eine Unterteilung der Moränen nach ihrer Formfrische

und nach dem Grad der Vegetationsbedeckung. So unterscheidet kinzl sogenannte «Fünfzigermoränen» (Vorstoß 1850) und «Zwanzigermoränen» (Vorstoß 1820) neben älteren Moränen, die er als «frührezen bezeichnet und in zwei Hauptgruppen gliedert(1929, p. 103). Die erste Gruppe, die jüngeren «frührezenten» Moränen, nennt er Fernaumoränen.

Die Stellung der älteren «frührezenten» Moränen, die weit außerhalb der Fernaumoränen liegen und deshalb einer viel größeren Gletscherausdehnung entsprechen, verweist kinzl in die enge Nachbarschaft der Daunmoränen (1929, p. 119) und bezeichnet diesen Gletscherstand als «Eggessen-Stadium» (Begriffe «Daun» und «Egesen» s. maisch 1981 und dieses Heft). Vom Begriff «frührezent» kommt kinzl in einer späteren Arbeit (kinzl 1932) jedoch ab und verwendet an dessen Stelle die Bezeichnung «nacheiszeitlich».

Schon 1929 wies er auf die verschiedenen Auffassungen von «frührezenb> in der damaligen Literatur hin (1929, p. 69/70): Zum Beispiel braucht lucerna (1913, p.327) diese Bezeichnung Tür die 1850er, 1820er als auch für die älteren Moränen, die diese Größenordnung erreicht haben; bei bühler (1928, p. 24) sind unter «frührezent» alle prähistorischen Gletscherstände bis hin zum Daunstadium enthalten, und die italienischen Autoren (z.B. nangeroni 1927, p.97ff.) verwenden dafür den Begriff «sottostadi dauni», der alle Nachdaunmoränen umfaßt.

Um die Frage nach den jüngeren «frührezenten» Moränen zu beantworten, stützt sich kinzl (1929, p. 114ff.) auf historisches Quellenmaterial aus dem 17.Jahrhundert. Er ordnet die Ablagerung dieser Moränen dem Gletschervorstoß zu, «der am Beginn des 17.

Jahrhunderts einsetzt und während dieses Jahrhunderts, in den einzelnen Gebieten zu verschiedener Zeit, bei vielen Gletschern zur größten überhaupt bekannten Ausdehnung geführt hab>. Als Beispiele nennt kinzl die Vorstöße der Grindelwaldgletscher

um 1600, die Untersuchungen von mougin (1912) an den Gletschern im Mont Blanc-Gebiet, die ebenfalls kräftig vorstießen, und weiter einen Hinweis von finsterwalder (1897), daß der Vernagtferner seinen größten Stand um 1680 erreicht haben soll.

Basierend auf diesen Feststellungen, kommt kinzl zum Schluß, daß eine Reihe von Moränen, die den «Fernaumoränen» entsprechen, nachweislich aus dem 17. Jahrhundert stammen und somit einem der Vorstöße aus dieser Zeit zugeordnet werden können.

Mit der früheren Annahme einer postglazialen Wärmezeit mit einer Erhöhung der Schneegrenze um 300-400 m und einem damit verbundenen weitgehen den Abschmelzen der Gletscher wuchs die Bedeutung der zu Beginn des 17. Jahrhunderts einsetzenden

Gletschervorstoßphase, und dementsprechend hoch war ihr Stellenwert, den man ihr innerhalb der Nacheiszeit beimaß. Zudem war die Auffassung verbreitet, daß die heutigen Gletscher keine Relikte der letzten Eiszeit sind, sondern eine selbständige Vereisung darstellen (matthes 1939, 1940; charles-worth 1957).

Die gut erhaltenen Moore im extramoränen Bereich der jüngsten Moränen veranlaßten kinzl (1932, p. 360) denn auch zum Schluß, daß «tatsächlich die Moränen des 17. Jahrhunderts und die ihnen in der Größenordnung vergleichbaren Moränen des 19. Jahrhunderts die größten Gletscherstände nach der postglazialen Wärmezeit bezeichnen». Das Gletschervorfeld definierte er aufgrund dieser Auffassung wie folgt (1949, p. 82): «Unter Gletschervorfeld wird das Gelände zwischen dem heutigen Gletscherende und den

Moränen des Vorstoßes von 1850 und der übrigen nachwärmezeitlichen Gletschervorstöße verstanden.»

Diese Definition des Gletschervorfeldes muß nach den heutigen Erkenntnissen präzisiert werden. Wie allgemein bekannt ist, wird das Ende des Spätglazials um 10200 Radiokarbonjahre vor heute (d. h. vor 1950) festgesetzt. Damals schmolzen die Gletscher auf

heutige Größenordnung zurück. Wie mittels morphologischer Untersuchungen und l4C-Datierungen nachgewiesen werden konnte, bewegten sich die Gletscher in der darauffolgenden Zeit, dem Postglazial, nie mehr wesentlich über die Größenordnung von 1850 hinaus (vgl. gamper/suter, dieses Heft).

Über diesen postglazialen Abschnitt schreibt patzelt (1980, p. 15): «Er ist gekennzeichnet durch Gletscher- und Klimaschwankungen, die mit kleiner Amplitude um gegenwärtige Verhältnisse pendeln (...).» Mehrmals erreichten die Gletscher während des Postglazials Ausdehnungen der Größenordnung von 1850. Da folglich Moränen der letzten Hochstände mit älteren Moränen eng benachbart sein können, die schon vor einigen tausend Jahren abgelagert wurden, umfaßt das Gletschervorfeld im weiteren Sinne alle postglazialen Moränen. Dabei kann die das Vorfeld begrenzende Moräne je nach Gletscher verschieden alt sein, da nicht jeder Gletscher gleich reagierte.

Aus methodischen Erwägungen unterteilen wir das Postglazial in eine Vorneuzeit und in eine Neuzeit (furrer et al. 1978). Im Bereich der Neuzeit, die wir in Anlehnung an die Historiker um 1500 beginnen lassen, berichten uns historische Dokumente von

Gletscherbewegungen. Vor 1500 sind solche Dokumente äußerst spärlich vertreten, und wir müssen uns vorwiegend auf Feldbefunde und Radiokarbondatierungen abstützen, um eine Gletschergeschichte rekonstruieren zu können. Innerhalb der Neuzeit, die uns in diesem Artikel beschäftigen soll, sprechen wir folglich von neuzeitlichen Gletscherständen bzw. -ausdehnungen. Das Gletschervorfeld im engeren Sinne wird hier als Gelände zwischen den heutigen Gletscherumrissen und den Moränen der neuzeitlichen Hochstände (17.-19. Jahrhundert) verstanden.

Im folgenden kommen Hinweise zur Sprache, vorwiegend aus schriftlichem Quellenmaterial gewonnen, die Aussagen zur Aufhellung der Gletschergeschichte der vergangenen rund 400 Jahre erlauben. Eine Beschränkung auf einige wenige ausgewählte «Indizien»drängte sich in Anbetracht der Kürze dieses Artikels auf. Was die einzelnen Methoden betrifft, die zur Erforschung des Gletscherverhaltens während der Neuzeit herangezogen werden, so sei auf den Artikel

von holzhauser/wetter (1982) hingewiesen.

2. Das Verhalten der Gletscher während der Neuzeit

2.1 Erste Hinweise

Mit den ersten Landesbeschreibungen und -Chroniken treten auch Beschreibungen der Alpen auf. Diese fallen noch sehr summarisch aus, denn die Eisregionen waren bei den damaligen Autoren aus eigener Anschauung meistens nicht bekannt. Man begnügte

sich mit der Betrachtung dieser gefährlichen Gebiete aus der Ferne, und falls Reisen unternommen wurden, hielt man sich an die bequem begehbaren Hauptrouten und mied die abgelegenen Seitentäler.

Versuche, die Alpenregionen auch kartographisch zu erfassen, sind früh unternommen worden

3. Diesekartographischen Zeugnisse sind aber noch sehr unpräzis, und nur wenige eignen sich für gletschergeschichtliche Untersuchungen, imhof (1974, p. 131) schreibt darüber: «Doch selbst in unseren Regionen vermögen alte Karten, solche vor etwa 1850, die landschaftlichen Zustände nur ungenügend aufzuhellen, denn ihre geometrischen Gefüge entsprechen bloßen Skizzen; sie sind voller grober Verzerrungen oder Verzeichnungen und inhaltlich äußerst lückenhaft.»

Ähnlich verhält es sich auch mit schriftlichen Aufzeichnungen.

Vor allem sind dies sehr weit und summarisch verfaßte Beschreibungen, besonders was die Betrachtung der Gletscher anbelangt. Die damaligen Gelehrten beschränkten sich hauptsächlich darauf, über die Beschaffenheit und die Nutzung der Gletscher bzw. des Gletschereises zu mutmaßen; wie dies z.B. bei Münster (1544) nachzulesen ist:

«Wiewol die gletscher nit bergwerck noch metallen seind/seind sie doch gleichförmig in der reinikeit den lauteren Crystallen/werden zum mherentheil gefunden gegen mittag uff den höhsten und wilden bergen/die man nent schnee berg/(...)

Die jäger hencken das fleisch und wildpräl darin zu summer zeyten/do mit es darin gefrier/(...)

Es braucht auch das landvolck den gletscher in tödlichen kranckheiten für artzney/(.. .)/unnd zu leschen acutas febres/(...).»

Trotzdem existiert aus der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Beschreibung des Rhonegletschers, die wir der «Cosmographia» von Münster (1628, p. 691; s. auch lat. Ausgabe 1552, p. 332, 342) entnehmen können:

«Ich hab anno 1546 am 4. tag A ugusti einen (Gletscher, d. Verf.) gesehen bei der Fürcken/der ist bey zweyer oder dreyerSpiess dick/eines Armbrustschusses breit/der lenge mocht ich kein end über sich seh:n/ist fürwar ein grawsames ansehen/es war ein stuck eines Hauss gross davon gefallen/das macht den Anblick noch grawsamer/es gieng auch ein Bach mit wasser und Eyssdarauss/dass ich mit meinem Ross ohn ein Brücken darüber nit kommen mochte.»'*

Aus dieser Beobachtung kann geschlossen werden, daß der Rhonegletscher sicher auf dem Talboden stirnte. Interessant ist die relativ genaue Beschreibungder Breite und der Höhe des Gletschers sowie die Erwähnung eines herabfallenden Eisstückes und des

Baches - zweifellos ist damit die junge Rhone gemeint - mit eisführendem Wasser. Offensichtlich beschritt Münster den üblichen Furkaweg, der sich früher am linken Talhange entlang zog (vgl. Abb. 1). Daß Münster ferner kein Ende des Gletschers ersehen

konnte, ist der Form der Gletscherzunge zuzuschreiben, die dem Rhonegletscher bei größerer Ausdehnung eigen ist. Manchem Leser ist die eine oder andre Darstellung dieses Gletschers aus dem letzten Jahrhundert bekannt. Die etwas tatzenförmig aufgewölbte

Gletscherzunge verunmöglichte, wäre man vor ihr gestanden, die Sicht gletscheraufwärts. Ebenso fällt dieser über eine Steilstufe ab und gestattet so auchkeinen Blick in seine hintersten Eisregionen.

Wie groß nun genau die Ausdehnung des Rhonegletschers zu jener Zeit war, läßt sich aus diesem Hinweis nicht exakt eruieren. Nach le roy ladurie (1967,p. 103ff.) muss eine größere Ausdehnung als nach 1930 angenommen werden. Ein wichtiger Anhaltspunkt, der eine Aussage in dieser Hinsicht zuläßt, kann aus neueren Untersuchungen am Großen Aletschgletscher (holzhauser in Vorher.) abgeleitet werden. Mit Hilfe von Feldbefunden und historischen Dokumenten (Alprechtsverträge) kann dort gezeigt

werden, daß der Gletscher schon ab den Jahren um 1520 die Ausdehnung von etwa 1920 aufwies. Einer Angabe von schiner (1812, p. 105) folgend, stießen die Saaser-Gletscher um diese Zeit merklich vor: «...,et surtout dans celle de Saas, oü l'on pretend, que ces

glaciers ont considerablemenl augmente vers l'annee1529 (...).»

Vermutlich ist dieses Anwachsen der Gletscher auf eine klimatisch kühlere Phase, die mit einigen Unterbrüchen von etwa 1360-1470 dauerte, zurückzuführen (holzhauser in Vorher.).

Abb. 1 Vue du Glacier du Rhone et de la Source de ce Fleuve.

Radierung nach M.T. BOURRIT (vor 1781). In der rechten Bildhälfte ist der ehemalige Weg über die Furka erkennbar,

(aus: BOURITT, m. 1.1781, Tome II, p. 6). Einer näheren Erläuterung bedarf der Hinweis aus der Chronik von stumpf (1554). Dort heißt es unter dem Jahre 1540 (8. Buch, 282): «Ein überheisser Summer/vom Mertzen bis Wyhenacht waerende/vertroechnet vil wasser und brunnen. Die schiffrychen wasser wurdend wunder klein/so verbrunnend etliche waeld. Ein fruchtbar jar/gab vil wyns/und den über die massen guot in allen landen. Der Rhyn ward so klein, dass man under Basel zuo Rhynwyler dardurch reyten mocht. Zuo Mumpff

under Seckingen fuor man mit den Landwaegen hinder den heüssern im Rheyn auff den trocknen sannd und nider. Die Lyndmat Zürych ward so klein/dass man daswasser aufschwellen/und mit gewalt an die MÜH richten muosst auss der Schnelli.»

In einer etwas kürzeren Form findet man die Anmerkung über dieses besonders trockene Jahr in einem anderen Buch von stumpf (1547/48): «Bei etlichen heissen Summers Zeyten als im Jahr Christi 1540 gewesen gadt auch etwan der alt Schnee ab, doch

niemermeer also gar dann das die obristen Spitzenstatigs Schnee behaltend.»

Das Jahr 1540 muß demzufolge ein recht ungewöhnliches und aus der Reihe fallendes gewesen sein. Die Jahrzahl taucht in der Literatur später wieder auf, nämlich in einer Abhandlung über die Gletscher von hottinger (1703, p.49). Er erwähnt dieses trockene

Jahr in seinen Ausführungen, wobei er stumpfs«Chronica» zitiert. Knapp fünfzig Jahre später berichtet altmann (1751, p.23): «Die allen Gletscher bezeugen uns, dass alle Eisberge in der Schweiz im Jahre Christi 1540 mehr abgenommen als in soviel vorangehen¬

den, weil man in dem Sommer derselben Jahrlaufs eine so grosse Hitze und Trockene verspühret, dass nicht nur

alle Gletscher geschmolzen, sondern auch viele Eisberge von Schnee gänzlich entdecket und entblösset worden, so dass biss zur Herbstzeit der blosse Fels auf denselben zu sehen war, (...).»

Die Möglichkeit besteht, daß altmann sich auf hottinger bezieht, möglich ist aber auch, daß er seine Angaben direkt der STUMPFSchen Chronik entnommen hat und diese etwas ausgeschmückt wiedergibt. Denn die meiste Kenntnis von den Gebirgen basierte damals auf den Werken der Zürcher Gelehrten «und neben dem, so in der Gelehrten Welt bekannte Herren Stumpf, Simmler, Gessner, Wagner,Hottinger und Scheuchzer uns gegeben, ist sehr weniges untersucht worden.» (altmann 1751, p.4/5). Richter

(1891, p. 17) glaubt zwar, aus den Ausführungen altmanns eine alte Chronik herauszuhören, die er aber nicht benennen könne. Vielleicht hatte altmann Kenntnis einer alten Chronik. Für sein Werk über die «helvetischen Eisbergen» verwendete er, neben schon

bestehenden Angaben, Hinweise, die er mittels Korrespondenz mit verschiedenen Personen sammelte, «die an unterschiedlichen Orten unsers Schweitzerlands nahe bey diesen Bergen wohnen», (altmann 1751, p. 1). Aus eigener Anschauung kannte er die Grindelwaldgletscher, die er anläßlich einer Reise von nahe betrachten konnte und Hinweise vom damaligen Pfarrer über

das Verhalten dieser Gletscher entgegennehmen konnte. Daraus erwuchs sein Wunsch, «eine Beschreibung der Eisbergen und Gletschern zu Papier zu bringen»(altmann 1751, p. 1). Möglich, daß er von einer Chronik wußte, die heute nicht mehr bekannt ist.

Jedenfalls kann es sich nicht um die Grindelwaldchronik handeln, «welche für diese Zeit einen außergewöhnlich trockenen Sommer vermerkt, so daß einAusapern im Gebirge zweifellos eintreten konnte» (zumbühl 1980, p. 16). Aus der Fassung von altmann

(s. auch grüner 1760), daß man «bis in den Herbstden nackten Fels gesehen habe», läßt sich vielleicht ein Eisfreiwerden des unteren Schopffelsbandes beim Unteren Grindelwaldgletscher herauslesen (zumbühl 1980, p. 16). Daß aber alle Gletscher im Jahre 1540 abgeschmolzen waren, wie altmann berichtet (siehe auch kasthofer 1822, p. 296/7), ist kaum anzunehmen und muß als Übertreibung gewertet werden.

2.2 Das Vorstoßen der Gletscher gegen Ende des 16. Jahrhunderts

Erste konkrete Hinweise über das Verhalten der Gletscher datieren aus der Zeit gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Das damals einsetzende massive Vorstoßen der Gletscher schreckte manche Talbewohner auf. Die Eisströme nahmen bedrohliches Ausmaß an

und begannen an einigen Orten, bebautes Land zu zerstören. So sollen sich die Verhältnisse nach hugi (1842, zit. in zumbühl 1980, p. 17) beim UnterenGrindelwaldgletscher schon um 1565/72 geändert haben, was zur Folge hatte, daß dieser Gletscher um 1580 vorstieß. Aus verschiedenen Dokumenten ist eine große Gletscherausdehnung in den Jahren 1593-1606 belegt. Damals stieß der Untere Grindelwaldgletscher in Kulturland vor, was aus Bittschriften von 1603 hervorgeht (zumbühl 1980, p. 16ff.). Ebenso wiesen um 1580 die Gletscher im Vallee de Chamonix große Ausdehnung auf (bless 1979, p. 8ff). Erste Texte über Verwüstungen datieren von 1605 (le royladurie 1967, p. 117). Im Zusammenhang mit dem Vorrücken der Gletscher sind Nachrichten von Gletscherseeausbrüchen von Interesse. An vereinzelten Stellen dämmten von der Seite ins Haupttal mündende Gletscher mit zunehmendem Wachstum den Haupttalfluß ab, was zur Bildung eines Sees führte. Dieser konnte sich in unregelmäßigen Abständen entleeren und verheerende Überschwemmungen verursachen. Nachrichten von solchen Hochwasserkatastrophen, die nachweislich durch Ausbruch von Gletscherseen entstanden sind, lassen auf eine große Gletscherausdehnung schließen. Nach lütschg (1926, p. 385) bewirkte ein

Ausbruch des Mattmarksees, der vom Allalingletscher gestaut wurde, im Jahre 1589 eine Wasserflut im Saasertal (s. auch bircher 1982). Ebenso schriftlich überliefert sind uns Ausbrüche des Lac du Ruitor im Gebiet des oberen Aostatales aus der Zeit von

1594-1598 (baretti 1880, sacco 1917, le roy ladurie 1967, zit. in aeschlimann 1979).

Ein weiteres Beispiel ist der Gietrogletscher im Val de Bagnes (schneebeli 1976, röthlisberger h. 1980)5.

Dieser blockiert bei einem Hochstand durch einen am Fuß einer hohen Felswand sich bildenden Eiskegel die Dranse. Die so aufgestauten Wassermassen brachen von Zeit zu Zeit aus und drängten sich durch das Val de Bagnes hinunter bis ins Rhonetal nach

Martigny, wo die Fluten zerstörerisch auf besiedeltes Gebiet einwirkten. Aus dem Jahre 1545 ist eine Hochwasserkatastrophe dieser Art überliefert (perrigchronik, p. 680): «Im gedachten jähr (1545, d. Verf.) hat ein grosser Wasserguss in Bagne ob die 100 personen

sambt viel gemacheren und Gütern jämmerlich untergemacht, daher diesem Thall ein Steur vom Land erfolget.»

Nach schiner (1812, p. 501), ebel (1840, p.99) und furrer (1852, Bd. 2, p. 33) ereignete sich diese Katastrophe ebenfalls im Jahre 1545. Von einigen Autoren wird diese Jahrzahl jedoch angezweifelt.

Gilbert (zit. in lütschg 1926, p.422) zum Beispiel meint, dass irrtümlicherweise 1545 anstatt 1595 (das Jahr einer späteren Überschwemmung, s. unten) geschrieben wurde. Auch courthion (1907, p. 79) hält diese Angabe für eine Verwechslung: «Mais aucun

ecrit positif ne vient attester cette catastrophe, que les dites chroniqueurs fönt remonter ä 1545. Si bien qu'on se demande si l'on confondrait pas cette date avec celle de 1595, laquelle vit un grand debacle de la Dranse, analogue ä celle de 1818.» Als unsicher muß

auch ein angeblicher Ausbruch des Gietrosees am 7.August 1549 gewertet werden (schneebeli 1976, p. 23), denn er ist in keiner Chronik vermerkt. Es ist nicht auszuschließen, daß hier ein Übertragungsfehler (der Überschwemmung der Rhone vom 7. Au¬

gust 1469) vorliegen könnte (chronique de riedmatten, p. 16).

Gut dokumentiert ist hingegen der gewaltige Seeausbruch des Gietrosees im Jahre 1595. Eine Zusammenstellung der Hinweise kann bei lütschg (1926) sowie bei courthion (1907) nachgelesen werden. In der chronique de riedmatten ist betreffs dieser Überschwemmung ein Eintrag vorhanden: «1595 25 May maximo inundatio aquarum ex Bagnes submergers martini»(p. 16).

Über den beginnenden Vorstoß der Gletscher am Ende des 16. Jahrhunderts berichtet auch ein Dokument aus Grächen (VS) und betrifft den Riedgletscher, der durch sein Vorrücken um 1600 eine Wasserleitung zerstörte (Gemeinde Grächen E 1, 1603; E 2,

Abschrift von E 1 aus dem 17./18. Jahrhundert): «...,so hienach gemeldet werden, welche gelheilen von alters her ein Wasser Furd, oder mer geschepfft uss dem Ryedbach und die selbigen geflered über ds Ryed gar und das Wasser geleittet uff ihren Berg Grechen Ihre gieter damit zu befychiigen, welche gelegenheit aber, und Wasserfad inen jetzt vor etlichen Jaren durch übertrang und nachtruck des wietenden Glöttschers entzogen und Schwankungen der maximalen Dichten von 1500-1700 n. Chr. im Alpenraum abgestossen ist, (...).» Um diese Gefahr abzuwenden und um weiteren Schaden zu verhindern, legten die Bewohner von Grächen ein Gelübde im Jahre 1639 ab (schnidrig 1952, p. 30), das sieben Punkte beinhaltet.

Dieses wurde 1803 neu verfaßt, vom Bischof gutgeheißen und trägt den Titel «Regeln des Riedgletschers».(E 12/2, Grächen; Abschrift aus dem Jahre 1849 von J.R Theler). Eine weitere und ähnlich lautende Abschrift entstand etwas später; das genaue Jahr ist nicht bekannt. Es hat z.B. den Zusatz, daß dieProzessionsteilnehmer «nüchtern bis zu dem Riedgletscher und wiederum heim gehen müssen» (E 12/3,Grächen). Nach biffiger/walter (1973, p.4) könnte diese Neufassung des Gelübdes mit einem erneuten Vorstoß des Riedgletschers in Zusammenhang gebracht werden, da der Gletscher 1862 die «Archa» (Wasserfassung) der «Chilcheri», die schon einmal im Jahre 1639 außer Betrieb war (E7, St. Nikiaus), bedrohte und das Wasser unter dem Gletscher gefaßt werden mußte, wobei ein Mann tödlich verunglückte.

An dieser Stelle muß noch auf einen Fehler in der Arbeit von kinzl (1958, p. 225) hingewiesen werden.

Im Kapitel «Die Gletscher zwischen 1000-1580» schreibt er von einem Vorstoß des Riedgletschers und dem damit verbundenen Gelübde im Jahre 1369. Richtigerweise sollte 1639 dafür stehen (vgl. schnidrig, 1952, p. 30, ebenso E 12/3, Grächen).

Etwa um dieselbe Zeit zerstörte der Glacier de Durand (Zinalgletscher) im hinteren Val dAnniviers den Weg, der zur Alp LAr Pitetta führte. In einem Dokument aus dem Jahre 1599 ist von der Wiederherstellung dieses Weges die Rede (lütschg 1926, röthlisberger f. 1976, Haas 1978).

Das soeben an einigen Beispielen dargelegte Vorstoßen der Gletscher im gesamten Alpenraum gegen Ende des 16. Jahrhunderts ist die Folge einer Klimaverschlechterung. Nach pfister et al. (1978, p. 101) zeichnet sich eine ab 1560 einsetzende und über das

Jahr 1600 hinausreichende grundlegende Veränderung der sommerlichen Witterungsverhältnisse ab, «die das Ausmaß landesweiter Ertragsschwankungen aus schlaggebend bestimmten» (pfister 1981, p.491).

Untersuchungen der Spätholzdichte an verbautem Holz im Berner Oberland («Lauenenkurve») ergaben, daß sich ab 1570 eine rapide Abkühlung einstellte und ein Wechsel von ähnlichen Sommern zu Sommern mit unterschiedlichem Charakter nachweisbar ist

(schweingruber et al. 1979). Daß dieser Abfall in der Spätholzdichte an Hölzern verschiedener Standorte feststellbar ist, soll Fig. 1 veranschaulichen (renner 1982, holzhauser in Vorher.).

2.3 Die Gletscher im 17. Jahrhundert Die Frage, ob die Gletscher schon um oder kurz nach 1600 ihren ersten neuzeitlichen Hochstand erreicht haben, ist noch nicht ganz geklärt. Die zweitäußerste Moräne bei Gletsch (Rhonegletscher) wird gemeinhin als «1602er Moräne» bezeichnet. Diese Datierung gehtauf mercanton (1916, p.49ff.) zurück, der dieseindelwaldgletschern,

die um 1600 vorstießen, zeitlich einstuft, zumbühl (1980, p. 18) schreibt, daß die gewaltigen Seitenmoränen beim Unteren Grindelwaldgletscher oberhalb des Marmorbruches und der Nellenbalm Material und eventuell Spuren dieses Vorstoßes um 1600 enthalten, daß aber eine eindeutige Abklärung des genauen Alters alleine mit Hilfe von historischen Dokumenten

nicht möglich ist. Die Phase hoher Gletscherausdehnung dauerte lange an, da der Untere Grindelwaldgletscher 1669 noch (oder wieder) im Talboden lag(zumbühl 1980, p. 81). Die äußersten Stirnmoränen entstanden bei diesem Gletscher und wahrscheinlich

auch beim Oberen Grindelwaldgletscher in der Zeit dieser Maximalausdehnung (zumbühl 1980, p.82).

Ob sich nun der Rhonegletscher gleich verhielt und die «1602er Moräne» auch einem Vorstoß um 1600 zu zuordnen ist oder erst gegen Mitte des 17. Jahrhunderts zur Ablagerung gelangte, muß also vorerst noch mit einem Fragezeichen versehen werden.

Es scheint, daß sich auch bei anderen Gletschern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine erste neuzeitliche Maximalausdehnung über längere Zeit einstellte. So ist ein erster Hochstand der Gletscher im oberen Vallee de Chamonix (Glacier de Tour, Glacier dArgentiere) im Jahre 1610 überliefert, ein zweiter gegen das Jahr 1644. Im letztgenannten Jahr fand sogar eine Prozession zur Eindämmung der Gletschergefahr statt (bless 1979, p. 15/6). Diese Art der Gletscherbannung ist charakteristisch für diese Phase beginnenden Gletschervorstoßes und die daraus resultierende akute Gletschergefahr für Land und Leute. Die Prozession zum Mer de Glace in den Jahren 1643/44 hatte das gleiche Ziel, nämlich die um diesen Zeitpunkt anwachsende Gletschergefahr abzuwenden (wetter 1979, p. 16). Aber nicht nur im Mont Blanc-Gebiet wurde auf religiöser Basis versucht, den

hervordrängenden Gletschern Einhalt zu gebieten. In der Zeit um 1650 erreichten der Fiescher- und der Große Aletschgletscher maximale Ausdehnung. Im Falle des Fieschergletschers wurde ein Pater von Leukdamit beauftragt, den Gletscher durch heilige Zere¬

monien zu bannen: «Zuo 1652 war gefolget reverendus Michel Felliser von Leick ist wars 18 Monaten allhier gestorben. Dieser hat das gespenst im Viescher Gletscherbeschworen, nach dem der Gletscher gestellt» (gestellt stillgestanden, d. Verf./MiCHEL chronik, p. 19). Im September 1653 fand unter der Leitung von zwei Jesuiten-Patern ebenfalls eine Prozession zum Großen Aletschgletscher statt. Aufgeschrieben ist diese Begebenheit im Buch «Historia Collegii Societatis Jesu Brigae in Vallesia» (handschriftliche Kopie im

Kantonsarchiv Sitten, vgl. auch lütschg 1926, p. 387).

Daraus geht hervor, dass der Große Aletschgletscher beträchtlich angewachsen war und die Weiden der Naterser bedrohte. Anscheinend erfüllte diese Gletscherbeschwörung ihren Zweck, denn der Gletscher stieß darauf nicht mehr weiter vor.

Als Hinweis für einen Gletschervorstoß um diese Zeit darf vielleicht auch der Gletscherstein oder «hübsche Stein» auf der Göschener Alp gelten (schaller -donauer, 1925, p. 300-301). Dieser Stein, gelegen am Fuß einer Moräne am Eingang ins Wintergletschertal,

trägt eine Menge von Hauszeichen und Initialen.

Darunter befinden sich auch noch die zwei Jahreszahlen 1660 und 1767. Diese beziehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Jahre, in denen eine Wallfahrt durchgeführt wurde, um den vorrückenden Gletscher (Dammagletscher) aufzuhalten und um die Weiden zu

schützen. Die Initialen und Hauszeichen stammen größtenteils von Leuten der Göschener Alp, die an den Wallfahrten teilnahmen (Abb. 2).

Nach diesem ersten neuzeitlichen Hochstand schmolzen die Gletscher allgemein wieder etwas ab, doch nicht um allzu große Beträge. Um 1669 ist beim Unteren Grindelwaldgletscher ein kurzer Vorstoß anzunehmen; dieser ist aber weder zeitlich noch topographisch genau abgrenzbar (zumbühl 1978,p.99; 1980, p.20). Beim Pre de Bar-Gletscher (Mont Blanc-Gebiet) sind Vorstöße um 1676 und um 1688 belegt (aeschlimann 1979, p. 59).

gletscher ist eine geringere Ausdehnung als um 1650 in den Jahren um 1755 festzustellen (holzhauser 1980, p. 17ff.), ebenso im Jahre 1749 und 1793 (holz-hauser/wetter 1982).

In dieser Richtung darf vielleicht auch eine Angabe von venetz (1821, p. 10) gedeutet werden, daß nämlich der Rothwelschgletscher (heute Hübschhorngletscher) oberhalb des Simplonpasses im Jahre 1732 nur in Form einer kleinen Anhäufung von Schnee

bestanden haben soll. (In der «Statistik und Urkundensammlung über Wallis» von furrer [1852 Bd. 2,p.47] steht vermutlich irrtümlicherweise die Jahrzahl 1432.) Ebenso hatte der Gornergletscher bei Zermatt eine kleinere Ausdehnung in der zweiten Hälfte des18. Jahrhunderts (guntern 1979, p.46/Nr. 44): An einer Stelle, wo in jener Zeit ein Landgut mit einem Haus stand, liegen jetzt die Moränen der Vorstöße des 19. Jahrhunderts, tyndall (1898, p. 147), der den Gornergletscher am 8. August 1858 besuchte, schreibt, daß ihm ein Wirt bei dieser Gelegenheit erzählte, daß dieser Gletscher in den letzten sechzig Jahren vierundvierzig Sennhütten umgestürzt hat. Kleinere Ausdehnungen der Gletscher im unteren Vallee de Chamonix um 1760 lassen sich auch aus Beschreibungen von saussure (1779, 1786) ableiten (wetter 1979,p. 19, 20, 39). Daß im 18. Jahrhundert längere Phasen günstigere klimatische Bedingungen geherrscht haben müssen, ist einer Arbeit von pfister (1981, p. 484ff.) zu entnehmen, wonach in den Jahren 1718-1729 fünf Spitzenernten zu verzeichnen waren, was zum Begriff der «goldenen Zwanzigern» (p.485) führte. Auch die Zeitspanne 1740-1773, die durch keine besonderen Merkmale gekennzeichnet war, wies eine Phase überdurchschnittlicher Produktion auf. Das Vierteljahrhundert von 1774-1798 stand unter dem Zeichen eines lang anhaltenden «Weinbooms». Diese günstigeren Jahre verhinderten jedoch ein erneutes Anwachsen der Gletscher gegen 1780 nicht. Gut dokumentiert ist dieser Vorstoß bei den Grindelwaldgletschern (zumbühl 1978, p.99; 1980, p.26ff., p.61ff.) und bei den Gletschern im Mont Blanc-Gebiet (aeschlimann 1979, bless 1979, wetter 1979). Die Schwankungen der Gletscher in dieser Zeit können nach Untersuchungen von pfister (1980, p. 188) kurzfristigen Schwankungen der Sommertemperaturen zugeordnet werden.

2.4 Die Gletscher im 18. Jahrhundert

Das 18. Jahrhundert begann mit einer Phase, in der sich die Gletscher wiederum ausdehnten und hochstandsähnliche Ausmaße erreichten. Die Grindelwaldgletscher zum Beispiel begannen mit dem Vorrückenum 1705 und erreichten um 1720 den Kulminations¬

punkt. Um 1750 jedoch ist bei diesen Gletschern durch Schrift- und Bildquellen ein Ausapem belegt, die Gletscherzungen waren stark zurückgeschmolzen (zumbühl 1980, p. 25). Auch beim Großen Aletsch.

5 Die Gletscherhochstände im 19. Jahrhundert und der Rückzug nach 1850 Zu den kältesten und nassesten Perioden seitdem 17.

Jahrhundert gehört die Zeitspanne von 1812 bis 1817 (pfister 1980, p. 188; 1981, p.487). Auch die chronik von eisten weiß von Hungersnöten in den Jahren 1816 und 1817 zu berichten. Nässe und Kälte sollen im Jahr 1817 so andauernd gewesen sein, daß dieBäume oberhalb 1800m ü.M. gar nicht mehr zum Grünen kamen. Begleitet waren diese Jahre von massiven Gletschervorstößen, bei denen die Gletscher zum größten Teil bis nahe an die Moränen des 17.Jahrhunderts heran reichten. Bei den Grindelwaldglet¬

schern wurde mehr Talboden von Eis bedeckt als beim letzten Vorstoß im 18. Jahrhundert (zumbühl 1978, p.99).

In diese Zeit, nämlich ins Jahr 1818, fällt auch ein Ausbruch des Gietrosees (schneebeli 1976, p.23;röthlisberger h. 1978, p. 200ff).

Die Hochstandsphase der Gletscher dauerte die ganze erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach einem kurzen Rückschmelzen, das dem Hochstand um 1820 folgte, wurde eine zweite Kulmination um die Jahre 1850 erreicht. Das Ausmaß dieser beiden Vorstöße variiert unter den einzelnen Gletschern. Zum Beispiel war der Vorstoß beim Glacier de Brenay und beim Glacier du Mont Durand (beide Wallis) um 1820 größer (schneebeli 1976, p.56), ebenso beim Oberen Grindelwaldgletscher (zumbühl 1980, p.72), beim Mer de Glaceund beim Glacier des Bossons im unteren Vallee de Chamonix (wetter 1979). Hingegen erreichten der Oberaargletscher (ammann 1978, p. 281), der Untere Grindelwaldgletscher (zumbühl 1980, p.52), der Aletsch- und der Fieschergletscher (holzhauser

1978, p. 51ff; 1980, p. 22) ihr zweites neuzeitliches Maximum um 1850.